Diferencia entre revisiones de «Cultura del estado de Hidalgo»

| Línea 80: | Línea 80: | ||

[[Archivo:Templo de la Cruz de Santa Teresa en Cardonal.jpg|thumb|220px||[[Santuario del Señor de Mapethé]] representante del [[barroco novohispano]].]] |

[[Archivo:Templo de la Cruz de Santa Teresa en Cardonal.jpg|thumb|220px||[[Santuario del Señor de Mapethé]] representante del [[barroco novohispano]].]] |

||

Al iniciarse la colonización, la arquitectura que se desarrolló principalmente fue de signo religioso: por orden real, el primer edificio que se debía construir en cualquier nueva ciudad debía ser una [[iglesia]]. Las primeras muestras de arquitectura en la [[Nueva España]] tuvieron, cierta pervivencia de rasgos [[Arquitectura Gotica|góticos]], si bien pronto empezaron a llegar las nuevas corrientes que se producían en [[España]], como el [[Purismo (arte)|purismo]] y el [[plateresco]]. |

|||

La [[arquitectura]] del {{SIGLO|XVI||s|1}} en Hidalgo, es producto del trabajo de [[evangelización en la Nueva España]]; en 1524 arribaron doce [[Orden Franciscana|franciscanos]] a la [[Nueva España]], en 1526 el mismo número de [[Orden de Predicadores|dominicos]] y en 1533 siete [[Orden de San Agustín|agustinos]].<ref name=Arq>{{cita web|url=https://www.mexicodesconocido.com.mx/un-arte-arquitectonico-rico-en-bellezas-hidalgo.html|título=Un arte arquitectónico rico en bellezas (Hidalgo)|obra=Guía México Desconocido|fechaacceso=9 de julio de 2010}}</ref> |

La [[arquitectura]] del {{SIGLO|XVI||s|1}} en Hidalgo, es producto del trabajo de [[evangelización en la Nueva España]]; en 1524 arribaron doce [[Orden Franciscana|franciscanos]] a la [[Nueva España]], en 1526 el mismo número de [[Orden de Predicadores|dominicos]] y en 1533 siete [[Orden de San Agustín|agustinos]].<ref name=Arq>{{cita web|url=https://www.mexicodesconocido.com.mx/un-arte-arquitectonico-rico-en-bellezas-hidalgo.html|título=Un arte arquitectónico rico en bellezas (Hidalgo)|obra=Guía México Desconocido|fechaacceso=9 de julio de 2010}}</ref> |

||

| Línea 92: | Línea 92: | ||

Los edificios [[convento|conventuales]] y las pequeñas [[capilla]]s de enlace levantadas por ambas órdenes religiosas, se localizan en una amplia porción del territorio hidalguense, ya sea la [[Sierra Alta]], el [[Valle del Mezquital]], la [[Región Huasteca|Huasteca]] y los [[llanos de Apan]].<ref name=Arq /> Existen notables diferencias entre los levantados por agustinos y franciscanos.<ref name=Arq /> Los primeros son más ricos y elaborados, tanto en sus programas arquitectónicos como en los complejos conjuntos de pintura mural, los establecimientos franciscanos, por su parte, son más modestos.<ref name=Arq /> |

Los edificios [[convento|conventuales]] y las pequeñas [[capilla]]s de enlace levantadas por ambas órdenes religiosas, se localizan en una amplia porción del territorio hidalguense, ya sea la [[Sierra Alta]], el [[Valle del Mezquital]], la [[Región Huasteca|Huasteca]] y los [[llanos de Apan]].<ref name=Arq /> Existen notables diferencias entre los levantados por agustinos y franciscanos.<ref name=Arq /> Los primeros son más ricos y elaborados, tanto en sus programas arquitectónicos como en los complejos conjuntos de pintura mural, los establecimientos franciscanos, por su parte, son más modestos.<ref name=Arq /> |

||

Durante los [[siglos]] {{SIGLO|XVII|||1}} y {{SIGLO|XVIII|||1}} también se desarrollaron interesantes muestras del [[barroco novohispano]] en algunos templos, muchos de ellos adornados con altares y [[retablo]]s dorados decorados con pinturas de temas religiosos e imágenes de santos.<ref name=Arq /> Destaca el [[Santuario del Señor de Mapethé]] en la localidad de [[ |

Durante los [[siglos]] {{SIGLO|XVII|||1}} y {{SIGLO|XVIII|||1}} también se desarrollaron interesantes muestras del [[barroco novohispano]] en algunos templos, muchos de ellos adornados con altares y [[retablo]]s dorados decorados con pinturas de temas religiosos e imágenes de santos.<ref name=Arq /> Destaca el [[Santuario del Señor de Mapethé]] en la localidad de [[Mapethé]] en el [[municipio de Cardonal]] y el [[Templo y exconvento de San Francisco (Pachuca)|Templo y exconvento de San Francisco]] en [[Pachuca de Soto]]. Para finales del {{SIGLO|XVIII||s|1}} se empieza a utilizar la [[arquitectura neoclásica]]; varios templos se han reconstruido varios templos modificando su estructura original como la [[Catedral de Tulancingo]] en el año de 1788 por el arquitecto [[José Damián Ortiz de Castro]].<ref group=upper-alpha>{{Harvsp|Pacheco Medina|2015|p=}}</ref> |

||

En [[San Pedro Tlatemalco]], [[municipio de Metztitlán]]; se encuentra una iglesia agustina del {{SIGLO|XVI|||1}} enterrada en el lodo de siglos. Los anexos de la iglesia también están enterrados.<ref>{{cita web|título=La Iglesia Sumergida |

|||

|url=http://metztitlan.gob.mx/turistico/Contenido.php?seccion=2&lat=683|obra=Ayuntamiento de Metztitlán|fechaacceso=16 de noviembre de 2016}}</ref> También en la localidad de [[Metztitlán]] hay una una edificación conocida tradicionalmente como “La Comunidad”, consistente en un pequeño convento y una iglesia, con el techo desplomado.<ref name="Comunidad" group=upper-alpha>{{Harvsp|Escalante Gonzalbo|2014|p=20-27}}</ref> La Comunidad había sido la primera edificación de los agustinos, iniciada en 1537 y que fue abandonada en 1539, debido a una inundación.<ref name="Comunidad" group=upper-alpha /> En la localidad de [[Mapethé]] se encuentra un [[convento]] abandonado, de todo el conjunto solo se aprecia que una habitación, con techo de bóveda de medio cañón; esta construcción es posiblemente de la [[Orden de Predicadores|Orden de los Dominicos]], aunque hay dudas de esto.<ref>{{cita web|apellidos1=Arredondo|nombre1=Benjamin|título=El convento inconcluso de Mapethé, El Santuario, municipio del Cardonal, Hidalgo.|url=http://vamonosalbable.blogspot.mx/2013/10/el-convento-inconcluso-de-mapethe-el.html|obra=El Bable|fecha=19 de octubre de 2013|fechaacceso=16 de noviembre de 2017}}</ref> |

|||

Otras [[parroquia]]s o [[capilla]]s que destacan en Hidalgo son: la [[Parroquia de la Asunción (Pachuca)|Parroquia de la Asunción]], en [[Pachuca]]; la Parroquia de San Pedro en [[Tlaxcoapan]]; la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en [[Mineral del Monte]]; la Parroquia de San Agustín en [[Tepatepec]]; la Parroquia de San Juan Bautista en [[Zimapan]]; la Parroquia de la Purísima Concepción en [[Cardonal]]; la Parroquia de Santa Maria de la Asunción en [[Acaxochitlán]], la Parroquia de la Inmaculada Concepción en [[Zapotlan]]; la Parroquia del Señor de las Maravillas en [[El Arenal (Hidalgo)|El Arenal]]; a Capilla de la Purisima Concepcion en [[Santa Maria Xoxoteco]]; y la Parroquia de la Transfiguración en [[Tizayuca]]. |

|||

<gallery mode=packed caption="Arquitectura religiosa de la Nueva España en el estado de Hidalgo."> |

<gallery mode=packed caption="Arquitectura religiosa de la Nueva España en el estado de Hidalgo."> |

||

Revisión del 19:15 16 nov 2017

La cultura del estado de Hidalgo refleja su realidad como crisol de culturas y en su relieve natural que hoy forman la identidad cultural de los hidalguenses. El estado de Hidalgo posee una vasta tradición histórica y cultural cuya gran riqueza material e inmaterial se manifiesta a través de sus monumentos, pinturas, danzas, música, comida, lenguas, costumbres y ritos milenarios.[2]

los actuales habitantes son herederos de una riqueza cultural, material e inmaterial producida en diversos momentos históricos por los grupos que se asentaron en este territorio desde la época prehispánica hasta nuestros días.[2] En el estado existe una fuerte presencia de indígenas, nahuas y otomíes y una minoría tepehua.[2]

El estado posee también un vasto patrimonio cultural tangible, visible en una serie de obras que cubren amplios periodos históricos: arte religioso, arquitectura civil, hidráulica, vernácula y popular, entre otras.[2]

Regiones geográficas y culturales

En Hidalgo, de norte a sur, hay tres claras regiones: la primera es la Llanura Costera del Golfo del Norte, y la de menor altitud; la segunda está compuesta por la Sierra Madre Oriental, con altitud media, y la tercera es el Eje Neovolcánico, con la mayor altitud en el estado.[3] Debido a esto, el estado se divide en diez regiones geográficas, que no tienen carácter político-administrativo, pero sí social y cultural; estas son:[3]

- Altiplanicie pulquera, también conocida como los llanos de Apan: integrada por los municipios de Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala.

- Comarca Minera: integrada por los municipios de Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, y Mineral de la Reforma.

- Cuenca de México: integrada por los municipios de Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez.

- Huasteca hidalguense: integrada por los municipios de Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica.

- Sierra Alta: integrada por los municipios de Calnali, Lolotla, Molango de Escamilla, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol y Xochicoatlán.

- Sierra Baja: integrada por los municipios de Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, San Agustín Metzquititlán, Metztitlán, Tlahuiltepa y Zacualtipán de Ángeles.

- Sierra de Tenango, también conocida como la Sierra Otomí-Tepehua: integrada por los municipios de Agua Blanca de Iturbide, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria.

- Sierra Gorda: integrada por los municipios de Chapulhuacán, Jacala de Ledezma, La Misión, Pacula, Pisaflores y Zimapán.

- Valle de Tulancingo: integrada por los municipios de Acatlán, Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojosa, Metepec, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan y Tulancingo de Bravo.

- Valle del Mezquital: integrada por los municipios de Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.

Etnicidad

En el estado de Hidalgo existe una población que se considera indígena de 1 035 059 personas; de las cuales 497 884 son hombres y 537 175 mujeres.[A] En el estado de Hidalgo de cada 100 habitantes, 36 se consideran indígenas.[B] Los grupos más significativos son el pueblo nahua y el otomí; también se encuentran el grupo tepehua y el huasteco.[4]

La población indígena se localiza en tres regiones bien definidas: la del Valle del Mezquital, habitada por los otomíes;[C] la segunda es la Huasteca habitada principalmente por los nahuas;[C] y la tercera región es la situada en la franja oriental que colinda con Puebla y Veracruz, que se conoce como otomí-tepehua o Sierra de Tenango, donde la población es mayoritariamente otomí y una minoría tepehua.[C]

En el estado de Hidalgo 2067 personas se considera afromexicano, alrededor del 0.07 % de la población total del estado de Hidalgo.[D] De lo cuales 1020 son hombres y 1047 son mujeres.[E] El municipio con más población afromexicana es Chilcuautla donde la población alcanza el 0.30 % del total municipal.[5]

En el estado de Hidalgo 378 029 personas hablan una lengua indígena,[F] en el estado de Hidalgo se hablan hasta 48 lenguas indígenas.[6][7] En su mayoría náhuatl, otomí y tepehua.[8] Las lenguas que siguen con una presencia mucho menor, según la concentración de población que las habla, mixteco, zapoteco, totonaco, mazahua, maya y huasteco.[6][7]

Religión

La principal religión es la Iglesia católica con el 87 % de la población;[8] y en el resto tenemos Evangélicos, Testigos de Jehová, Protestantismo, Pentecostales, La Luz del mundo, Mormones, la Iglesia de Dios Israelita, Iglesia adventista del séptimo día, y Judíos. También hay grupos de personas que se declaran ateos y agnosticos.[8]

La Iglesia católica, es la más practicada, el 22 de mayo de 1864, se erigió la Diócesis de Tulancingo y para el 25 de noviembre de 2006 se crea la Arquidiócesis de Tulancingo.[9] Esta arquidiócesis tiene como diócesis sufragáneas a Tula y Huejutla.[9][10]

El judaísmo llegó a la ciudad mediante los criptojudíos en el siglo XVI, cuando se funda la comunidad de judía de Venta Prieta, en la actualidad se mantiene una sinagoga en Pachuca de Soto.[11] A partir de la segunda década del siglo XIX, por la presencia de numerosos directivos y técnicos mineros de origen córnico e inglés, llegaron a Pachuca de Soto y Mineral del Monte diversas ramas del Protestantismo, entre ellas el Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo y Metodista.[12]

Los curanderos y chamanes todavía predominan dentro de la concepción de los habitantes, sobre todo, en las comunidades más alejadas, enclavadas en medio de la sierra. Las creencias populares refieren a que curan males de ojo, del aire, tosferina, rabia, dolores causados por el trabajo, del espanto, infecciones cutáneas, etc.[13] La Santa Muerte se venera en el estado de Hidalgo desde 1965, en el estado este culto se desarrolla principalmente en las localidades de Pachuca y Tepatepec.[14][15]

Arte

Arquitectura

Arquitectura prehispánica

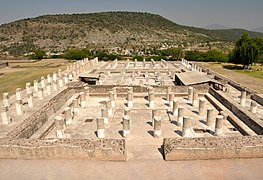

Las civilizaciones mesoamericanas lograron tener gran desarrollo estilístico y de proporción en la escala humana y urbana, la forma fue evolucionando de la simplicidad a la complejidad estética. En el estado de Hidalgo las principales zonas arqueológicas son las de Xihuingo, Huapalcalco, Pañhú y Tollan-Xicocotitlan.[17]

Tollan-Xicocotitlan de la cultura tolteca, localizado en el municipio de Tula de Allende se fundó alrededor del año 900 d.c.[18] Se compone de una gran plaza rodeada por otros monumentos; al norte se encuentra el templo de los atlantes o de Tlauizcalpantecutli, junto al Palacio Quemado.[17] El edificio de Tlauizcalpantecutli está más desplazado hacia el este, en este edificio, se encuentran los atlantes. Al norte de este templo, se observan los restos del Coatepantli o muro de serpientes.[17] El llamado Palacio Quemado es un conjunto de tres salas rodeadas de columnas, banquetas y altares, con decoración en bajorrelieves y vestigios de pintura mural.[17] Existen dos juegos de pelota: uno al norte del Palacio Quemado, el mejor conservado; el otro localizado al poniente de la plaza central.[17]

Huapalcalco localizado en el municipio de Tulancingo de Bravo, con una ubicación cronológica principal: la Prehistórica fue del Cenolítico Inferior 10000 a 7000 a.c. el Clásico temprano del 100 a. C al 350 d. C. y el auge del sitio fue en el Epiclásico del 700 a 900 d.c.[19] Un solo basamento cuadrangular de cuatro niveles se localiza al oriente, con restos de un pequeño canal de piedra; todo circundando una amplia plaza con una piedra de sacrificios al centro.[17]

Xihuingo localizado en el municipio de Tepeapulco con una ubicación cronológica principal: Clásico Temprano: 200 a 600 d.c.[20] Los rasgos arquitectónicos y de distribución espacial del centro ceremonial del sitio presentan una similitud con la de Teotihuacán.[17] Se aprecia la característica combinación de talud y tablero observada en la última época constructiva en el cuerpo de la pirámide del Tecolote, así como la presencia del dado en las alfardas de la escalinata.[17]

Pañhú localizado en el municipio de Tecozautla, se trata de un sitio de la cultura Xajay que se desarrolló entre el año 300 y 1100.[21] Varias terrazas y una plataforma de acceso conducen al visitante a una pequeña plaza sobre la que se levanta una pequeña estructura cuadrangular construida con bloques de toba careados, cuyas dimensiones son de 6 m por lado y aproximadamente 1.5 m de altura.[17] Desde este sitio se puede acceder a la Plaza Principal, en la que destaca una pirámide o Estructura principal del periodo Epiclásico, de 17 m por lado, y que con su templo debió rebasar los 10 m de altura.[17]

- Arquitectura prehispánica en el estado de Hidalgo

-

Pirámide el Tecolote en Xihuingo.

-

Pirámide en Huapalcalco.

-

Pirámide Tlahuizcalpantecuhtli (Pirámide B) en Tollan-Xicocotitlan.

-

Palacio Quemado (Edificio C) en Tollan-Xicocotitlan.

Arquitectura de la Nueva España

- Arquitectura religiosa

Al iniciarse la colonización, la arquitectura que se desarrolló principalmente fue de signo religioso: por orden real, el primer edificio que se debía construir en cualquier nueva ciudad debía ser una iglesia. Las primeras muestras de arquitectura en la Nueva España tuvieron, cierta pervivencia de rasgos góticos, si bien pronto empezaron a llegar las nuevas corrientes que se producían en España, como el purismo y el plateresco.

La arquitectura del siglo XVI en Hidalgo, es producto del trabajo de evangelización en la Nueva España; en 1524 arribaron doce franciscanos a la Nueva España, en 1526 el mismo número de dominicos y en 1533 siete agustinos.[22]

Los franciscanos llegaron a Hidalgo y construyeron los conventos de Tepeapulco en 1528 y después Tulancingo y dos años después en Tula (1530).[G] Las fundaciones franciscanas incluyeron Zempoala (1940); Tepeji del Río (1558); Apan (1559); Alfajayucan (1559); Atotonilco de Tula (1560); Tlahuelilpan (1560); Tepetitlán (1561); Huichapan (1577); Tecozautla (1587) y en Tlanalapa.[G]

Los agustinos se asentaron por su parte en Atotonilco el Grande y Metztitlán en 1536.[G] De ahí se extendieron y llegaron a Xochicoatlán (1538); Epazoyucan (1540); Singuilucan (1540); Mixquiahuala (1539); Huejutla (1545); Molango (1546); Actopan (1550); Ixmiquilpan (1550); Villa de Tezontepec (1554); Acatlán (1557); Tutotepec (1560); Chapulhuacán (1560); Ajacuba (1569); Tlanchinol (1569); Zacualtipán (1572); y la Lolotla (1563).[G]

Los sacerdotes seculares en Hidalgo laboraron en una angosta faja de territorio que va desde Tizayuca, Tetepango, Pachuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico y Yahualica.[23] Los dominicos no se establecieron en el estado de Hidalgo durante el siglo XVI.[G]

Los edificios conventuales y las pequeñas capillas de enlace levantadas por ambas órdenes religiosas, se localizan en una amplia porción del territorio hidalguense, ya sea la Sierra Alta, el Valle del Mezquital, la Huasteca y los llanos de Apan.[22] Existen notables diferencias entre los levantados por agustinos y franciscanos.[22] Los primeros son más ricos y elaborados, tanto en sus programas arquitectónicos como en los complejos conjuntos de pintura mural, los establecimientos franciscanos, por su parte, son más modestos.[22]

Durante los siglos XVII y XVIII también se desarrollaron interesantes muestras del barroco novohispano en algunos templos, muchos de ellos adornados con altares y retablos dorados decorados con pinturas de temas religiosos e imágenes de santos.[22] Destaca el Santuario del Señor de Mapethé en la localidad de Mapethé en el municipio de Cardonal y el Templo y exconvento de San Francisco en Pachuca de Soto. Para finales del siglo XVIII se empieza a utilizar la arquitectura neoclásica; varios templos se han reconstruido varios templos modificando su estructura original como la Catedral de Tulancingo en el año de 1788 por el arquitecto José Damián Ortiz de Castro.[H]

En San Pedro Tlatemalco, municipio de Metztitlán; se encuentra una iglesia agustina del XVI enterrada en el lodo de siglos. Los anexos de la iglesia también están enterrados.[24] También en la localidad de Metztitlán hay una una edificación conocida tradicionalmente como “La Comunidad”, consistente en un pequeño convento y una iglesia, con el techo desplomado.[I] La Comunidad había sido la primera edificación de los agustinos, iniciada en 1537 y que fue abandonada en 1539, debido a una inundación.[I] En la localidad de Mapethé se encuentra un convento abandonado, de todo el conjunto solo se aprecia que una habitación, con techo de bóveda de medio cañón; esta construcción es posiblemente de la Orden de los Dominicos, aunque hay dudas de esto.[25]

Otras parroquias o capillas que destacan en Hidalgo son: la Parroquia de la Asunción, en Pachuca; la Parroquia de San Pedro en Tlaxcoapan; la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Mineral del Monte; la Parroquia de San Agustín en Tepatepec; la Parroquia de San Juan Bautista en Zimapan; la Parroquia de la Purísima Concepción en Cardonal; la Parroquia de Santa Maria de la Asunción en Acaxochitlán, la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Zapotlan; la Parroquia del Señor de las Maravillas en El Arenal; a Capilla de la Purisima Concepcion en Santa Maria Xoxoteco; y la Parroquia de la Transfiguración en Tizayuca.

- Arquitectura religiosa de la Nueva España en el estado de Hidalgo.

- Arquitectura civil

Hernán Cortés construyó una casa en Tepeapulco entre 1522 y 1526; la Casa de Hernán Cortés, contaba con un torreón, un fortín, almenas para pertrecharse y otros lujos de ese tipo; ocupaba toda una cuadra, hoy en día está dividida entre cinco familias.[26] También durante este periodo se construye la Tercena de Metztitlan, es uno de los pocos edificios civiles del siglo XVI para reunir un cabildo que queda en pie en México; se compone de dos habitaciones contiguas abovedas, abiertas hacia el exterior mediante arquerías de medio punto.[27] La Casa de Piedra en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, según la tradición, la construyó hacia 1538 el fraile Bernardo Quezada como penitencia para optar por una vida monástica.[28]

En la construcción de acueductos, destaca el acueducto y la caja de agua de Tepeapulco; los acueductos de Actopan y Epazoyucan, que dieron servicio a los conventos agustinos de tales localidades; también destacan los puentes que salvan ríos y arroyos como el llamado La Otra Banda, en la entrada al barrio del Progreso, en Ixmiquilpan.[29] El Acueducto de San José Atlán o El Saucillo en el municipio de Huichapan, fue construido en el siglo XVII en cantera. Cuenta con una longitud de 155 metros y 14 arquerías que llegan a medir hasta altura de 44 metros de altura.[30]

Las haciendas se edificaron durante los siglos XVI y XVIII; algunas fueron construidas para beneficiar los metales que se extraían de las minas, y otras para la producción ganadera y del pulque.[22] Entre las haciendas de beneficio de la minería más conocidas son las construidas por Pedro Romero de Terreros en el municipio de Huasca de Ocampo:Santa María Regla, San Miguel Regla, y San Antonio Regla.[31]

En Pachuca de Soto sobresalen el Edificio las Cajas Reales, su construcción data de 1675, por órdenes del virrey Antonio de Toledo y Salazar, Márquez Mancera;[32] en este lugar se recogía el impuesto que los dueños de las minas pagaban; es un edificio de dos niveles, en la fachada dos torres flanqueando la puerta principal y una en la parte norte que servía para la vigilancia del edificio.[33] El Edificio central de la UAEH del siglo XVIII, fundado como el Hospital de San Juan de Dios, institución hospitalaria a cago de la orden Juanina, este hospital se sostuvo hasta 1834, en 1869 pasa a albergar el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios; y para 1961 la UAEH.[32][34]

- Arquitectura civil de la Nueva España en el estado de Hidalgo.

-

Casa de Piedra en el municipio de Zacualtipán de Ángeles

-

Hacienda San Francisco Ocotepec en el municipio de Apan.

-

Hacienda San Diego Tlalayote en el municipio de Apan.

Arquitectura del siglo XIX y del Porfiriato

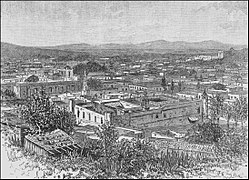

Durante este periodo la arquitectura neoclásica fue la utilizada principalmente. De 1824 a 1906 Pachuca de Soto y Mineral del Monte tuvieron un periodo de asociación con Cornualles, Inglaterra, la comunidad córnica e inglesa se estableció a lo largo del siglo XIX, disminuyendo solamente durante la primera mitad del siglo XX;[35][36][37] Las influencias sociales, culturales, y arquitectónicas , se hicieron pronto patentes en el paisaje y la conducta de los pobladores. La presencia e inversión córnica en la Comarca Minera proporciono un patrimonio único en México por lo que algunas veces es llamado “El pequeño Cornwall de México”.[35][36][37]

Para el siglo XIX, la fuerte influencia francesa que acompañó al periodo porfiriano se dejó sentir en la entidad y muestra de ello son los variados palacios municipales que fueron construidos en estilo neoclásico.[22] Otros monumentos de esa época son aquellos dedicados a Benito Juárez, levantados con motivo del centenario de su nacimiento en 1906, interesantes ejemplos son los que se encuentran en Molango, Tulancingo y Zacualtipán.[J] Para fomentar el gusto por el arte, se construyeron teatros como el Benito Juárez, de Metztitlán, y el Miguel Hidalgo, de Ixmiquilpan.[K]

Torres de reloj también se realizaron en otras localidades como el Reloj Monumental de Tecozautla en 1905 y el Reloj Monumental de Huejutla en 1908.[J] El Reloj Monumental de Pachuca construido de 1904 a 1910 de 40 metros de altura con cantera blanca; este reloj de tres cuerpos tiene cuatro carátulas y está ornamentado con figuras femeninas en mármol de Carrara que representan el inicio (181) y la consumación (1821) de la independencia de México, la constitución de 1857 y las Leyes de Reforma de 1859.[38] Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910, en medio de una gran fiesta popular para conmemorar el Centenario de la Independencia de México.[39]

Durante el Porfiriato en Hidalgo hubo grandes haciendas agrícolas, la de Tepetates, en Tepeapulco; la de Tecajete, en Zempoala; la de la Concepción, en Pachuca; la de Ocotzá, en Ixmiquilpan y la de Yexthó, en Tecozautla.[L] Tenían capilla, almacén, escuela, cárcel, silos, jacales (donde vivían peones y sirvientes), y la tienda de raya.[L] Existen veinticinco haciendas entre los municipios de Apan y Almoloya estas son: Chimalpa, Alcantarillas, Acopinalco, Horno, Mala hierba, la presa Tetlapayac, Tezoyo, Espejel, Ocotepec, Zotoluca, Aviles, Buena Vista, Cocinillas, La vente, San Isidro, Huehuechocan, Coatlaco, Ánimas, Santa Bárbara, Ixtilmaco, El Rincón, Tepepatlaxco.[40]

Los centros urbanos de la entidad transformaron su fisonomía, especialmente en Pachuca de Soto;[23] Donde se construye la Casa Rule edificación de estilo francés e ingles inaugurado en 1896;[41] el Teatro Bartolomé de Medina de estilo neoclásico inaugurado en 1887;[42] la Iglesia Metodista del Divino Salvador de estilo neorrománico inaugurado en 1901;[43][44] y el Edificio Bancomer, edificación de corte neoclásico inaugurado en 1902.[32][33]

- Arquitectura del siglo XIX y del Porfiriato en el estado de Hidalgo.

-

Casa Rule edificación de estilo porfiriano en Pachuca de Soto.

-

Palacio municipal de Ixmiquilpan.

-

Palacio municipal de Villa de Tezontepec.

Arquitectura del siglo XX y XXI

Durante la Revolución mexicana incorporó satisfactoriamente con el patrimonio construido siglos atrás, e integró kioscos, monumentos y edificios públicos, como presidencias municipales y comisariados ejidales.[29] Por ejemplo, en la localidad de La Estancia, en el municipio de Actopan, se resumen las preocupaciones urbanísticas y arquitectónicas del pensamiento socialista de gobiernos revolucionarios, en la conjunción del monumento al campesino, la escuela primaria y las oficinas ejidales.[29]

El Art déco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939, de la arquitectura art déco en el estado se encuentra el Palacio municipal de Mixquiahuala, y el Reloj Monumental de Acaxochitlán.[29] El Reloj Monumental de Acaxochitlán se compró la maquinaria del reloj en 1928 y la fecha probable de su terminación e inauguración, fue el año de 1932.[45] El Reloj Monumental de Cuautepec fue inaugurado en 1925.[46] Otros relojes monumentales en el estado de Hidalgo son los de Pachuquilla, Santiago Tulantepec, y el de Jacala.

Para los siglos XX y XIX, la construcción de los edificios se encuentra principalmente en las zonas metropolitanas de Pachuca, Tulancingo y Tula.

En Pachuca de Soto en 1943 el Teatro Bartolomé de Medina es demolido para en su lugar construir un nuevo edificio al que se le dio el apelativo "Adefesio Reforma", debido en haberle levantado en medio de un panorama hasta entonces homogéneo de construcciones coloniales y porfirianas.[47][48] En 1957 se construye el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, en 1958 el Estadio Revolución Mexicana, en 1970 el Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo, en 1978 la Plaza de toros Vicente Segura y en 1993 el Estadio Hidalgo.[49]

En Pachuca de Soto se encuentra la Zona Plateada un complejo habitacional y comercial; localizado en el antiguo ejido de Venta Prieta con unas 124 ha.[50] En esta zona sobresale la Torre Prisma cuenta con 12 pisos de altura y fue terminada su construcción en el año 2007, es la estructura más alta de la ciudad con 53 m.[51] En 2005 se inaugura el Parque David Ben Gurión, localizado dentro de la Zona Plateada, es un parque cultural que consta de 26.30 ha donde se encuentran la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay, el Tuzoforum, el Teatro Auditorio Gota de Plata, el Salón de la Fama del Fútbol y el Centro Interactivo Mundo Fútbol.[52][53]

- Arquitectura del siglo XX y XXI.

-

Edificio Banorte y Torre Prisma en Pachuca de Soto.

Escultura

Escultura prehispánica

El registro arqueológico más antiguo encontrado en Hidalgo es un hacha, hallada en Huapalcalco.[19][54]

Del periodo prehispánico sobresale las distintas representaciones elaboradas. Como los Atlantes de Tula, divididas en cuatro segmentos, las esculturas miden en promedio 4.60 m de altura.[55] Se cree que son representaciones de guerreros Toltecas, ataviados con un tocado de plumas, un pectoral de mariposa (o “átlatl”, de ahí que se les nombre “atlantes”), dardos, un cuchillo de pedernal y un arma curva.[55]

El Chac Mool es otra escultura tolteca de gran importancia.[56] Se trata, en la mayoría de los casos, de una figura humana reclinada hacia atrás, con las piernas encogidas y la cabeza girada, en cuyo vientre descansa un recipiente circular o cuadrado.[56]

Escultura de la Nueva España

Durante este periodo sobresalen los altos y bajorrelieve utilizados en los conventos, sobresalen los de Metztitlán, Epazoyucan, Ixmiquilpan, Atotonilco el Grande y Actopan.

El retablo es la estructura arquitectónica, pictórica y escultórica que se sitúa detrás del altar en las iglesias católicas de rito latino. Tradicionalmente, el estado de Hidalgo no se ha considerado como una región barroca por excelencia. Se ha producido edificios realmente interesantes especialmente en retablos, como: Apan, Mapethé, Huichapan y la Iglesia del Carmen en Ixmiquilpan.[57]

El retablo de Apan puede figurar entre los primeros del churriguera mexicano, el retablo de la Asunción de María se compone de tres cuerpos, delimitados por capiteles que forman a su vez las bases de las pilastras del siguiente cuerpo.[57] El plano del retablo es perforado por la ventana que ocupa el tercer cuerpo, contribuyendo con la rotunda entrada de luz a los juegos de claroscuros tan propios del barroco.[57]

En la Iglesia del Carmen posee retablos en madera labrada y dorada, en especial el mayor, más trabajado.[58] Se encuentra ornamentado exclusivamente con relieves y esculturas, sobresaliendo la de la Virgen de la advocación y una Santísima Trinidad, con rostros de gran majestad, coronando el conjunto. Uno de los retablos laterales está coronado por un San Miguel Arcángel dominando a Satanás.[58]También se encuentra el retablo pintado que se encuentra detrás del altar mayor, aprovechando la superficie del muro posterior.[58]

En el Santuario del Señor de Mapethé lasaristas y volutas de los retablos resplandecen con su fulgor de oro, en contraste con la penumbra del piso, sombrío de tumbas anónimas.[59] El interior sobrecoge un conjunto de retablos churriguerescos.[59] Una constelación de santos se congrega en sus retablos, sobre pedestales magníficos, en contrastes de claroscuros.[59] El retablo principal fue concluido en el mes de mayo de 1765.[59]

Escultura del siglo XX y XXI

La Fuente de la Diana cazadora en Ixmiquilpan fue donada a la localidad en 1970 por Alfonso Corona del Rosal cuando se construyó una réplica de la fuente de la Diana cazadora colocando la réplica en la Ciudad de México y la original en Ixmiquilpan.[60] La escultura fue realizada por Juan Fernando Olaguíbel y tiene 22 m de altura de estilo art decó.[61]

En Pachuca de Soto en el camellón del Bulevar Felipe Ángeles, se encuentra el denominado Corredor Minero; el cual es una serie de monumentos, esculturas, y antiguo equipo minero, colocado para resaltar el pasado minero de la región.[62] En 2014 se instalaron en Pachuca cinco esculturas monumentales que fueron edificadas por Enrique Carbajal que tienen como tema el "aire".[63][64] También en Pachuca de Soto destacan el Cristo Rey escultura de 33 m de altura;[65] y el Monumento la Victoria del Viento de 19 m de altura.[66]

En el Parque ecológico Cubitos se encuentra una serie de esculturas obras de Gustavo Martínez Bermúdez, María Estella Campos Castañeda, Xerxex Días Loya, Enrique Garnica Ortega, Adolfo Mexiac, Ariosto Otero Reyes, Patricia Salas, José Luis Soto González y Eloy Trejo Trejo.[67][68]

- Escultura del siglo XX y XXI.

-

"Rehilete de la Vida" por Enrique Carbajal en Pachuca.

-

Hemiciclo Bicentenario en Tulancingo.

-

Monumento al Minero en Mineral de Monte.

-

Rotonda Miguel Hidalgo en Mixquiahuala.

-

Monumento a los Niños Héroes en Actopan.

Escultores hidalguenses

Byron Gálvez abarcó en sus creaciones la escultura, el grabado, el dibujo y la pintura. Nace en Mixquiahuala, el 28 de octubre de 1941 y muere el 28 de octubre de 2009.[69] Entre sus primeras incursiones figuran un mural escultórico (1968) en Los Ángeles, California, y un mural (1970) en el Conservatorio Nacional de Música.[70] Entre 2001 y 2005, realizó el plan maestro y mural peatonal del Parque David Ben Gurión en Pachuca de Soto.[70]

Entre los artistas plásticos originarios del estado se encuentran: Enrique Garnica, Martha Verónica José Hernández Delgadillo, José Armando Flora Evaristo, Ana Luisa Domini, Héctor Vázquez, José Antonio Cano Hernández, Ana Teresa Fierro, José Luis Vera, Carmen Parra Velasco, Mario Patiño y Benjamín León Estrada.[71]

Pintura

Pinturas rupestres

Las áreas de manifestaciones gráfico rupestres; se han localizado de forma dispersa, en todo el estado de Hidalgo; se cree que dichos trabajos fueron realizados por grupos de nómadas durante el Período Posclásico mesoamericano.[72] Las pinturas rupestres se encuentran asociadas generalmente a cuevas o abrigos rocosos, al igual, es frecuente la relación con alguna fuente de agua, como arroyos, ríos o lagunas.[73] Es frecuente también que las pinturas se localicen en peñas y formas rocosas.[73]

En el estado de Hidalgo se cuenta con cincuenta y ocho sitios con pinturas rupestres, distribuidos en más de treinta municipios.[74] Los principales son Huichapan, Tecozautla, Alfajayucan, Metztitlán, Tepeapulco, Ajacuba, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, El Arenal, Atotonilco de Tula, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Juárez Hidalgo, Metepec, San Agustín Metzquititlán, Progreso de Obregón, San Salvador, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuiltepa, Tulancingo de Bravo, Zacualtipán de Ángeles y Zimapán.[74]

Solo en la región Huasteca no se pudo localizar este tipo de expresión, debido quizá a dos causas: los grupos con tradición pictórica no pasaron o conocieron esta zona, o sí se dio el esta manifestación, pero por las condiciones naturales (sobre todo de humedad) se perdieron.[73] Los petroglifos, por otro lado, se localizan en su mayoría asociados a sitios arqueológicos, por lo que nos da una idea de su elaboración por los grupos que habitaban estos sitios en un determinado momento de tiempo. Sin embargo, también encontramos petrograbados de manera aislada.[73] Municipios como Acatlán, Huazalingo, Metztitlán, Mixquiahuala, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo presentan esta forma de arte rupestre.[73]

En Tepeapulco existen en el cerro del Tecolote, localizado en la zona arqueológica de Xihuingo, cuyas pinturas representan figuras humanas y que fueron hechas entre los años 200 y 600 d.C.[75] En San Agustín Metzquititlán, en Tochintla y Jilotla, pueden apreciarse motivos principalmente del orden astronómico.[75] En el Valle del Mezquital, en Huichapan en la presa El Boyé, se aprecian trazos en color blanco, en este sitio pueden observarse expresiones relacionadas con rituales comunitarios y algunas danzas.[75]

En Alfajayucan, las pinturas tienen su ubicación en San Antonio Tezoquipan, en rocas cercanas al río Tzindejé, en las que destacan siluetas humanas, además de las manifestaciones de la cacería; en Tecozautla en las Cuevas de Banzhá, que contienen elementos rituales, ceremonias, caza y venados con cornamenta.[75] En el mismo municipio hay además representaciones sobre el arroyo La Higuera, con figuras semejantes a las encontradas en las Cuevas de Benzhá.[75] En Ajacuba se localizan sobre la peña del Dibujo, ubicada sobre la barranca de Los Lobos y Mesa Grande; estas son las de mayor importancia en Hidalgo por su composición policromática.[75]

Pintura de la Nueva España

En la Nueva España, sobresale la pintura mural que se puede encontrar en varios de los recintos conventuales, en las capillas abiertas, en la nave, en el claustro, en la sacristía, y en el refectorio.[76] La labor de evangelización no permitió la filtración de numerosos motivos indígenas, aunque algunas reminiscencias son visibles en la mezcla de la decoración europea y los temas cristianos.[76]

En el Templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, lo que más destaca en la pintura mural es el cubo de la escalera y de la capilla abierta. En el cubo de la escalera, se exalta a personajes vinculados a la orden agustina, desde sus orígenes hasta el momento de realizar las pinturas.[M] Las pinturas se dividieron, primero por orientación de los muros y luego por niveles: pinturas en los tímpanos de la bóveda, pinturas en zona alta, en zona intermedia y finalmente en la zona baja.[M] Los niveles aparentes se dan con frisos, cornisas y arcos, cuyas enjutas, arquivoltas y columnas son también simulados por la pintura.[M] Las paredes de la capilla abierta lucen pinturas murales con representaciones de la creación del mundo según el Génesis, Adán y Eva y su expulsión del Paraíso, el Diluvio Universal, el fin del mundo según el Apocalipsis y el Juicio Final.[N] En la Sala de Profundis, en la cabecera norte, ocupando toda la pared, se encuentra un espléndido mural que relata la vida de los eremitas o anacoretas.[O]

En el Templo y exconvento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan, la pintura mural son objeto de innumerables estudios y opiniones, ya que tienen la particularidad de contener escenas de batallas con personajes indígenas. Lo inexplicable, es que no representan ninguna imagen cristiana o bíblica y que están dentro del templo, siendo completamente paganas.[P] Al interior del templo a en el lado norte se encuentra la primera del muro norte, destaca la figura de un guerrero ocelote en posición de ataque que parece salir de un florón.[Q] En el extremo izquierdo, un guerrero cuyo traje no se alcanza a apreciar, somete a una mujer semidesnuda de vientre abultado.[Q] También hay pinturas de guerreros, águilas y jaguares.[R] En lado su se encuentran escenas de distintas batallas, así como guerreros, águilas y jaguares.[S]

La descripción y disposición de los muros de la capilla abierta de Actopan como la de Iglesia de la Purísima Concepción en Santa María Xoxoteco es similar incluso la policromía es parecida.[77] Pudieron ser obra del mismo equipo de pintores.[77] Estos murales presentan escenas infernales en conexión con los pecados, especialmente con la idolatría, y una serie de recuadros sobre los Castigos a los pecados capitales.[77]

En el Templo y exconvento de San Agustín de Atotonilco el Grande, en el claustro bajo llama la atención, la inclusión de elementos naturales es un recordatorio de la promesa del Paraíso para las almas justas.[T] En el muro oriente se representó una correa agustiniana, con rosquillas, “a manera de serpiente”.[T] En el lado noreste se encuentran escenas de la crucifixión y la transfixión.[U] En el muro poniente se pintó un ermitaño, imberbe, con hábito y en posición yacente, tal vez es una representación de San Agustín.[U] Al lado surponiente se encuentran escenas de la Piedad y el santo sepulcro.[U] En el muro de la escalera el tema principal de la pintura es la vida de San Agustín.[V]

En el Templo y exconvento de San Andrés Apóstol en Epazoyucan, se distingue por la calidad y profusión de su pintura mural, en ciertas secciones, es notable la prefiguración del barroco gracias al empleo de patrones geométricos, inspirados por el mudejarismo.[W] En las esquinas de los pasillos de la planta baja se abrieron nichos decorados con pintura, cuyo tema particular es La Pasión de Cristo.[X] Adicionalmente, en el claustro sobresalen diversas pinturas.[Y]

En el Templo y exconvento de los Santos Reyes en Metztitlán, las capillas conservan pintura mural la decoración consiste principalmente en frisos muy elaborados que recorren los muros laterales a la altura de su unión con la bóveda, así como en el muro testero donde curva para seguir la circunferencia de la bóveda.[Z] El friso de la capilla grande, está integrado por guías de acantos en la que se alternan el escudo de la orden agustiniana.[AA]

- Pintura de la Nueva España.

-

Murales del Templo y exconvento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan.

-

Murales del Templo y exconvento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan.

-

Murales del Templo y exconvento de San Andrés Apóstol en Epazoyucan.

-

Murales del Templo y exconvento de los Santos Reyes en Metztitlán.

Pintura del siglo XIX

En 1803 durante su viaje por México, Alexander von Humboldt visita las minas de Pachuca de Soto y Mineral del Monte.[AB][AC] En el municipio de Huasca de Ocampo visita los Prismas basálticos de Santa María Regla, los cuales dibujó a lápiz.[AB][AC] También dibujo y estudio los Órganos de Actopan conocidos como los Los Frailes;[AB][AC] localizados a 17 km al sureste de Actopan en el municipio de El Arenal.[13]

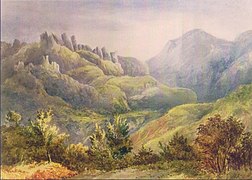

Los pintores Johann Moritz Rugendas y François Mathurin Adalbert, estuvieron en México entre 1831 y 1834 pintando distintos lugares del estado de Hidalgo entre 1832, pintaron los paisajes de Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande y Mineral del Monte.[78][79]

En 1855, Eugenio Landesio fue contratado por la Academia de San Carlos de las Nobles Artes permaneció 22 años en México y viajó a diferentes partes del país incluyendo el estado de Hidalgo, donde pinto Mineral del Monte y Huasca de Ocampo.[80]

De este periodo también se encuentran los dibujos realizados publicados en los distintos libros de expediciones realizadas en el estado de Hidalgo y en todo el territorio mexicano. En estos se encuentras grabados y dibujos de distintas locaciones en el estado de Hidalgo, así como de distintas personas y costumbres de la región que permiten un entendimiento de la sociedad de la época.

Algunos ejemplos se encuentran como los libros "Mexico, California and Arizona; being a new and revised edition of Old Mexico and her lost provinces" de William Henry Bishop en 1900; "Travels in Mexico and life among the Mexicans" de Frederick Albion Ober en 1884; "Mexico to-day, a country with a great future; and a glance at the prehistoric remains and antiquities of the Montezumas" de Thomas Unett Brocklehurst en 1883.

- Pintura del siglo XIX.

-

"Vista de las Monjas de Atotonilco" obra de François Mathurin Adalbert (1832).

-

"Retrato de Rugendas en los prismas basálticos de la hacienda Santa María Regla" obra de François Mathurin Adalbert (1832).

-

"Vista de un camino de montaña en la Savanilla, cerca de Atotonilco" obra de François Mathurin Adalbert (1832).

-

"Órganos de Actopan desde el camino a Real del Monte" obra de François Mathurin Adalbert (1832).

-

"Entrada a los trapiches en la hacienda de Santa María Regla" obra de Johan Moritz Rugendas (1832).

-

"La cascada y los prismas basálticos de Santa María Regla" obra de Johan Moritz Rugendas (1832).

-

"Patio de la Hacienda de Regla" obra de Eugenio Landesio (1857).

-

"Hacienda de San Miguel Regla" obra de Eugenio Landesio (1857).

-

"Mina Real del Monte" obra de Eugenio Landesio (1856).

-

"Pachuca" publicado en "Travels in Mexico and life among the Mexicans" (1884)

-

"Casa del superintendente en Regla" publicado en "Mexico, California and Arizona" (1900).

Pintura del siglo XX y XXI

En cuanto a la pintura mural en la ciudad de Pachuca de Soto se encuentran obras de Roberto Cueva del Río, ubicadas en el Centro de las Artes de Hidalgo realizadas en 1957.[81] En este mural, Cueva del Río pintó los diferentes sucesos que se dieron a lo largo de la historia del estado de Hidalgo.[81]

Otros murales sobresalientes de Pachuca son "Por la democracia, el trabajo y la soberanía nacional" y "Contradicciones y lucha en Hidalgo".[82][83] El primero de 2 m de altura por 12 m de largo ubicado en la pared de la Primaria Miguel Alemán, en la Avenida Revolución; y el segundo pintado en un jardín situado a un lado del Monumento al Maestro; ambos creados en los años 1980 por José Hernández Delgadillo.[82][83] El mural “Por la democracia, el trabajo y la soberanía nacional”, en 1995 se borró para poner publicidad y se tuvo que volver a realizar.

El 31 de agosto de 2015 fue inaugurado en la Colonia Palmitas, donde se observa el Macromural Pachuca se Pinta donde 209 casas habitación fueron pintadas en un área de 20 000 m2, con 190 colores.[84] Una de las ideas era plasmar el sobrenombre de Pachuca "La Bella Airosa", y sí, a lo lejos los colores se ven como olas de aire.[85]

La plaza central del Parque David Ben Gurión, es una losa pictórica diseñada por Byron Gálvez titulada "Homenaje a la Mujer del Mundo".[70] Cuyas dimensiones son de 80 m de ancho por 400 m de largo, está dividido en dieciséis módulos que contienen dos mil ochenta figuras elaboradas con aproximadamente siete millones de mosaicos de doce distintos tamaños y cuarenta y cinco diferentes todos de color.[86]

Pintores hidalguenses

Durante el siglo XX dentro del muralismo mexicano; sobresale José Hernández Delgadillo (1928-2000), él nació en Tepeapulco, el cual recurrió al dibujo, grabado, obra de caballete y obras de carácter monumental como esculturas, relieves y murales.[87] Creó más de 170 murales, 20 de ellos ya destruidos en distintos espacios públicos.[87][88] Entre los artistas visuales originarios del estado se encuentran: José Emmanuel Garcá Sánchez, Yessica Adriana Ruiz Morales, José Emilio Pacheco Vega, Celia Guadalupe Rasgado Marroquín y Liliana Herrera Hernández, Bernardo Santiago Ángeles.[71]

Literatura

En la primera sección del Códice de Huichapan, es un manuscrito histórico que emplea el sistema de escritura pictórica, junto con textos alfabéticos en otomí, así como algunas glosas aisladas en náhuatl.[AD] Fue elaborado hacia 1632, la parte alfabética, fue escrita por Juan de San Francisco, otomí noble del pueblo de Huichapan, y habla de la historia de este pueblo otomí desde 1539 hasta 1632; la parte pictórica de este documento, narra la historia de este señorío desde el año 1403 hasta 1528.[AD]

El Códice de Huichapan es particularmente interesante en este sentido, ya que se emplean signos muy similares a los que aparecen en los manuscritos pictóricos elaborados por nahuas, mixtecos, tlapanecos y otros grupos del Centro de México; al mismo tiempo hay glosas con una lectura de los signos pintados en lengua otomí, así como glosas más cortas en náhuatl y castellano.[AD]

El Lienzo “A” o mapa del “Fundo del pueblo de Acaxochitlán”, es una especie de croquis catastral, copia de un plano de 1639 hecha sobre tela industrial de algodón probablemente en el primer cuarto del siglo XIX.[AE] La cara de la cartografía fue pintada uniformemente en un café rojizo, y sobre ella se trazó una abreviada topografía, los dibujos de los edificios del pueblo y glosas en español.[AE] Su nombre completo, "Mapa de tierras del fundo del pueblo de Acaxochitlán año de 1639".[AE] El Lienzo “B” de Acaxochitlán, ahora perdido tenía como soporte una tela de algodón, de 1.57 m de ancho y 1.90 m de alto, formada por dos lienzos cosidos uno arriba del otro.[AE]

Las biblioteca más importante del estado es la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay, inaugurada el 18 de mayo de 2007 y ocupa un espacio de 4560 m2, y puede atender simultáneamente hasta 700 usuarios.[89] La biblioteca cuenta con un acervo de más de 65 000 volúmenes, distribuido en las dos plantas del moderno y confortable edificio, y dividido en nueve colecciones: General, Infantil, Didáctico, Silentes, Braille, Multimedia, Hemerográfica y Fondo Hidalgo.[90]

Escritores hidaguenses

Entre los principales escritores se encuentran: Efrén Rebolledo poeta innovador, dentro de sus obras más importantes se encuentran “Rimas Japonesas”, “El Desencanto de la Dulce Inea” y “Libro de Loco Amor”.[13] Genaro Guzmán Mayer escritor y dramaturgo, sus obras más representativas son: Voz Metálica, Deni Thani, Pachuca urna verbal y el libro Ixmiquilpan dedicado al Valle del Mezquital.[13] La obra de Ricardo Garibay abarca la novela, ensayo, poesía, crónica, teatro y cuento; destaca la novela La casa que arde de noche (1971).[91] Gabriel Vargas historietista creó la "La Familia Burrón", que llegó a tener un tiraje semanal de más de 500 000 ejemplares.[92]

Otos escritores originarios del estado de Hidalgo son: Jesús Becerril Martínez, Enrique Olmos de Ita, Fernando Rivera Flores, Rafael Tiburcio García, Jair Cortés, Rogelio Perusquía, Julio Romano Obregón, Alfonso Valencia, Javier Said Estrella García, Ignacio Rodríguez Galván, Daniel Olivares Viniegra, Ignacio Trejo Fuentes, Daniel Fragoso Torres, Raúl Macin Andrade, Nancy Ávila Márquez, Agustín Cadena, Diego Castillo Quintero, Adela Calva Reyes, José Lorenzo Cossío, José Luis Herrera Arciniega, Gonzalo Martré, Luis Ponce, Elisa Vargaslugo Rangel y Yuri Herrera.[93]

Música

El Himno al estado de Hidalgo se denomina oficialmente como «Canto de paz, de unión y de esperanza», consta de tres estrofas y un coro.[94] Fue escrito por Genaro Guzmán Mayer; y la composición musical estuvo a cargo de Roberto Oropeza Licona.[94] En 1968 con motivo del Centenario de la erección del estado de Hidalgo, se convocó a la creación de un himno para la entidad.[95]

La música regional está representada por el llamado huapango, género musical conocido también como "Son Huasteco" de la Región Huasteca. Existen diversas opiniones acerca de la etimología siendo una la que lo derive del vocablo nahuatl CUAUHPANCO, su significado es baile que se ejecuta sobre una tarima o plataforma.[96]

Dentro de la música otomí se encuentran cantos que utilizan ritmos basados en las sílabas cantadas, de manera prosódica y por número de sílabas, así como la entonación de dichas sílabas. Líricamente utilizan el recurso de la sinalefa y el yambo, y principalmente versos pentasílabos. La canción otomí más conocida y difundida es la que se toca en las ceremonias de matrimonio llamada "TZI MARE KU" habla del compromiso y de la felicidad, pero se enfoca en la despedida después de la ceremonia.

Anualmente se realiza una temporada de conciertos por parte de la orquesta sinfónica de la UAEH, creada en 1997; que toca en el Aula Magna Alfonso Cravioto con un aforo para 740 personas.[97] La Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo creada en 1901,[98][99] desde entonces, la banda sinfónica ha adaptado la música popular con distintas vertientes: jazz, tango, folclore nacional y extranjero.[100] Se cuenta también con una Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil creada en marzo de 2002 y con la Orquesta Filarmónica de Pachuca.[101]

El 16 de enero de 2014 inician las actividades de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Tlaxcoapan, proyecto cultural que en un inicio fue financiado por la Secretaria de Cultura a través de la Fundación Hidalguense A. C. y ejecutado por la administración del Ayuntamiento de Tlaxcoapan (2012-2016), dicho proyecto beneficio a 158 niños y niñas de la región sur-poniente del Valle del Mezquital lo que la hizo una de las orquestas sinfónicas más grandes del país.

Músicos hidalguenses

Entre los músicos originarios del estado de hidalgo se encuentran: Consuelo Gándara Romero (Soprano); Josefina Estefanía Blancas García (Pianista); Leonardo Bejarano (Flautista); Clara Lozano García (Pianista); Gladys Habib Nicolás (Soprano); David Peña Cruz (Percusionista); Carlos Galván (Tenor); Jesús Yusuf Isa Cuevas (Músico); Nimbe Salgado (Soprano); María Teresa Rodríguez (Pianista); Abundio Martínez (Compositor); Miguel Ángel Asiain Díaz (Guitarrista); Nicandro Castillo Gómez (Músico); Demetrio Vite (Compositor); Alejandro Chehín (Pianista); Maximino Calva Pérez (Músico); Mauricio Hernández Monterrubio (Músico); Paula Hernández del Castillo (Concertista); Alejandro Moreno Ramos (Concertista); Alberto González García (Músico) y Leonardo Martín Candelaria González (Músico) Jose Luis ortega castro (compositor y cantante) Raul ortega castro (compositor y cantante) .[102]

Danza

El estado de Hidalgo comparte tradiciones y costumbres con las regiones vecinas, es común el uso de algunas tradiciones que a menudo provienen de Veracruz, o de la Sierra Norte de Puebla, como la Danza de Quetzales.[103] Hay también las ancestrales danzas de Santiagos, Negritos, Acatlaxquis, Moros y Matachines, entre otras, que rememoran las antiguas tradiciones y creencias de la población.[103]

La Danza de los coles o disfrazados es presentada en la fiesta del Xantolo, los coles o disfrazados utilizan ropa muy vieja y maltratada, cubren su rostro con una máscara de trapo, con el fin de que la muerte celebrando con ellos no los reconozca ni se los lleve.[104] La ejecutan siempre hombres, algunos vestidos de mujer.[104] La danza se desarrolla en líneas, cruces y círculos con zapateado lateral que rematan al terminar tres tiempos y la música es ejecutada con violín y guitarra y, a veces, también con jarana.[104]

Entre las danzas del estado de Hidalgo se encuentran la Danza de los arcos en Acaxochitlán, Llanos de Apan y Pachuca; la Danza de los concheros en la Cuenca de México; la Danza femenil indígena Texoloc en Xochiatipan; la Danza de la flor en Tenango de Doria; la Danza de los Huehuentines en Calnali.[105] El Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo, fundado en 1976, ha realizado distintas presentaciones en México y en diversas partes del mundo, como Estados Unidos, España, Canadá y Francia.[106] El Ballet se encuentra bajo la dirección de Álvaro Serrano Gutiérrez.[107]

Entre los Intérpretes de danza originarios del estado de hidalgo se encuentran: Álvaro Serrano Gutiérrez (Coreógrafo); Renato Álvarez (Intérprete); Enrique Cruz del Castillo (Coreógrafo); Javier Santo (Intérprete) y Alejandra Castañeda (Intérprete).[108]

Cine, televisión y fotografía

Fiestas

En el estado se festejan todas las conmemoraciones de México, destacando el Aniversario de la Independencia de México; durante el cual se celebra el Grito de dolores el 15 de septiembre y un desfile el 16 de septiembre. Durante el Aniversario de la Revolución mexicana el 20 de noviembre se realiza un desfile deportivo; y el 21 de marzo se realiza un desfile que conmemora la llegada de la primavera con estudiantes de diversos niveles educativos, eventos realizados en la mayoría de los municipios.

Fiestas de origen prehispánico

Los poblados rurales todavía practican algunas de las celebraciones indígenas prehispánicas de la región. Atlapexco y Calnali, se realiza la Moxoleua (“destape de los disfrazados”) cada mes de diciembre, de estos pueblos destaca Tecolotitla.[103] Esta fiesta consiste en el destape de los disfrazados para liberarse del mal que el “choto” (diablo) les conminó durante las celebraciones del día de todos los santos; así, los danzantes se descubren sus rostros para simbolizar la libertad de todo mal al ritmo de la música.[103]

Otras es la Feria del Ixtle que se celebra en Santiago de Anaya feria caracterizada por promover la cultura hñahñu.[109] En esta feria se realiza se efectúa el tradicional Concurso del Ayate en la cual se premia al artesano que mejor elabore el ayate; y el concurso de Canto a Mi Tierra Otomí, donde participan habitantes de la región con algunas composiciones poéticas de temas referentes al valle del Mezquital, acompañadas por música con instrumentos prehispánicos.[110]

Día de muertos

En el estado de Hidalgo, el Día de Muertos está presente en varias regiones como el Valle del Mezquital, Huasteca, Sierra Alta, Sierra de Tenango y Sierra Baja.[114]

Entre los otomíes del Valle del Mezquital la ofrenda, se compone por un piso de tierra, dos muros laterales de carrizos y uno central compuesto por pencas de maguey. Se acostumbra elaborar estructuras a base de mesas y cajas, cubiertos con manteles y servilletas bordadas.[114] Una vez logrados dichos “basamentos”, se colocan en ellos las ofrendas.[114] Cuando no se arman los “basamentos” , las familias suelen hacer “tendidos”, sea con petates o algún otro elemento propicio, y en ellos colocan frutos, flores, comida, lo mismo que velas y copal.[114] En el Mezquital se tendrá presente la siembra previa de la flor de cempasúchil, el bordado de los manteles y las servilletas, la compra de los canastos y los ingredientes para los alimentos que serán colocados en el altar.[114]

El grupo tepehua, que comparte espacio con el grupo otomí en la Sierra de Tenango, comienzan sus celebraciones el 18 de octubre; fecha igualmente importante para los nahuas de la región Huasteca, pues en ella se realiza la “segunda ofrenda” a las “ánimas”.[114] Los tepehua por su cuenta ofrecen, en este día, comida a los fallecidos de manera violenta, pues resultan espíritus proclives a causar enfermedades; de ahí la necesidad de colocar sus “altares” en sitios alejados del resto de la parentela en conmemoración. La celebración tepehua se conoce localmente como Santoro, una expresión lingüística dirigida a señalar sanctorum.[114]

En el pensamiento de las comunidades huastecas, la noción apropiada a tal evento se describe con la palabra mijkailuitl, práctica recuperada de manera simbólica mediante la flor de cempasúchil, pues en ella, se dice, se reúnen vida y muerte.[114] En el concepto de los nahuas -en buena parte de la Sierra Alta y Baja se reconoce lo mismo- los familiares muertos van al mictlán; su placentera vida crece ante la oportunidad de visitar periódicamente a sus familiares, gracias al permiso de Mictlantecutli.[114]

La fiesta de Xantolo que se lleva a cabo dentro de la región de la Huasteca, esta celebración coincide con el Día de Muertos.[115] El Xantolo (palabra introducida al náhuatl por la deformación de la frase latina festiumominum sanctorum, que quiere decir fiesta de todos los santos),[116] es la tradición más importante de esta región, la cual se mantiene muy arraigada.[115] Durante estos días, se celebra el certamen Señorita Cempasúchil, evento tradicional que año con año se enmarca en los festejos del Xantolo.[117]

- Altar de muertos en el estado de Hidalgo.

-

Altar en Actopan (2017).

-

Altar otomí en Actopan (2017).

-

Altar otomí en Tula (2012).

-

Altar en La Ciénega, Nicolás Flores (2015).

-

Altar en Pachuca (2017).

-

Altar en Mixquiahuala (2009).

-

Altar de xantolo en Catzotipan, Tlanchinol.

-

Altar en Acayuca, Zapotlán (2006).

-

Altar en Pachuca (2016).

-

Altar en Pachuca (2017).

-

Altar en Tula (2012).

Fiestas patronales y religiosas

Todo el año se hacen fiestas rindiéndole culto al santo patrono de cada ciudad con oficios religiosos, juegos mecánicos, fuegos pirotécnicos y eventos deportivos y culturales. El 2 de enero se realiza la Fiesta del Padre Jesús en Tepeapulco y el 4 de junio en la localidad de Zempoala se celebra la Fiesta de la Virgen del Refugio.[110] El 24 de junio se hacen fiestas en honor a San Juan Bautista en Huasca de Ocampo y Zimapán.[110]

El 29 de junio en la localidad de Villa de Tezontepec se celebra la Fiesta de San Pedro.[110] El 25 de julio se hacen fiestas en honor a Santiago Apóstol en Atotonilco de Tula y Santiago de Anaya.[110] El 26 de julio se realiza la Fiesta de Santa Ana en Tianguistengo y el 6 de agosto, se festeja al Divino Salvador en San Salvador.[110]

El 28 de agosto se hacen fiestas en honor a San Agustín en Atotonilco el Grande y Tenango de Doria.[110] El 10 de septiembre se celebra a San Nicolás de Tolentino en Actopan y el 29 de septiembre se celebra a San Miguel Arcángel en Acatlan y Atitalaquia.[110] El 4 de octubre se festeja a San Francisco de Asís en Tepeji del Río de Ocampo, Pachuca de Soto y Tlahuelilpan.[110] El 15 de octubre se hacen fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús en Ajacuba y Alfajayucan; el 30 de noviembre en honor a San Andrés Apóstol en Epazoyucan.[110] La Fiesta de Nuestra Señora de Loreto se lleva a cabo el 8 de diciembre en Molango.[110]

En Mixquiahuala, la llamada "pone y quita bandera", en la cual se venera a un santo patrono diferente cada vez (según lo que indique el calendario) y el primer domingo de julio inicia la fiesta en honor a la "Preciosa Sangre del Señor del Calvario", esta festividad dura ocho días.[16]

Con motivo de la aproximación de la Cuaresma, tiempo de penitencia y reflexión, varías comunidades hidalguenses celebran los carnavales. En el carnaval hidalguense tenemos carnavales en el Valle del Mezquital, la Sierra Baja y Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango, y el Valle de Tulancingo.[120] Destacan las comunidades de Acaxochitlán, Alfajayucan, Atotonilco el Grande, Agua Blanca de Iturbide, Calnali, Chapulhuacan, Tecozautla, Metepec, Eloxochitlán, San Bartolo Tutotepec, Tlahuelilpan, Metztitlán, Huautla, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Mixquiahuala, San Bartolo Tutotepec, Metzquititlán, Santiago Tulantepec, Orizatlán y Zacualtipán.[121]

En el municipio de Pachuca de Soto se realizan carnavales en el Barrio la Camelia;[122] y en el Barrio La Raza se realiza un carnaval, el evento dura una semana la festividad es en honor al Señor de las Maravillas y se realiza desde 1994.[123] También en Pachuca de Soto se realiza el desfile “Presentación de los Carnavales de Hidalgo en Pachuca”, donde distintos municipios de Hidalgo hacen demostración de sus carnavales locales con música y vestuarios típicos.[124]

En la comunidad de Arbolado, Tasquillo y en Alfajayucan, el carnaval es el escenario para activar actos de fe a imágenes católicas como el emblema mariano en sus advocaciones guadalupana y virgen de San Juan de los Lagos, así como a la santa cruz.[120] Situación similar, es el caso de algunos pueblos otomíes de la Sierra de Tenango que realizan carnavales a modo de marco para las fiestas al Señor de Chalma. En el pueblo de Tecozautla, el carnaval actúa como elemento contextual de los honores al Señor Santiago y al Señor de las Maravillas en Metzquititlán en la Sierra Baja.[120]

Los carnavales más conocidos responden a los de la zona huasteca, donde los “pintados” o “mecos” son los personajes destacados, como ocurre con los “viejos” y “capitanes” de la comunidad de Pie del Cerro, municipio de San Bartolo Tutotepec.[120] Distintivos por su lado son los “cuernudos” del carnaval de Calnali, que con su extraña indumentaria formada por chaparreras, lazos y sombreros de ala ancha adornados con cornamentas de venado, zapatean y giran por las calles del pueblo lanzando constantes gritos.[120]

La figura del diablo en el carnaval tiene un papel importante y sus representaciones admiten interpretaciones diversas centradas en su influencia maligna en la vida doméstica, ejemplos de ello se encuentran en poblados de la Huasteca como Xochiatipan o bien en asentamientos de la Sierra de Tenango como Tenango de Doria y en Santa Ana Hueytlalpan, comunidad asentada en el Valle de Tulancingo.[120] La Fiesta del Señor de las Maravillas se lleva a cabo en la localidad de El Arenal.[125] Se celebra el quinto viernes de cuaresma, y también los días previos.[125]

Semana Santa

El Viernes de Dolores se coloca un Altar de Dolores en honor a la Virgen de Dolores. Estos se colocan en el Templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino, en Actopan;[126][127] en el Museo de Sitio del Templo y exconvento de San Francisco en Pachuca de Soto; y en el Templo y exconvento de San Andrés Apóstol en Epazoyucan.[128][129]

En el altar se coloca una escultura de la Virgen de Dolores en la parte más alta y céntrica; atrás se cuelgan cortinajes morados que significan luto y penitencia.[128][129] El altar se acompaña de velas o sirios encendidos que aluden a los dolores de la Virgen y la luz de Dios.[128][129] También se elaboran frontales y tapetes de aserrín pintado, pétalos de flores y semillas, con el fin de recrear en ellos los instrumentos de la Pasión, asimismo, se acomodan hierbas olorosas, como la manzanilla.[128][129]

En Semana Santa destacan las localidades de Acatlán, Actopan, Apan, Atitalaquia, Huasca de Ocampo, Metztitlán, Metzquititlán, Mineral del Chico, Molango, y Zacualtipán.[110] Durante Semana Santa se llevan a cabo treinta y tres representaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret en la Zona metropolitana de Pachuca, con una afluencia de más de 24 000 creyentes.[130]

En Viernes Santo se realizan Procesiones del Silencio en honor a la Virgen de la Soledad, en las comunidades de Tepeji del Río, Pachuca, Tasquillo, Actopan y Tepeapulco.[AF] En Tepeji del Río la Hermandad del Santo Entierro de Cristo Señor Nuestro, constituida en 1697 y refundada en 1952 con el nombre de Hermandad del Santo Entierro, es la encargada de organizar la Procesión del Silencio e, la primera que se realizó fue el mismo año 1952.[131][132][133] En esta procesión la vida y pasión de Cristo, esta relatado en diversos carros alegóricos la representación se hace con personajes vivos.[131][132][133]

En Pachuca de Soto el Sábado de Gloria, se realiza la quema de Judas que tiene como fin representar el triunfo del bien sobre el mal.[134][135] Esta tradición se lleva a cabo en el barrio El Arbolito y se realiza desde el año 1969; donde se apedrea o queman muñecos alusivos a Judas Iscariote y también muñecos de políticos, artistas o personajes populares.[134][135] También en Sábado de Gloria en el Santuario del Señor de la Misericordia en el fraccionamiento Villas de Pachuca se realiza el ritual del fuego nuevo es una de las formas de combinar las tradiciones y rituales ancestrales y paganas; también en procesión, se enciende una hoguera el cirio pascual.[136]

- Semana Santa en el estado de Hidalgo.

-

Procesión de Semana Santa en Huejutla.

-

Viacrucis en Tlaxcoapan.

-

Procesión del Silencio en Actopan.

-

Semana santa en Mineral del Monte.

Fiestas Decembrinas

Durante el mes de diciembre se realizan las denominadas Fiestas Decembrinas, en las que a principios de mes de diciembre se lleva a cabo el encendido del árbol de Navidad en ciudades como Pachuca de Soto, Atotonilco el Grande, Tulancingo, Apan, Tizayuca, Jacala, Zimapán, Tula de Allende, Huichapan, Ixmiquilpan, Actopan, Zacualtipán y Huejutla de Reyes.[137][138]

A la par de Fiestas Decembrinas se desarrolla el Maratón Guadalupe Reyes, concepto de la cultura mexicana que se refiere al periodo comprendido del 12 de diciembre al 6 de enero.[139] Sumando un total de veintiséis días de festejos, entre los que se encuentran: la celebración de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre), las Posadas (16 al 24 de diciembre), Nochebuena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), día de los Santos Inocentes (28 de diciembre), Nochevieja (31 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) y día de los Reyes Magos con la partida de la rosca de Reyes (6 de enero).[139]

En los primeros días de enero se realiza la cabalgata de Reyes Magos en ciudades como Pachuca de Soto, Tulancingo, Apan, Huejutla de Reyes, Actopan, Ixmiquilpan, Zimapán, Tula de Allende y Tizayuca.[140]

Expoferias

La Feria de la Fruta se realiza en Tecozautla en el mes de julio sobresale la exposición de frutas regionales y varios productos derivados del procesamiento de las frutas como conservas, vinos, mermeladas y sidra.[141] La 'Expo Acatlán se desarrolla en Acatlan en septiembre, en el centro de la población con exposición y venta de productos lácteos.[110] La llamada Feria del Maguey y la Cebada, se realiza en Apan durante el mes de abril con muestra de artículos en fibra de maguey, expendios de pulque y algunos alimentos y bebidas elaboradas a base de cebada.[142] La Feria de Nochebuena en Huejutla de Reyes se desarrolla entre diciembre y enero.[143]

En Omitlán de Juárez, se realiza la Fiesta de la Manzana entre junio y julio; hay una exposición de las mejores manzanas cosechadas por agricultores de la región, y se elige la Reina de la Manzana.[144] La Feria de las Espigas se realiza en Tlaxcoapan; inicia con la procesión del último sábado de abril.[145] En Tula de Allende, durante marzo, se realiza la Fiesta de San José, y se conoce también como Feria Anual de Tula.[110] En Tulancingo de Bravo, se celebra en el mes de agosto la Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles.[110] Durante los días que dura esta feria, se instala una exposición comercial, ganadera, agrícola, industrial y artesanal, así como eventos deportivos y culturales.[110]

La Feria Actopan, también denominada Feria de la Barbacoa, se realiza en el mes de julio. Donde destaca la muestra gastronómica, desde 1971, se realiza el concurso de la barbacoa.[146] En la Feria Gastronómica, que se realiza cada año en el municipio de Santiago de Anaya, en el mes de abril, se presentan platillos exóticos de animales y plantas que son parte de la fauna y flora del estado, tales como el tlacuache, los caracoles, los chapulines, la ardilla, etcétera, así como una gran diversidad de bebidas.[147]

La Feria de San Francisco, también denominada Feria de Pachuca o Feria Hidalgo, es la fiesta más importante del estado de Hidalgo. Tuvo su origen en el siglo XVI, con las celebraciones litúrgicas que realizaban los frailes franciscanos, en honor de San Francisco de Asís, a las cuales eran invitadas las autoridades civiles y eclesiásticas, tanto de la ciudad como de los pueblos circunvecinos.[148][149] Para este evento, se realizan dos ferias por separado: la Feria Tradicional San Francisco, que se realiza en el Parque Hidalgo y en Convento de San Francisco, y cuyo principal día es el 4 de octubre. Y la Feria Internacional de San Francisco, que se realiza en sus instalaciones especiales. Entre el programa de la feria destacan las: charreadas, las corridas de toros, las muestras artesanales, gastronómicas, industriales y ganaderas, los eventos deportivos y culturales, así como de juegos mecánicos y bailes populares; se realiza anualmente en el mes de octubre.

Artesanía

La oferta artesanal del estado es de una gran variedad; al ixtle se le llama a la fibra del maguey en lengua Hñahñú, las mujeres del Valle del Mezquital han heredado la tradición de tallar las pencas para obtener la fibra y con ello tejer ayates, bolsos, monederos, cinturones, manteles y carpetas, también se elaboran lazos y costales.[150][151]

La alfarería se contempla en artículos domésticos como comales, ollas, cántaros, entre otros, hechos de barro poroso. También fabrican loza vidriada rojiza, recipientes de origen prehispánico donde se guarda agua o semillas y macetas y ollas de color bayo (blanco amarillento) decoradas con espirales de color oscuro.[152]

En cuanto a textiles principalmente en el valle de Tulancingo, se confeccionan indumentarias de lana, algodón y fibras suaves, tejidas a mano en telar de cintura o de pie, así como manta, con la que las mujeres indígenas hacen camisas, blusas, bolsas, rebozos, manteles, servilletas, pañuelos, colchas, cojines, entre otros.[152] En la Sierra de Tenango se elaboran bordados denominados tenangos donde representan la flora y fauna de la región.[153][154]

En la Sierra de las Navajas por sus ricas vetas de piedra de obsidiana de tonalidades negra, verde, dorada, jade o roja, se han producido puntas de flecha, cuchillos y hachas para la guerra, pero también utensilios de cocina y decoración.[155]

Con la vara del sauce, se hacen: comales y cestos y con la vara del carrizo, se hacen: canastas, cestos, pajareras y flautas.[156] Con la palma en el valle del Mezquital se hacen: sombreros, petates, juguetería, petacas, cestos, aventadores y sonajas (gallitos).[156] Con el cobre, se hacen: campanas, casos, jarras y vasijas y con el hierro, e se hacen: cuchillos, hachas, raspadores, rejas, cinceles, quebradores, talladores y azadones.[156] Con la Plata, en la comarca Minera se hacen: joyas, pulseras, brazaletes y reproducciones de monumentos.[156]

- Oferta artesanal del estado de Hidalgo.

-

Utensilios de cobre.

-

Utensilios de madera.

-

Objetos de obsidiana.

-

Muñecos representando distintas festividades.

-

Alfarería elaborada en Hidalgo.

-

Alfarería elaborada en Hidalgo.

Traje típico

El atuendo de las regiones de la entidad es variable tanto por el número de etnias existentes como por la diferenciación geográfica de cada una, por otra parte es en la mujer donde las prendas del vestido encuentran la verdadera significación de cada sitio. En Hidalgo, tres regiones se caracterizan por su vestuario: La Huasteca, la Sierra Tepehua y el valle del Mezquital.[157]

En la región Huasteca la mujer viste blusa de manta blanca, de cuello cuadrado, adornado con una tira bordada que abarca parte de los hombros en la que se dibujan flores de brillantes colores que se combina con una falda blanca o de color, sin adorno alguno, que llega hasta media pierna, la mayoría caminan descalzas.[157] El vestuario tepehua se compone de una blusa de manta con adornos bordados en hilo verde o rojo, que cubren el hombro y parte de la pequeña manga; falda de color negro, azul o café, que se enreda a la cintura y se ciñe con una faja de regular anchura, tejida en el telar de cintura de tipo prehispánico, todas caminan descalzas.[157]

En el Valle del Mezquital habitado de grupos otomíes, determina el uso del vestido tradicional confeccionado primordialmente de manta. La blusa lleva un fino bordado llamado “pepenado” que se realiza con hilo de colores negro, rojo, azul y verde, que abarca los hombros, parte de las mangas, la pechera y la espalda, con dibujos que representan el Nahui Ollin.[157]

El primero tiene un aspecto de una estrella de cuatro o seis picos y el segundo es una línea ondulada o quebrada, hecha con una especie de ramas pequeñas con hojas, que forman una tira en la que se encierran dibujos de diversos animales, tales como pájaros, perros, caballos, etc.[157] La falda a media pierna, en ocasiones lleva un ribete bordado en su extremo inferior. Suelen emplear también el quexquémitl puesto sobre la camisa o anudado a la cabeza, aunque es una prenda muy usada, es el ayate delgado, hecho con fibra del corazón del maguey debido a la fragosidad del suelo se usan huaraches de cuero.[157]

- Trajes típicos del estado de Hidalgo.

-

Traje regional de la Huasteca.

-

Traje regional de la Sierra Hidalguense.

-

Traje regional del Valle del Mezquital.

-

Traje regional del Valle de Tulancingo.

Gastronomía

En la gastronomía son muy comunes los platillos elaborados con flores de diferentes cactáceas, como las de maguey, de sábila, de mezquite, de garambullo, los nopales, cocinados en todas sus formas: como sopas, rellenos de queso y capeados, en ensaladas o en originales pasteles y budines.[158][159]

El paste es una platillo de origen córnico que se consume en la comarca Minera; es una especie de empanada cuya base es harina de trigo, con un relleno que resulta de una combinación con carne de res, papa, perejil, pimienta, al mexicanizar este producto se agregó chile a la receta original.[160] En los últimos años han creado algunas variantes de los pastes con relleno de diversos guisados, así como de pollo, piña, mole, atún con papa, arroz con leche, manzana, etc.[160] Otro platillo son los tacos mineros, de carne de pollo, res o puerco con queso y cebolla.[161]

En el valle del Mezquital se prepara barbacoa, envuelta en pencas de maguey y cocida en horno de piedra en un hoyo bajo la tierra;[162][163] los ximbós, envoltorios de penca con carne enchilada de pollo, conejo o carnero, cocida a la misma manera que la barbacoa;[162][163] los xagis (frijoles tiernos con carne de cerdo y chile pasilla);[162][163] y los mixiotes que es un platillo de diversos tipos de carnes (pollo, borrego, guajolote, etc.) envuelto en mixiote que es la cutícula de la penca del maguey.[162][163] También hay una infinidad de alimentos hechos con pulque, como el pan de pulque.[158][159]

Asimismo del valle del Mezquital, proceden las tunas, con las cuales se hacen aguas frescas o postres; los xoconostles en almíbar o en mermelada, los cuales también se usan para darle buen sabor al caldo de pollo con verduras o a ciertos moles.[158][159] También se consumen distintos escarabajos como los escamoles (larvas de la hormiga), chinicuiles (gusano de maguey), xotlinilli o jumiles (chinche de monte) y los chahuis o xamoes (escarabajos del árbol de mezquite); todos estos guisados con flores de diferentes cactáceas, como maguey, sábila, mezquite, garambullo y nopal.[158][159]

Del valle de Tulancingo destacan las tulancingueñas que consiste en una tortilla de maíz con queso amarillo y jamón bañados en salsa verde con cebolla y crema.[162][163] Los guajolotes es otro platillo consiste en un bolillo con frijoles negros, enchiladas fritas con manteca y huevo cocido en su interior, los tradicionales son de huevo cocido y de pollo;[164] actualmente se han adoptado muchos más ingredientes, como carne asada, salchicha, milanesa, pavo y jamón.[165]