Catedral de Toledo

Plantilla:Catedralespaña La catedral de Santa María de Toledo, (España), sede de la Archidiócesis de Toledo, llamada también Catedral Primada de Toledo, es un edificio considerado como la magnum opus[1] del estilo gótico en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos. Está construida con piedra blanca de Olihuelas (en el término de Olías del Rey).

Se la conoce popularmente como Dives Toletana (con el sentido de la rica toledana).

Historia

Orígenes

Durante años, la tradición popular no escrita ha venido contando que hubo en este mismo lugar donde se encuentra la actual catedral un primer templo de la época del primer arzobispo Eugenio (San Eugenio). Este templo fue consagrado por segunda vez el año 587, después de haber sufrido algunas alteraciones, como lo atestigua la inscripción aparecida en el siglo XVI que se conserva en el claustro y dice:

En el nombre del Señor fue consagrada la Iglesia de Santa María en católico, el día primero de los idus de abril, en el año felizmente primero del reinado de nuestro gloriosísimo rey Flavio Recaredo, Era 625 [13 de abril de 587]

La ciudad había sido sede obispal de la Hispania visigoda. Los numerosos Concilios de Toledo atestiguan su importante pasado eclesiástico. También la abjuración del arrianismo por parte de Recaredo había tenido en ella su lugar y tiempo. La invasión musulmana no eliminó de inmediato la impronta cristiana y el obispado quedó establecido en la iglesia de Santa María de Alfizén.

Se cree que el edificio obispal visigodo fue trasformado nuevamente para convertirse en la mezquita mayor de la ciudad de Toledo. Algunos investigadores apuntan que la sala de oración de la mezquita se corresponde con el cuerpo de las cinco naves de la actual catedral, el shan coincidiría con una parte del actual claustro y de la capilla de San Pedro y el alminar con la torre de campanas. Con los datos arqueológicos ciertos sí es posible observar una columna islámica empotrada dentro de la capilla de Santa Lucía; los fustes marmóreos que guarnecen el exterior del coro son un aprovechamiento de una antigua construcción musulmana; los arcos entrecruzados de estilo califal en el triforio de la capilla mayor y en el de la girola, coinciden con la tradición constructora musulmana de Córdoba.

La catedral de Alfonso VI

La ciudad de Toledo fue conquistada por Alfonso VI, el rey de León y Castilla en 1085. Uno de los puntos de las capitulaciones que hicieron posible la entrega de la ciudad sin derramamiento de sangre fue la promesa de este rey de conservar y respetar los edificios de culto, las costumbres y la religión tanto de musulmanes como de la gran población mozárabe; naturalmente, la mezquita mayor se hallaba comprendida en ese compromiso. Poco después, el rey tuvo que ausentarse por cuestiones de Estado, quedando al frente de la ciudad su esposa Constanza y el abad del monasterio de Sahagún Bernard de Sedirac (o Bernardo de Cluny), que había sido elevado al rango de arzobispo de Toledo. Estos dos personajes, de mutuo acuerdo y aprovechando la ausencia del rey, protagonizaron un hecho desafortunado que, según cuenta el padre Mariana en su Historia General de España, a punto estuvo de provocar una rebelión y un levantamiento no deseado y la ruina de la ciudad recién conquistada.

El asunto fue que el día 25 de octubre de 1087, el arzobispo (de acuerdo con la reina Constanza) envió gente armada para que se adueñara por la fuerza del recinto de la mezquita. Después de este lance, instalaron un altar provisional y colocaron una campana en el alminar, siguiendo la costumbre cristiana para «arrojar las suciedades de la ley de Mahoma»[2]. Cuenta el padre Mariana que el rey Alfonso VI se enfadó tanto cuando se enteró de lo acontecido que ni el arzobispo ni la reina consiguieron aplacarle y que dictó sentencia de muerte para casi todos los implicados. La leyenda cuenta que fueron los musulmanes los verdaderos intermediarios para conseguir la paz, con la figura del negociador y alfaquí Abu Walid quien llevó al rey un mensaje de tolerancia en el que se decía que aceptaban como legítima la usurpación. En recuerdo y gratitud de este gesto, el Cabildo le dedicó un homenaje y encargó su efigie para colocarla en uno de los pilares de la capilla mayor, perpetuando de esta manera su recuerdo. Este hecho no está documentado y muchos historiadores de arte ven en la efigie un sacerdote de aspecto musulmán. Como consecuencia de aquel suceso, la mezquita toledana quedó consagrada y convertida en catedral cristiana, sin hacer apenas cambios en su estructura.

No se conservan los planos de lo que fue la mezquita ni se sabe cómo era esta construcción, pero teniendo en cuenta los vestigios conservados en otras ciudades (Sevilla, Jaén, Granada, Málaga y la propia Mezquita de Córdoba) puede suponerse que sería un edificio columnario, con arquería de herradura sobre columnas tal vez aprovechadas de otras construcciones romanas y visigodas. Es posible que se pareciese bastante a la iglesia del Salvador de Toledo, antigua mezquita.

El rey Alfonso VI hizo importantes donaciones al nuevo templo. El 18 de diciembre de 1086 fue puesta la catedral bajo la advocación de María y se le concedieron villas, aldeas, molinos y un tercio de los ingresos de todas las demás iglesias de la ciudad. El primer privilegio real que se conserva reza en latín en su inicio:

Ego Disponente Deo Adefonsus, Esperie imperator, condeco sedi metropolitane, scilicet, Sancte Marie urbis Toletane honorem integrum ut decent abere pontificalem sedem secundum quod preteritis fuit constitutum a sanctis patribus ...

Se hicieron las obras necesarias para establecer el culto cristiano romano, entre otras el cambio de orientación del presbiterio y capilla mayor. Urbano II le reconoció en 1088 su condición de catedral primada sobre las demás del reino. La mezquita-catedral se mantuvo casi intacta hasta el siglo XIII, año de 1222, en que una bula del Papa autorizó a emprender las obras de la nueva catedral que se iniciaron en 1224 (o 1225) y cuya ceremonia oficial de colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1226 (otras fuentes dicen 1227), con la presencia del rey Fernando III el Santo. A lo largo del siglo XIII se aumentaron las rentas catedralicias al integrarse en su patrimonio Alcalá de Henares.

La catedral del arzobispo Ximénez de Rada

El edificio de la catedral tal y como hoy se contempla es obra del siglo XIII, época del arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada y del rey Fernando III el Santo que por entonces era muy joven. La ceremonia oficial de la puesta de la primera piedra se retrasó con respecto al comienzo de las obras, en espera de que el rey pudiera hacer acto de presencia, año de 1227. Ximénez de Rada había sido elegido arzobispo de Toledo en 1209 y desde el principio de su mandato defendió ante el papa la primacía de la sede toledana. En su mente estaba la construcción de una gran catedral digna de esta ciudad que él gobernaba. Por entonces la mezquita-catedral se mostraba bastante vieja y ruinosa; algunas secciones habían sido demolidas por su antecesor. La mezquita-catedral disponía de un amplio espacio, pero era de poca altura, le faltaba la esbeltez de otros templos de similar importancia. Ximénez de Rada fue el entusiasta promotor de la nueva catedral que se edificaría al gusto de la época, en estilo gótico. Tan entusiasta fue con el proyecto y tanto se involucró en él que se llegó a decir que fue el autor-arquitecto de las trazas de la nueva catedral, afirmación totalmente fuera de lugar según los historiadores y arquitectos. El arzobispo pasó unos años manteniendo y reforzando el antiguo templo a la espera de que su sueño fuera realizado.

El edificio

La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés del siglo XIII pero adaptado al gusto español. Mide 120 m de longitud por 59 m de ancho. Consta de 5 naves más crucero y doble girola. Las naves externas presentan una anomalía extraña al ser algo más anchas que las otras dos. La parte más antigua del templo es la cabecera que mantiene en su arquitectura los triforios originales que se extendían a lo largo de las naves y fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la catedral. Todavía en época del gótico, estos triforios fueron sustituidos por los grandes ventanales-vidrieras. Los que se conservan de la cabecera son de influencia mudéjar. El más bajo está compuesto de arquillos lobulados que descansan en columnas pareadas y el alto presenta unos arcos entrecruzados típicos del mudéjar. No se sabe si estos temas mudéjares existían en la anterior mezquita y fueron copiados como recuerdo o bien se añadieron en una de las mejoras y enriquecimiento de la fábrica, como algo original y de buen gusto.

En la cabecera se encuentra la doble girola que es doble como corresponde a una planta de 5 naves. Esta doble girola es de proporciones grandiosas y está enriquecida por elementos arquitectónicos y por un original abovedamiento. Los tramos de las capillas se solucionaron con plantas alternativas de rectángulos y triángulos, lo que hizo que cada capilla fuera de distinto tamaño, más grandes las rectangulares y más pequeñas las triangulares. Esta manera de distribuir la cabecera puede verse en las catedrales francesas de Notre Dame en París, Burges y Le Mans, siendo esta última la más parecida aunque las tres son más esbeltas en conjunto que la española. Las distintas reformas que se hicieron a través del tiempo alteraron la disposición de algunas de las capillas; en algún caso se reconstruyó una sola capilla en un espacio de tres.

Las bóvedas de las naves son cuatripartitas excepto en el crucero y capilla mayor en que se refuerzan con terceletes.

Los maestros constructores y sus mecenas

Durante siglos se tuvo la total seguridad de que el primer maestro arquitecto de la catedral de Toledo fue Petrus Petri (Pedro Pérez). Tal certeza se basaba en el único testimonio existente sobre la autoría, testimonio grabado sobre una lápida, bien a la vista donde se puede ver esta leyenda escrita en un latín no muy culto:

«Petrus Petri, fallecido en 1291, maestro de la iglesia de Santa María de Toledo, cuya fama cundió por sus buenos ejemplos y costumbres, el cual construyó este templo y aquí descansa, pues quien tan admirable edificio hizo, no sentirá la cólera de Dios»

A mediados del siglo XX, el obispo de Ciudad Real investigó a fondo en este tema y sacó a la luz una serie de documentos que vinieron a demostrar la existencia de un primer maestro anterior a Petrus Petri llamado maestro Martín, casado con María Gómez, seguramente de origen francés, mandado llamar por Ximénez de Rada. Uno de los documentos está fechado en 1227 y nombra a «un maestro Martín de la obra de Santa María de Toledo». En otro documento donde se da la lista de rentas percibidas por la catedral en 1234 figura de nuevo el nombre de «Maestro Martín de la obra», de quien se dice ser además inquilino de una casa perteneciente a la catedral. En escrituras de años posteriores aparecen los nombres de Martín (albañil) y Juan Martín (maestro de albañiles), que se cree serían parientes suyos. No han aparecido nuevos documentos, de manera que por el presente se tiene a este maestro Martín como primer arquitecto. A estos argumentos hay que añadir que la fecha del comienzo de la construcción cuadraba mal con la edad de Petrus Petri que por aquellos años debía ser demasiado joven para ser arquitecto.[3]

Los estudios realizados después de este hallazgo indican que el maestro Martín sería el autor de las capillas de las girolas y que al desaparecer por muerte o por ausencia tomó el peso de la dirección de las obras el maestro Petrus que terminó las girolas y construyó los triforios al estilo toledano. A finales del siglo XIII estaba concluida la cabecera y dos tramos de las naves del lado sur.

A finales del siglo XIV aparece documentada la figura del maestro Rodrigo Alfonso, que puso la primera piedra del claustro en 1389, bajo el patronazgo del arzobispo Pedro Tenorio que murió diez años después. Este arzobispo se ocupó de bastantes obras de la catedral, como la capilla de San Blas en el claustro que es famosa por la riqueza artística de sus frescos de la escuela de Siena.

El siguiente maestro de quien se tiene noticia fue Alvar Martínez (otras veces González), que fue aparejador de las canteras de Olihuelas en el término de Olías del Rey. Es el autor de la fachada de poniente que se comenzó a construir en 1418. Las reformas hechas en 1787 hacen que esta fachada no se pueda contemplar como era realmente en su origen. También fue el autor de la única torre de la catedral, en tiempos del arzobispo Juan Martínez de Contreras, cuyos escudos figuran en el friso que corona el primer cuerpo. La coronación de la torre fue hecha por otro gran maestro: Hannequin de Bruselas, que plasmó las armas del siguiente arzobispo Juan de Cerezuela. Con Hannequin llegó un grupo de maestros ilustres: Egas Cueman, Enrique Egas, Juan Guas, que trabajaron en portadas, capillas y obras suntuarias dando fin con su labor a la obra gótica. Las bóvedas de los pies de la nave central se cerraron en 1493, bajo la dirección de Juan Guas y Enrique Egas, con el mecenazgo y supervisión del Cardenal Mendoza.

Grandes mecenas del siglo XVI. Obras y artistas

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se van sucediendo distintas obras en la catedral, de acuerdo con los nuevos estilos, obras arquitectónicas (puertas, capillas, altares) y obras suntuosas de escultura y pintura. El siglo XVI es el siglo de oro para Toledo que es llamada la Ciudad Imperial. Los mejores y más activos mecenas viven durante este siglo. Son los arzobispos-gobernadores, que en ausencia de los reyes cuidan de la ciudad y su magnificencia. En 1493, a final del siglo XV, Pedro González de Mendoza (el cardenal Mendoza) supervisó las obras de cerramiento de las últimas bóvedas de la catedral y expresó en su testamento su deseo de ser enterrado en el presbiterio. En la primera década del siglo XVI se construyó el cenotafio en estilo renacentista; esta excelente obra se atribuye a Domenico Fancelli.

Después ocupó la plaza el cardenal Cisneros; bajo su influencia y patrocinio se hicieron importantes obras (quizás la más importante fue la capilla Mozárabe), realizadas por maestros de la talla de Juan Francés (reja de la capilla mozárabe), Enrique Egas, Juan de Borgoña (pinturas de la capilla mozárabe) y su maestro mayor Pedro de Gumiel. Cisneros mandó construir además el magnífico retablo mayor obra de Copin de Holanda y el claustro alto para la comunidad canónica, más la librería (biblioteca). Le sucedió Guillermo de Croy, flamenco, que no residió nunca en Toledo. Alfonso de Fonseca y Acevedo (que había sido arzobispo de Santiago de Compostela fue el impulsor de la capilla de los Reyes Nuevos, obra del arquitecto Covarrubias con pinturas de Maella (siglo XVIII).

Con el arzobispo Juan Tavera el renacimiento toledano se encuentra en su gran esplendor. Bajo su gobierno se construyó el magnífico coro de Alonso Berruguete y Vigarni, las fachadas interiores del crucero, la capilla de San Juan o del Tesoro y otras portadas y adornos. Con Juan Martínez Siliceo la catedral se vio adornada con la espléndida reja de la capilla mayor, obra de Francisco de Villalpando.

El cardenal Gaspar de Quiroga fue el responsable del complejo arquitectónico de la capilla del Sagrario, Relicario, Sacristía y patio y casa del tesorero. Las trazas y planos fueron del maestro mayor Nicolás de Vergara el Mozo. Para construir este complejo se destruyó el Hospital del Rey que se volvió a levantar frontero y cuyas obras se llevaron a cabo con el gran cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas y con el arquitecto Nicolás de Vergara, entrado ya el siglo XVII.

Exterior de la catedral

Fachada principal y grandes puertas

Da la cara a una plaza irregular donde se encuentra el Ayuntamiento y el Palacio Arzobispal. A la izquierda del espectador se encuentra la torre campanario y a la derecha el cuerpo saliente de la capilla mozárabe que ocupa el lugar donde se iba a levantar la segunda torre.

A la izquierda de la fachada principal se eleva la única torre de la catedral. La cúpula que se ve a la derecha pertenece a la capilla mozárabe mandada edificar por el cardenal Cisneros. La torre tiene dos cuerpos: el inferior, de planta cuadrada, fue diseñado por Alvar Martínez; el superior, octogonal, corresponde a Hannequin de Bruselas. Está rematada por una flecha.

La fachada principal tiene tres portadas, denominadas, respectivamente, Puerta del Perdón (en el centro), Puerta del Juicio Final (a la derecha), y Puerta del Infierno (a la izquierda). La puerta del Perdón es del siglo XV: se comenzó, bajo la dirección de Alvar Martínez, en 1418. Se llama así porque hubo un tiempo en que se concedían indulgencias a los penitentes que entraban por ella. En la actualidad está siempre cerrada y se abre en las grandes ocasiones y cuando el nuevo arzobispo toma posesión de la catedral primada. Tiene un gran arco con seis arquivoltas góticas. Sigue la iconografía clásica del gótico, con la figura del Salvador en el mainel y un apostolado en las jambas, y en el tímpano aparece la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso, tema muy especial de esta catedral que se repetirá en el interior en capillas y pinturas. Las hojas de la puerta miden más de 5 m de altura y están chapadas en bronce y muy trabajadas; son del siglo XIV. La del Juicio Final es la más antigua, y representa, como su nombre indica, un Juicio Final.

La puerta del Infierno, en cambio, no presenta motivos iconográficos reseñables, sino solo decoración de tipo vegetal. Se la conoce también como puerta de la Torre o de las Palmas porque antiguamente se reservaba para la entrada de la procesión de las palmas en el Domingo de Ramos.

La fachada fue modificada en 1787 por el arquitecto Eugenio Durango bajo el mandato del cardenal Lorenzana. El escultor fue Mariano Salvatierra. Las obras fueron necesarias por deterioro de la piedra que no era de muy buena calidad. Es posible que las puertas avanzaran entre contrafuertes en lugar de la disposición actual pero no se sabe con certeza.

Puerta del Reloj

Es la más antigua de comienzos del siglo XIV y se encuentra en la fachada del lado norte. Recibe además los siguientes nombres:

- de la Feria porque daba salida a la calle donde antaño se celebraba la feria.

- de la Chapinería por ser frontera a la calle que lleva ese nombre, lugar donde se fabricaban y vendían los chapines.

- de las Ollas, porque en su decoración pueden verse algunos de estos utensilios.

- de los Reyes, aludiendo a la iconografía de su escultura.

- del Niño Perdido, también por la iconografía.

El tímpano está dividido en cuatro fajas horizontales, en las que se muestran escenas de la vida de Cristo: la Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes, la Degollación de los Inocentes, la Huida a Egipto, la Circuncisión, Jesús entre los doctores, la Presentación de Jesús en el Templo, el Bautismo y las Bodas de Caná. En la parte superior del tímpano se representa el Tránsito de la Virgen. El parteluz o mainel está decorado con la imagen de la Virgen y el Niño. En las jambas hay imágenes de reyes y santas, todo ello obra del escultor Juan Alemán que trabajó también en la portada de los Leones.

Por encima de esta portada se aprecia la obra posterior de Durango, igual que en la fachada principal. Es obra de consolidación por el mal estado en que se encontraba la piedra. El intercolumnio central está ocupado por la esfera del reloj que da nombre a esta puerta. La puerta y su entorno forman un espacio muy agradable con un pequeño compás cerrado por una reja gótica, obra de Juan Francés, con barrotes muy simples, un pequeño friso de separación en el centro, labrado, y una crestería muy sencilla y armoniosa.

- Interior

Pueden verse diversos medallones; los mejores son los de la Virgen de la Anunciación de Nicolás de Vergara el Mozo y del Arcángel san Gabriel de Juan Bautista Vázquez. Se adorna también con cuadros y escudos. Arriba está el rosetón del siglo XIII que contiene las vidrieras más antiguas de la catedral.

Puerta de los Leones

Del siglo XV y XVI. Es la más moderna de las grandes puertas. Se llama así por los leones que coronan las columnas de la reja que cierra el pequeño compás. Tiene además otros dos nombres:

- Puerta Nueva, al ser la última que se construyó.

- de la Alegría, en alusión a la celebración de la Asunción de la Virgen que está representada en el testero del fondo, tras las arquivoltas.

Se construyó entre los años 1460-1466, bajo el mandato del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña; con trazas de Hannequin de Bruselas y Egas Cueman en colaboración con los escultores flamencos Pedro y Juan Guas y Juan Alemán, autor del Apostolado. Estos artistas estaban al frente de un gran taller que contaba con prestigiosos canteros y entalladores.

La estatuaria de la puerta es uno de los mejores conjuntos hispano-flamencos del siglo XV, sobre todo la Virgen del parteluz y las estatuas de las jambas. Los querubines y ángeles músicos que acompañan la subida de María a los cielos son obras de arte ejecutadas con gran delicadeza. La fachada fue alterada por Durango y Salvatierra, igual que en las otras puertas, para consolidar el edificio. Los batientes de bronce de las puertas son una obra maestra de Francisco de Villalpando, que hizo una gran labor en los 35 tableros o planchas. Están ocultas a la vista, protegidas con paneles de madera. Por encima puede verse el gran rosetón de vidrieras policromadas.

- Interior

El interior de la puerta corresponde al gran frontis del crucero en su lado meridional sobre el que descansa el balconcillo con balaustrada que corresponde a la tribuna donde está el órgano del Emperador. Más arriba se ve el gran rosetón, enmarcado en un cuadrado cuyas enjutas están labradas con rosáceas.

En la parte baja del gran frontis está la puerta dividida por parteluz. Sobre la puerta se ve el tímpano esculpido con temas de la genealogía de la Virgen cuyos autores fueron los mismos que trabajaron en el exterior de esta puerta. Por encima del tímpano puede verse la obra plateresca en cuyo centro hay un gran medallón de la Coronación de la Virgen, obra de Gregorio Pardo (hijo mayor de Felipe Vigarny. A ambos lados se ven las estatuas de David y Salomón, atribuidas a Esteban Jamete.

A derecha e izquierda de este frontis se hallan dos sepulcros. El de la derecha está vacío (se cree que estaba preparado para recibir los restos de fray Bartolomé de Carranza); el de la izquierda guarda los restos del canónigo Alfonso de Rojas, representado en una estatua orante.

- La reja

Se ejecutó esta obra un siglo después de las grandes rejas de la capilla mayor y del coro, en un estilo completamente distinto del de aquellas, que daba paso a la solidez y utilidad más que al gusto por la ornamentación demostrado en el siglo anterior. Su autor fue Juan Álvarez de Molina, natural de Úbeda (Jaén), que realizó la reja en la ciudad de Toledo en 1647. Los documentos conservados al respecto dicen que el rejero recibió 8.504 reales y 12 maravedíes, más los 27.000 que le habían sido dados con anterioridad. El documento da cuenta del coste del hierro empleado por el rejero que ascendía a prácticamente la cantidad recibida por el trabajo.

Otras puertas y portadas de la catedral

Puerta Llana

De estilo neoclásico, del año 1800. Es la única puerta de entrada a la catedral que está a ras de suelo, sin escalones, de ahí su nombre. Por esta puerta acostumbran a salir las procesiones.

Portada de Santa Catalina

De estilo gótico tardío. Sus arquivoltas están labradas con motivos vegetales de hojarasca y follaje. El pilar que hace de mainel está muy trabajado en sus caras laterales, con castillos y leones. En su interior presenta dos secciones. La más alta está ornamentada con una serie de estatuas con doseletes.

Puerta de la Presentación

De tiempos del cardenal Tavera; de rica talla y miniaturas de imaginería elaboradas en buena piedra muy blanca.

Torre

En origen, el proyecto fue levantar dos torres, una a cada lado de la fachada occidental, pero sólo llegó a elevarse una, la de la esquina noroeste, mientras que de la opuesta sólo se levantaron los cimientos, siendo éste el lugar donde más tarde se construiría la capilla mozárabe.

La torre fue trazada y construida por Alvar Martínez; es gótica, con alguna influencia mudéjar. Tras una elevada base de planta cuadrada se superponen cuatro cuerpos siendo el quinto de menor altura. Hasta este cuerpo es la obra del maestro Martínez. Entre el primer cuerpo y el segundo se desarrolla horizontalmente un friso de mármol negro donde se ven realzados en mármol blanco los escudos del arzobispo Juan Martínez de Contreras, cuyo mandato fue desde 1422 hasta 1438. En esa fecha de 1422 debió terminarse la obra de Martínez que no dejó trazas ni dibujos para continuar la coronación. El remate de la torre con el cuerpo octogonal fue obra del arquitecto Hanequin de Bruselas que llegó para trabajar en esta catedral junto con un grupo de grandes figuras: Egas Cueman, Enrique Egas y Juan Guas entre otros. El cuerpo octogonal está acompañado de pináculos y arbotantes y se remata con una flecha que soporta tres coronas imitando una tiara.

Interior de la catedral

Capilla Mayor

La capilla mayor de la catedral acumula una gran riqueza en obras de arte, empezando por la propia arquitectura del recinto. En su origen estaba separada en dos partes con dos bóvedas independientes. La bóveda poligonal pertenecía a la capilla de los Reyes Viejos que quedaba algo separada. Con esta división, el presbiterio resultaba algo estrecho y no muy propio de semejante catedral. El cardenal Cisneros tuvo muy claro reconstruir esta parte de la catedral y tras algunas situaciones de enfrentamiento con el Cabildo, consiguió el consentimiento para demoler la dicha capilla de los Reyes Viejos, hacer el presbiterio más amplio y dar espacio suficiente para el gran retablo gótico que él mismo había encargado.

También en su origen, la capilla estaba cerrada lateralmente por dos magníficas "rejas" de piedra, que eran como enormes cancelas. La parte correspondiente al Evangelio fue destruida al hacer el mausoleo del cardenal Mendoza. Queda la parte correspondiente a la Epístola y por ella puede deducirse que se trataba de un gran trabajo. Algunos críticos de arte [4]aseguran que esta reja pétrea es de lo más bello de la catedral. Es posible que se terminara de hacer en tiempos del arzobispo Pedro de Luna cuyas armas y blasones policromados de Castilla y León figuran en esta obra. Está copiosamente decorada de estatuaria y rematada por un coro de ángeles que parecen ir volando. En armonía con esta obra de piedra calada se construyeron los dos pilares que dan paso al interior de la capilla. En el pilar de la izquierda puede verse la estatua del famoso pastor que (según la leyenda) dio información en la batalla de las Navas de Tolosa; el pilar contrario se llama del Alfaquí por la estatua de este personaje Abu Walid quien llevó al rey Alfonso VI un mensaje de tolerancia (véase la sección La catedral de Alfonso VI).

Todo el presbiterio está labrado y cincelado con figuras de todos los tamaños y figuras mitológicas. En la parte poligonal a uno y otro lado se encuentran los sepulcros bien decorados y con estatuas yacentes de Alfonso VII y doña Berenguela, Sancho III de Castilla el Deseado y Sancho IV el Bravo. Las imágenes de los reyes están ejecutadas en madera labrada por Copín de Holanda y policromada por Francisco de Amberes.

Capilla del Sepulcro

Debajo del altar mayor está la capilla del Sepulcro a manera de cripta. Se accede a ella por fuera del presbiterio y a través de una puerta enrejada que conduce a las escaleras de bajada. Es una capilla abovedada que contiene tres altares. El del centro está dedicado al Santo Entierro y tiene un hermoso grupo escultórico de Copín de Holanda. El de la derecha tiene importantes pinturas de Luis Medina y Francisco Ricci. El altar de la izquierda está dedicado a san Julián y presenta una talla de este arzobispo más dos tablas italianas con el tema de san Pedro y san Pablo.

Retablo

Es un retablo gótico florido, una de las últimas manifestaciones de este arte que desaparecía para dar paso al Renacimiento. Fue encargado por el cardenal Cisneros; la obra se terminó en 1504. Trabajaron en él los imagineros Copín de Holanda, Sebastián de Almonacid y Felipe Vigarny; hicieron la labor de dorado, estofado y policromía los pintores Francisco de Amberes y Juan de Borgoña; el entallador y autor de las múltiples filigranas fue el artista Peti Joan.

El retablo cuenta con una importante estatuaria y con una magnífica y delicada filigrana de pilarcillos, agujas, doseletes, chambranas, todo obra de Peti Jean. Consta de sotobanco y predela; cinco calles, la del centro más ancha, y cinco pisos cuya línea de separación no es horizontal sino escalonada. Los temas de la calle central de abajo a arriba son: Figura sedente de la Virgen con el Niño chapada en plata (en la predela). Sobre ella está el sagrario, una custodia gótica tallada en madera. Encima el tema de la Natividad y más arriba la Ascensión. Culmina con un monumental Calvario. En las otras calles se distribuyen los temas de la vida y pasión de Jesús.

Sepulcro del cardenal Mendoza

El sepulcro del Cardenal Mendoza se ubicó en la Catedral como él mismo había manifestado en 1398, si bien el Cabildo se opuso en un primer momento a que fuera en el Presbiterio, pues ese espacio debía conservarse para la posición privilegiada de los monarcas. Sin embargo, al final hubo de cambiarse la estructura del coro y mover enterramientos reales para acomodar el sepulcro según dictamen final del Cabildo, reforzado por la intervención personal en favor del Cardenal de los Reyes Católicos y el inestimable hacer de los que Isabel la Católica llamaba los tres bellos pecados del cardenal (sus hijos). Su propia muerte, el 11 de enero de 1495 en Guadalajara, estuvo rodeada de un halo de santidad por asegurar los presentes haber visto una cruz blanca destellar al tiempo del óbito.

Fue el primer sepulcro castellano renacentista. Consiste en una estructura de arco abierto, central, y dos más pequeños, labrado en dos frentes y en el que se puede ver el enterramiento tanto desde dentro como desde fuera, siguiendo un modelo de arco triunfal tipo romano que escandalizó en su época a los que asistieron a su construcción, tanto por su espectacular forma como por abandonar el estilo gótico que hasta ese momento se consideraba adecuado. La autoría de la obra no está clara, atribuyéndose al florentino Jacopo d'Antonio Sansovino que más tarde trabajó en la corte portuguesa con estilo similar.

El impacto sobre otras obras posteriores fue enorme: los sepulcros de Fadrique de Portugal, Pedro López de Ayala o Fernando Arce, entre otros, fueron imitación parcial de este nuevo modelo.

El coro

El coro en una catedral es el lugar de alabanza.

El coro de esta catedral de Toledo está situado en la nave central, frente al presbiterio y separado de éste por la nave del crucero. Longitudinalmente abarca el espacio de dos tramos. Lo más destacable es la sillería alta, realizada por los grandes artistas Felipe de Borgoña (o Vigarny) y el castellano Alonso Berruguete. La sillería baja es obra más antigua, de Rodrigo Alemán. Dentro del coro se encuentran otras obras de arte muy importantes además de los dos magníficos órganos musicales.

Las capillas interiores. Generalidades

Las capillas mayores y menores concebidas en el proyecto de Rodrigo Ximénez de Rada rodeaban en sus orígenes la cabecera de la catedral. De ellas, algunas desaparecieron y otras se ampliaron o reordenaron. De las menores sólo permanecen las capillas de Santa Ana y San Gil. De las mayores, se conservan con elementos de la primera época las de San Juan Bautista y Santa Leocadia. Alteradas sólo en su ornamentación permanecen la capilla de Reyes Viejos y la de Santa Lucía.

Modificadas o desaparecidas quedaron el resto, aunque en algunas se puede reconocer la embocadura: seis capillas pequeñas de la girola dieron paso en los siglos XIV y XV a las capillas funerarias de San Ildefonso y Santiago; la del Cristo de la Columna (también llamada de San Bartolomé) se transformó a principios del siglo XVII para dar paso a la del Cristo de los Estudiantes (o Cristo de las Tapaderas); la de Santa Bárbara, la de San Nicolás, la de Santa Isabel y la de la Santísima Trinidad se integraron en otras estructuras aunque algunos detalles permiten reconocer su anterior existencia.

Después de las distintas actuaciones se encuentran las mencionadas Capilla de los Reyes Viejos, San Juan Bautista, Santa Leocadia y Santa Lucía, además de la de San Eugenio, la de San Blas -incorporada al claustro-, la de San Pedro y la de los Reyes Nuevos.

En las distintas remodelaciones y obras, casi siempre se siguió el criterio de avanzar desde la cabecera de la catedral hacia el muro, y eso explica bien el trazado actual, a veces caótico, con respecto a los primeros diseños. De la capilla de los Reyes Viejos se desconoce su primera denominación. La actual tiene su origen en 1498 cuando el cardenal Cisneros quiso trasladar desde la capilla mayor los enterramientos reales, cosa que finalmente no se hizo. En el siglo XIII sirvió como funeraria para albergar los restos mortales del arzobispo González Díaz Palomeque. La capilla de Santa Lucía constituye uno de los pocos espacios donde se pueden apreciar restos de la antigua mezquita y, en concreto, una columna y su capitel.

La capilla de San Eugenio (llamada también de San Pedro el Viejo o del Corpus Christi), se encuentra en el costado sur, y mantiene todo el estilo arquitectónico del siglo XIII a diferencia del resto. La de San Pedro es la más grande y cumple las funciones de capilla parroquial. Es de cabecera heptagonal, con dos líneas con bóvedas de terceletes y su destino, al ser construida al inicio del siglo XV, fue servir de capilla funeraria al arzobispo Sancho de Rojas.

Capilla Mozárabe

La Capilla Mozárabe está ubicada en el ángulo suroeste del templo, alojada en el interior del arranque de una torre que nunca se construyó. El nombre original de la misma, dado por el Cardenal Cisneros, fue Capilla del Corphus Christi en el año 1500 y su destino desde los inicios era el mantenimiento del rito hispano-mozárabe. Se han dado numerosas explicaciones a la voluntad de Cisneros de que se recuperase una tradición en decadencia ya en aquellos momentos. La más plausible es el deseo del cardenal de conciliar en la catedral distintos sentimientos religiosos que aún se mantenían y por los que él sentía especial aprecio. Había que tener en cuenta que, ya el 20 de marzo de 1101, Alfonso VI había dado a los mozárabes de Toledo un privilegio en los tributos y en 1371, Enrique II lo confirmó. Ello explica el interés de Cisneros en que se recuperasen los códices, breviarios y misales, se restaurasen en la medida que ello fuera posible y se volviesen a publicar en nuevas ediciones. Refuerza la tesis la elevada suma que debió pagar al Cabildo catedralicio para unir la antigua Sala Capitular y otra capilla menor y realizar la obra (3800 florines de oro). Sea como fuere, la capilla celebró misa bajo el rito recuperado desde sus inicios y el número y frecuencia de los asistentes fue muy amplio.

Al terminarse, la capilla mozárabe quedó como una planta cuadrada bajo una cúpula octogonal, posiblemente con un artesonado de estilo mozárabe que se perdió en el tiempo (bien por un incendio hacia 1620, bien por alguna de las muchas remodelaciones que sufrió después). La actual cúpula es del siglo XVII, obra del hijo deEl Greco, Jorge Manuel Theotocópuli que la diseñó con ocho paños más linterna. En el interior, dispuso Cisneros que Juan de Borgoña, a imitación de las pinturas sobre las conquistas de los Reyes Católicos, recogiera en su interior pinturas que destacasen la conquista de Orán.

La reja gótica que da paso al interior es de Juan Francés (1524); tiene entre otros elementos de ornamentación los escudos de Cisneros. En el altar puede verse una una Purísima de mosaico del siglo XVIII. Se cuenta que fue traída desde Roma y que el buque naufragó quedando la imagen durante algún tiempo en el fondo del mar. El crucifijo está hecho de una pieza, tallado en raíz de hinojo mexicano. Otra reja gótica, obra del toledano Julio Pascual separa el coro del resto de la estancia. La bóveda de la capilla es extraordinariamente bella.

La Misa en rito hispano-mozárabe había tenido su origen en los primeros cristianos de la península y era llamada en sus inicios como rito hispanorromano, también durante la etapa visigoda. La unificación de los distintos ritos por el Papa Gregorio VII no evitó que en Toledo se mantuviera un rito propio, (a la postre llamado hispano-mozárabe) que tomaba su razón de ser en el viejo hispanorromano. De hecho, la desaparición del rito en su zona más extensa, Andalucía, dejó a Toledo como único lugar donde se practicaba el culto reducido a seis parroquias, aunque de hecho sólo cuatro lo mantuvieran.

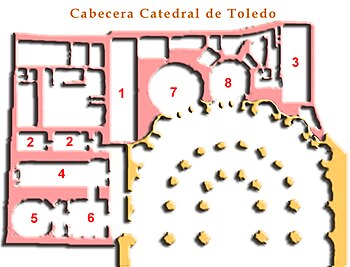

Capilla de los Reyes Nuevos

(Ver nº 1 en el plano). Se llama así en referencia al nuevo linaje de los Trastámara. La actual capilla está situada entre el lado norte de la de Santiago y la de Santa Leocadia, en la cabecera, en el lado norte. Tiene un acceso raro y difícil solucionado por el gran arquitecto Alonso de Covarrubias. Antes de ser trasladada a este espacio se llamaba Capilla Real y se encontraba a los pies de la catedral, en la nave lateral del lado norte (lado del Evangelio), apropiándose el último tramo, por lo que cortaba e impedía el paso por el final de esta nave. El Cabildo quiso cambiar el lugar de esta capilla para despejar la nave y el arzobispo Alfonso de Fonseca y Acevedo pidió el permiso correspondiente al emperador. Pero lo difícil era buscar un sitio idóneo, lo cual por fin se solucionó gracias al ingenio y habilidad de su arquitecto.

- Descripción

Más que una capilla puede considerarse como una pequeña iglesia, de una nave con dos tramos y un ábside poligonal, más una sacristía y un vestíbulo de entrada, solución original de Covarrubias. Se construyó entre 1531 y 1534. Es la primera gran obra de Covarrubias en Toledo.

Los dos tramos de la nave tienen bóveda de crucería gótica pero toda la ornamentación y labra de los sepulcros son renacentistas. Están separados por la reja de Domingo de Céspedes. El primer tramo forma el cuerpo de la pequeña iglesia con algunos altares y en el segundo tramo es donde se encuentran los enterramientos reales trasladados y metidos en arcosolios renacentistas, obra de Covarrubias. En un costado se encuentran Enrique II y su esposa Juana Manuel y frente a ellos y en lucillos, Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster. También está la estatua orante de Juan II cuyo enterramiento se encuentra en la Cartuja de Miraflores de Burgos.

Tras el arco que da acceso al presbiterio se encuentran dos altares pequeños, obra neoclásica. El altar mayor es de Mateo Medina; tiene una pintura de Maella con el tema de la Descensión, enmarcada por dos columnas corintias. A ambos lados de este altar están los enterramientos con las respectivas estatuas orantes de Juan I y su esposa Leonor de Aragón.

Como recuerdo histórico se conserva en esta capilla el arnés del alférez Duarte de Almeida que luchó en la batalla de Toro (donde perdió los dos brazos siendo hecho prisionero por las tropas de los Reyes Católicos en 1476).

Capillas del muro sur

Capilla de la Epifanía: Se encuentra a continuación de la capilla Mozárabe. La pintura del retablo, atribuida a Juan de Borgoña, sobre el tema de la Adoración de los Reyes Magos da el nombre a esta capilla. Fue fundada por Luis Daza (muerto en 1504) que fue capellán mayor de Enrique IV. Tiene una buena reja que la cierra, del estilo empleado por el rejero Juan Francés. Puede verse como figura del donante el retrato del capellán, en la predela del retablo. En un lateral de esta capilla se encuentra su sepulcro, en arcosolio gótico.

Capilla de la Concepción: Se accede a ella por una reja de bastante valor artístico, que lleva incorporado el escudo de la familia Salcedo, pues la capilla fue fundada en 1502 por Juan de Salcedo, protonotario apostólico y canónigo toledano. En su retablo se ven pinturas de Francisco de Amberes y en el lateral izquierdo el sepulcro del fundador.

Capilla de San Martín: También se cierra con una buena reja, firmada por Juan Francés con la siguiente leyenda:

«Juan Francés, maestro mayor de las rejas»

Tiene un buen retablo donde se cree que trabajaron los maestros Juan de Borgoña y Francisco de Amberes. Está dividido en tres calles y cinco tramos. La tabla central representa al titular san Martín, obispo de Tours y se cree que trabajó en ella Andrés Florentino. En los laterales se encuentran los sepulcros con bultos yacentes bajo arcosolios de los canónigos Tomás González de Villanueva y Juan López de León.

Capilla de San Eugenio: Tiene la particularidad de conservar la arquitectura originaria del siglo XIII. Se cierra con una reja muy parecida a las otras firmadas por Juan Francés. En el retablo está la imagen del santo titular, arzobispo de Toledo, obra de Copin de Holanda. Esta capilla guarda una pieza singular por su fecha y por su arte. Es el sepulcro del caballero Alguacil de Toledo llamado Fernán Gudiel, muerto en 1278. Se trata de una obra mudéjar, sin arquitectura ni escultura, simplemente con decoración de yesería en que predominan las alharacas (o temas geométricos). El arcosolio está delimitado por dos columnas dobles que sobresalen del friso superior o cornisa adornada con mocárabes. Limitando esta cornisa hay una inscripción en lengua y caracteres árabes que dice de manera repetitiva:

«A la madre de Dios. A la Virgen María»

El otro enterramiento es del canónigo y obispo Fernando del Castillo, muerto en 1521, obra singular de Alonso de Covarrubias.

Capillas de la girola

Las capillas originales eran pequeñas y estaban dispuestas alternando el tamaño, según era marcado por las bóvedas. Con el tiempo se hicieron reformas que cambiaron por completo la colocación y medida de algunas de ellas.

Las capillas originales

Capilla de Santa Lucía: también llamada de san José. Se conserva su arquitectura primitiva del siglo XIII. Se guardan algunos cuadros y epitafios.

Capilla de los Reyes Viejos: la anterior capilla de esta denominación, fundada por Sancho IV, se encontraba en la parte alta del presbiterio, donde están respetados los sepulcros de los reyes. El cardenal Cisneros la desmontó y la mandó llevar al lugar que ocupa ahora. Se cierra con una buena reja de Domingo de Céspedes, [5]La capilla consta de tres interesantes retablos; el del medio tiene once buenas tablas hispano-flamencas y una reliquia de la Santa Faz (o Santo Rostro), regalo del papa Inocencio X, que el rey Felipe IV mandó colocar aquí.

Capilla de Santa Ana, con buena verja plateresca y el enterramiento de su fundador Juan de Mariana. Es de las más pequeñas.

Capilla de San Juan Bautista: Cerrada por una reja gótica. Su fundador fue el arcediano de Niebla y canónigo de Toledo Fernando Díaz de Toledo. En el recinto se conserva un relicario con un valioso cristo de marfil. La capilla tiene sacristía, cuyo espacio correspondía a lo que fue capilla de San Brito o San Bricio.

Capilla de San Gil: Considerada como una pequeña joya. Es muy pequeña. Su fundador fue Miguel Díaz, canónigo y notario apostólico, un hombre de gustos refinados en cuanto a arte se refiere y que mandó pintar todo el interior con decoración al estilo pompeyano, la moda que por entonces se estilaba en el Monasterio de El Escorial. La reja es también un ejemplar de buen gusto. Tiene en su interior un pequeño retablo de distintos mármoles.

Espacios de la Sala Capitular

A continuación vienen tres espacios pertenecientes a la Sala Capitular (ver nº 3 del plano). El primero (una antigua y pequeña capilla) es una especie de vestíbulo por el que se accede al segundo que es la Antesala Capitular, con un artesonado de lacería que lleva como remate un friso plateresco. La puerta de acceso a la Sala Capitular es también mezcla de mudéjar y plateresco, obra de Bernardino Bonifacio de Tovar, realizada en 1510. Este vestíbulo está amueblado con buenos roperos realizados por Gregorio Pardo.

Sala Capitular: Desde la pieza que hace las veces de antesala se accede a través de una puerta bellísima con decoración mudéjar en el llamado estilo Cisneros. La sala capitular fue mandada construir adherida al ábside por su lado sur, por el cardenal Cisneros, sobre el año 1504. Las trazas le fueron encomendadas al arquitecto Enrique Egas.

Es una habitación rectangular con muros planos, cuya techumbre se cubre con un buen artesonado mudéjar-plateresco, obra de Diego López y Francisco de Lara que realizaron entre 1508 y 1510. El friso (llamado también alicer) lleva ornamentación plateresca muy rica. Toda la sala está recorrida por un banco de madera que hace la función de sitiales para los prelados, salvo la silla arzobispal que se encuentra al fondo en el centro del muro; fue labrada por Copin de Holanda y terminada en 1514. Sobre los sitiales, en dos filas y recorriendo los muros se hallan todos los retratos de los arzobispos desde San Eugenio hasta el último. El autor de los retratos desde San Eugenio hasta Cisneros fue Juan de Borgoña. El de Sandoval y Rojas es obra de Tristán; el de Moscoso, de Ricci; el de Iguanzo, de Vicente López.

Entre la galería de retratos y el friso del artesonado los muros se muestran con pinturas al fresco. Constituyen uno de los grandes conjuntos de la pintura mural española. Las columnas pintadas dividen los paneles donde se representan escenas de la vida de la Virgen y de la Pasión de Cristo. Es obra excepcional de Juan de Borgoña.

Capilla de San Ildefonso (Ver nº 8 en el plano): Se encuentra situada en el eje de la girola y es frontera al Transparente. Está consagrada bajo la advocación de san Ildefonso. Su construcción data de finales del siglo XIV, por expreso deseo del cardenal Gil Carrillo de Albornoz, (como capilla funeraria para él y su familia) [6] que no la vio terminada. El cardenal Albornoz [7]murió en Viterbo (Italia) en 1364 (o 67) y su cadáver fue trasladado a Toledo tres años después, fecha en que se hizo su sepulcro que se muestra exento en el centro de esta capilla.

La capilla ocupó el espacio de tres capillas antiguas, una central de tamaño grande[8] y dos colaterales de las pequeñas. Es de planta octogonal, siendo de las primeras en que se impone el modelo de ochavo para capillas funerarias.

En el arco central de la entrada se encuentra una pintura con el retrato de Esteban Illán, personaje que proclamó a Alfonso VIII como rey de Castilla y lo hizo desde lo alto de la torre de San Román.[9]la capilla cuenta con tres estilos de distintas épocas: gótico en los arcos, bóvedas y algún sepulcro; plateresco en el sepulcro del obispo de Ávila; neoclásico en el retablo central. Este retablo es del siglo XVIII realizado en mármol, jaspe y bronce. Fue diseñado por Ventura Rodríguez; el gran relieve del centro con el tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso, realizado en mármol, es obra de Manuel Francisco Álvarez. Se llevó a cabo en tiempos del cardenal Lorenzana.

- Los sepulcros

El sepulcro del cardenal Gil Carrillo de Albornoz se encuentra exento en el centro de la capilla, con decoración gótica de arquillos y figuras de plorantes en los cuatro frontales. A la derecha del retablo se encuentra el sepulcro del obispo de Ávila Alonso Carrillo de Albornoz fallecido en 1514. Es obra de Vasco de la Zarza, escultor renacentista castellano. Se considera la mejor obra de la capilla. Los restantes sepulcros son también enterramientos de la familia Albornoz.

Capilla de Santiago (Ver nº 7 en el plano): Llamada también capilla de Álvaro de Luna por ser este personaje histórico quien la mandó construir y quien la fundó como lugar de enterramiento para él y su familia. Es de las más grandes de la girola pues ocupa el espacio de tres de las antiguas, una grande y dos pequeñas; es de planta ochavada y estilo flamígero muy depurado y selecto, de los mejores ejemplos que se dan en España.[10] El estilo flamígero llegó a España desde la Europa septentrional en época ya tardía y desapareció muy pronto siendo sustituido por el gótico isabelino en España y por el manuelino en Portugal.</ref>. Este estilo se ve reflejado en los arcos de entrada con sus tracerías caladas y en la claraboya de los arcos ciegos del interior, más los gabletes, cairelados (festón calado y colgante) y nervios que desde el suelo cruzan la bóveda formando una estrella. Sin embargo en el exterior los rasgos son austeros, totalmente hispánicos. Frente a la piedra blanca y agradable del interior, aquí se utiliza el granito y la cúpula se remata como un castillo almenado y con garitones.

- Historia

En 1435 el Condestable Álvaro de Luna[11] estaba en pleno apogeo de poder político. Quiso tener en la catedral primada su propia capilla funeraria para su enterramiento y el de su familia y a tal efecto compró la anterior capilla de Santo Tomás Canturiense (o de Canterbury) que había sido mandada edificar en el siglo XII por la reina Leonor Plantagenet, siendo ésta la primera dedicada a este santo fuera de Inglaterra. Se sabe que Álvaro de Luna mandó realizar su sepulcro en vida para lo cual fue elaborado un bulto redondo de su persona que consistió en un artilugio algo extraño pues el bronce se levantaba y se ponía de rodillas mediante un mecanismo especial en el momento en que empezaba la misa. Cuando murió, la capilla estaba todavía en obras así que su terminación corrió a cargo de su esposa Juana de Pimentel y más tarde de su hija María de Luna que fue quien mandó esculpir los sarcófagos de sus padres en 1498, probable fecha de la terminación de la capilla. La construcción la llevó a cabo el gran equipo de Hanequin de Bruselas.

- Retablo

Es gótico, obra de Pedro de Gumiel con 14 tablas pintadas por Sancho de Zamora; fue contratado por María de Luna en 1488. En el centro se encuentra la estatua de Santiago, obra de Juan de Segovia. En el centro de la predela está representada la escena del Planto ante Cristo muerto y a sus costados están el Condestable y su esposa como donantes acompañados por San Francisco y San Antonio.

- Enterramientos

Los dos sepulcros exentos que están en el centro de la capilla corresponden al Condestable Álvaro de Luna y a su esposa Juana de Pimentel. Los bultos yacentes son esculturas hispano-flamencas de Pablo Ortiz. Las figuras orantes de las esquinas son de mucha calidad; en la del Condestable son caballeros de Santiago y en la de su esposa son frailes franciscanos.

En los arcosolios están los enterramientos de Juan de Luna (hijo del Condestable), Álvaro de Luna (padre del Condestable), el arzobispo Juan de Cerezuela (hermano del Condestable) y arzobispo Pedro de Luna (tío del Condestable). En época presente este mausoleo pertenece a los duques del Infantado que tienen debajo de la capilla su propia cripta funeraria.

Capilla de Santa Leocadia. Muestra una celosía de piedra flamígera. Sirve como capilla funeraria para el canónigo Juan Ruiz Ribera que mandó restaurarla en 1536. Sus restos están en una urna cineraria ubicada dentro de una hornacina. En la pared frontera está enterrado su tío Juan Ruiz el Viejo. En el retablo está la imagen titular de Santa Leocadia, lienzo del siglo XVIII pintado por Ramón Seyro (discípulo de Mariano Salvador Maella, enmarcado en mármoles blancos y negros.

Capilla del Cristo de la Columna. Es un espacio muy reducido. Lo más significativo es el retablo atribuido a Copin de Holanda, donde se muestran buenas tallas de Cristo atado a la columna entre San Pedro y San Juan, en actitud de orar.

Capillas del muro norte

Capilla de San Pedro. Está situada entre la puerta del Reloj y la de Santa Catalina (que conduce al claustro). Su fundador fue Sancho de Rojas que tiene en este lugar su enterramiento. Más que una capilla es una pequeña iglesia que hace las veces de parroquia. Se accede por una reja limitada por una portada gótica con arquivoltas decoradas con temas vegetales y heráldicos en que se repite el escudo de los Rojas que lleva 5 estrellas; esta entrada está sobre una pared con pinturas al fresco atribuidas a Pedro Berruguete o a Íñigo Comontes. Sobre el vértice de la última arquivolta está el busto del arzobispo y a derecha e izquierda, los bultos pequeñitos de las 14 dignidades mitradas del cabildo. En el centro y sobre la estatuilla del arzobispo hay otra imagen gótica de San Pedro en Cátedra.

Capilla de la Piedad. Fundada por el canónigo tesorero Alfonso Martínez para su enterramiento. El altar está dedicado a Santa Teresa cuya imagen se atribuye a Pedro de Mena o a su taller.

Capilla de la pila bautismal. Lo más notable es la reja de acceso, de Domingo de Céspedes. La pila de bautismo es una buena pieza hecha en bronce, muy decorada con elementos gótico-renacentistas.

Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Tiene una buena reja de acceso. Está consagrada a la Virgen de la Antigua cuya imagen se ha venido venerando desde siempre con la creencia de que era anterior a llegada de los árabes.

Capilla de Doña Teresa de Haro. También conocida como del Cristo de las Cucharas en referencia a los cucharones del blasón de la familia López de Padilla. Fundada por Teresa, mujer del mariscal Diego López de Padilla.

Unidad compositiva de espacios herrerianos

Se trata del conjunto arquitectónico comprendido por los espacios de la Sacristía (más vestuario y otras dependencias), patio y casa del Tesorero, capilla del Sagrario y capilla del Ochavo o Relicario, situado en el lado norte de la catedral. [12]

Sacristía

(Ver nº 4 en el plano). La sacristía es un espacio de grandes proporciones que cuenta además con otras piezas contiguas: antesacristía, vestuario y colección de indumentaria. La antesacristía tiene planta rectangular. Es una estancia decorada con grandes pinturas de los artistas italianizantes Vicente Carducho y Eugenio Caxés, más Francisco Ricci y Lucas Jordán.

Las trazas de la sacristía fueron de Francisco Vergara el Mayor y Juan Bautista Monegro, en estilo herreriano. La bóveda de cañón con lunetos está fastuosamente decorada con las pinturas del napolitano Lucas Jordán. El tema principal es la Imposición de la Casulla a San Ildefonso, tema que se encuentra repetido en toda la catedral tanto en pinturas como en escultura. En las paredes están expuestos una gran variedad de lienzos enmarcados con todo lujo, que forman una auténtica pinacoteca de gran valor. Los más apreciados son los 15 del Greco (con un apostolado completo), sobre todo El Expolio que está como retablo del altar del fondo, enmarcado en mármoles y dos columnas corintias. Los demás cuadros pertenecen a los artistas Orrente, Pantoja, Juan de Borgoña, Tristán, Van Dick, Goya, Bassano el Mozo y alguno más. Además de las pinturas se encuentran en la sacristía una serie de objetos valiosos encabezados por la Biblia Rica de San Luis rey de Francia que data de 1250, con 750 miniaturas a toda plana y 5.000 repartidas en las páginas manuscritas de los tres tomos. Fue una adquisición de Alfonso X.

En el cuarto siguiente se encuentra el vestuario (ver nº 2 en el plano) cuyo techo está pintado por Claudio Coello y José Donoso. En este espacio se guardan unas buenas pinturas de Tiziano que retrató al papa Paulo III, Velázquez que retrató al cardenal Gaspar de Borja, Giovanni Bellini con el tema del Entierro de Cristo. Hay otra serie de lienzos de grandes artistas cuyo conjunto llega a constituir un auténtico museo.

En otro espacio se encuentra la colección de indumentaria que cuenta con un buen número de piezas valiosas. Hay un total de 70 ternos; capas pluviales de los siglos XVI y XVII, algunas bordadas por el padre de Alonso de Covarrubias que tenía este oficio. Es especial la capa del arzobispo Sancho de Aragón, hijo de Jaime I, bordada con emblemas heráldicos. Otro buen ejemplar es la capa del cardenal Gil de Albornoz con bordado gótico de escenas de la Biblia y santos, principalmente ingleses. Se conserva el capillo y una banda bordada de la gran capa que llevó Carlos I en su coronación en Aquisgrán.

Hay un estandarte árabe ganado en la batalla del Salado. La colección de tapices pasa de los 70 ejemplares. Muchos son cartones de Rubens, regalo que hizo el arzobispo Fernández Portocorracero, que los encargó ex profeso para la catedral. Algunos son expuestos en los muros de la catedral durante los días de la festividad del Corpus Christi.

Capilla de la Virgen del Sagrario

(Ver nº 6 del plano). Junto con la capilla siguiente llamada del Ochavo, constituyen el mejor ejemplo de edificaciones herrerianas de esta catedral. La grandeza de su nueva estructura y ornamentación de severo estilo herreriano del siglo XVI (finales) se debe al cardenal Bernardo de Rojas y Sandoval. Las obras fueron iniciadas por Nicolás de Vergara el Mozo y se terminaron hacia 1616. Participaron Juan Bautista Monegro y Jorge Manuel Theotocópuli (hijo del pintor).

La capilla está bajo la advocación de la Virgen del Sagrario, una talla románica que fue recubierta de plata en el siglo XIII y vestida después con un manto cuajado de perlas. Esta imagen era conocida desde siempre con el nombre de Santa María. Tenía en su haber una tradicional leyenda en la que se cuenta que perteneció a los Apóstoles y que fue traída a Toledo por San Eugenio. También entra dentro de la leyenda el hecho de que fuera ocultada en época de los musulmanes y restituida después por el rey Alfonso VI.

Los muros están revestidos de mármoles y su gran cúpula se apoya sobre pechinas. En el muro norte está el altar con la imagen de la Virgen y en uno de los laterales, el sepulcro del cardenal Sandoval y Rojas.

Capilla del Ochavo

(Ver nº 5 del plano). Desde la capilla del Sagrario se accede a esta otra por dos puertas que flanquean el altar. Se llama también capilla del Relicario por las muchas reliquias que en ella se guardan. La planta es ochavada. La capilla está rematada por una cúpula con linterna que descansa sobre un tambor, obra de Jorge Manuel Theotocópuli. Las paredes están decoradas con mármoles y la cúpula con pinturas en las que trabajaron Francisco Ricci y Juan Carreño. En los retablos adosados a los muros se guardan los relicarios, algunos muy interesantes desde el punto de vista artístico e histórico. [13]Se guarda como tradicional reliquia un trozo del velo de Santa Leocadia (la virgen toledana hispano-romana) que según la leyenda fue cortado por san Ildefonso a la Santa cuando ésta se apareció en el año 666. También se cuenta que Recesvinto prestó su cuchillo al santo para realizar esta partición. El cuchillo también se conserva como reliquia.

Vidrieras

Los vitrales o vidrieras constituyen una obra de arte muy hermosa e importante. Esta catedral de Toledo es uno de los edificios castellanos que más vidrieras medievales ha conservado. Su realización va desde el siglo XIV al XVII, más las restauraciones del XVIII, con una evolución propia del transcurrir de los años y los cambios de estilo.

Las vidrieras más antiguas y también las más apreciadas por su belleza son las del rosetón del crucero (sobre la puerta del Reloj) y algunas de la girola, aunque éstas tienen un colorido más apagado. Después están las de la capilla mayor y las del brazo norte del crucero por el lado este que presentan unas enormes figuras de santos y apóstoles.

Muchas de las vidrieras del siglo XV aparecen documentadas. Se sabe que en las de la capilla mayor y algunas del crucero trabajó el vidriero Jacobo Dolfin y su criado Luis y en las del crucero meridional y algunos ventanales de la nave mayor por el lado de la epístola, los maestros Pedro Bonifacio, Cristóbal, y el monje alemán Pedro. Más tarde aparece la participación local del toledano maestro Enrique.

Las vidrieras pertenecientes al siglo XVI están confeccionadas con dibujos renacentistas. En ellas trabajan maestros reconocidos como Vasco de Troya (en 1502), Juan de Cuesta (en 1506) y Alejo Ximénez (en 1509-1513) que fabrica las de las naves laterales y las de la fachada oeste. Las vidrieras del rosetón y puerta de los Leones son obra de Nicolás de Vergara el Mozo.

A comienzos del siglo XVIII se siguen haciendo vidrieras para restaurar las que se habían estropeado. El artista Francisco Sánchez Martínez (uno de los últimos vidrieros de la catedral) fue uno de los buenos restauradores, aunque ya no se producen innovaciones y los modelos se repiten. Durante los años de Guerra Civil Española las vidrieras sufrieron mucho deterioro pero en los últimos años del siglo XX se hizo una gran labor de restauración y recuperación dando al conjunto su brillantez de otros tiempos.

El transparente

Se pueden ver fotos aquí [1]

Se llama transparente en la catedral de Toledo a una obra escultórica realizada entre 1729 y 1732 por el gran escultor del barroco Narciso Tomé (ayudado por sus hijos), nombrado arquitecto suplente en 1721 en esta catedral. Se encuentra en el muro absidal, en el trasaltar mayor. La obra es de estilo barroco y churrigueresco. Se realizó en tiempos del arzobispo Diego de Astorga y Céspedes que tuvo su mandato entre los años 1720-1734. En el ángulo inferior de la derecha puede verse una inscripción grabada en latín donde se da a conocer al autor. Traducido al castellano es como sigue:

«Narciso Tomé, Arquitecto Mayor de esta Santa Catedral Primada, delineó, esculpió y a la vez pintó por sí mismo toda esta obra compuesta y fabricada de mármoles, jaspe y bronce»

Se la considera obra maestra de este arquitecto-escultor. Todo el grupo escultórico es estimado como composición arquitectónica más que escultórica. Desde su fabricación fue considerada una obra de opiniones en que se dio una exaltación llevada a la exageración y más tarde se la combatió hasta el aborrecimiento. En la actualidad está contemplada con mucho respeto e interés internacional. Está hecho en mármoles traídos de Génova, jaspe y bronces. La idea de hacer este transparente rompiendo el muro absidal surgió con el fin de dar luz al sagrario que se encuentra justo a su espalda. Se abrió un óculo a través del hueco despejado en el muro. A su vez este óculo recibe la luz de los tragaluces hechos en la parte superior del ábside, de manera que el transparente queda iluminado al mismo tiempo que reparte la luz a través del óculo hacia el sagrario. Dicho óculo puede recordar al que talló Bernini sobre el altar de la Cátedra de San Pedro en Roma. Fue una técnica impuesta en el arte barroco.

La estructura está concebida a manera de retablo con dos cuerpos en altura unidos o separados por el óculo que es el símbolo del Sol con sus rayos acompañados de un séquito de angelitos dispuestos en múltiples posturas. A su alrededor se encuentran los cuatro arcángeles, más pasajes de Gedeón y profetas que llevan en sus manos las filacterias con el texto de sus adivinaciones.

El eje de todo el grupo está compuesto de abajo a arriba en primer lugar por la mesa de altar sobre la que se realza la estatua de la Virgen de la Buena Leche, a continuación el óculo transparente, más arriba la Sagrada Cena rematándose todo con el escudo catedralicio.

En el cuerpo inferior está colocada la hornacina de la Virgen de la Buena Leche, enmarcada por columnas decoradas ampliamente con ornamentación rococó. Se ven bellos relieves en bronce; Abigail ofrece a David pan y vino para aplacarle en su enfado con Naval; Archimelec entrega a David la espada de Goliat más el pan consagrado. El cuerpo superior está ocupado por la Última Cena cuyo tema tiene un significado eucarístico. Más arriba pueden verse las esculturas de la Fe, Esperanza y Caridad.

En los laterales del grupo están las imágenes de san Eugenio y santa Leocadia a la izquierda; san Ildefonso y santa Casilda a la derecha. La obra entera presenta movimientos de líneas como corresponde a lo más espectacular del barroco español.

La rejería renacentista en la catedral

En el siglo XVI se impone el estilo renacentista en las labores de rejería. Los balaustres, las pilastras, y la coronación o copete se trabajan con gran primor y fina orfebrería. El balaustre es el elemento principal que articula o divide las secciones y que a veces sirve como soporte de candelabros y tenebrarios. Primero se trabajaron en la forja y más tarde fueron labrados a torno. Las rejas renacentistas se dividen en dos o tres pisos que a su vez se dividen horizontalmente con ayuda de pilares y columnas más gruesas que se intercalan entre los balaustres más finos. Tienen casi siempre un remate con figuras mitológicas, con medallones, candelabros y crestería. Se creaban en hierro para después dorarlas o platearlas. Los maestros rejeros que dejaron su arte en esta catedral fueron: Domingo de Céspedes, Francisco de Villalpando, Juan Francés y Julio Pascual.

Tesoro Mayor de la catedral

El Tesoro está ubicado en lo que fue antigua capilla de San Juan, o del Quo Vadis, o de la Torre, que de las tres formas se llamó. Ocupa el espacio frontero a la capilla Mozárabe, en el lado norte, justo debajo de la torre. En realidad no fue una verdadera capilla nunca, sino que sirvió de sacristía a la capilla de los Reyes Nuevos antes de su traslado.[14]

Tiene una portada muy singular pues en un principio iba a ser la capilla funeraria del cardenal Tavera, por lo que se pueden ver en ella esculturas y alusiones tanto a la muerte como a la persona del cardenal. La portada fue diseñada por Alonso de Covarrubias. Consta de un arco de medio punto, cerrado, en el que se abre la puerta adintelada limitada por dos columnas muy adornadas. En el tímpano Covarrubias labró un busto de San Juan Bautista, dentro de un medallón o tondo[15]sujeto por ángeles tenantes; este santo era el patrón del cardenal Tavera. Sobre el arco hay una hornacina donde se encuentra el grupo escultórico de Quo Vadis sobre fondo de venera o concha, en alusión a la muerte (capilla funeraria), obra del escultor Olarte. El grupo está limitado por columnas abalaustradas de rica ornamentación. A ambos lados de la hornacina se ven los escudos del cardenal Tavera (que se vuelven a repetir en tamaño más pequeño en el espacio que hay entre la curva del arco de la entrada y el grupo de Quo Vadis, sostenidos por dos ángeles tenantes) y debajo de ellos, los escudos del canónigo López de Ayala que fue un gran mecenas de la catedral.

En el interior se muestran múltiples vitrinas que guardan el tesoro de la catedral que consiste en objetos litúrgicos, relicarios, báculos, ropas, etc. Hay dos buenas tallas, una de Juan Martínez Montañés y otra de Pedro de Mena. La pieza más valiosa e importante es la monumental custodia de Enrique de Arfe, obra de 1517-1524.[16]

La custodia

El objeto más importante que se guarda en la capilla del Tesoro es la gran custodia de Enrique de Arfe (encargo del cardenal Cisneros) que elaboró entre 1517 y 1524. Es de traza gótica arcaizante y de una gran belleza arquitectónica. En un principio se labró en plata pero a finales del siglo XVI el arzobispo Quiroga mandó que se dorase, para hacer juego con la custodia del altar mayor, que es de madera dorada.

El Cardenal Cisneros deseaba una custodia de mayor presencia e importancia que la de Isabel la Católica para que luciera en la procesión del Corpus Christi de Toledo, la más importante que se celebraba en Castilla. La custodia tardó siete años en elaborarse y su coste superó los quince millones de maravedíes, de los que Arce recibió, además de los 2.700 reales estipulados, un aguinaldo de 2.500 maravedíes que el cabildo catedralicio le entregó en la Navidad de 1523 impresionado por su trabajo.

Tiene planta hexagonal. Se va elevando en columnillas que están primorosamente ejecutadas, con adornos en pedrería y variadas figuritas de ángeles, santos, florones, campanitas y espigas. El conjunto se cierra en el último cuerpo donde está colocada una cruz del siglo XVI. La peana sobre la que se sustenta es barroca del siglo XVIII.

En Toledo se tiene por costumbre desde el año 1595 sacar esta custodia en la procesión del Corpus Christi, sobre una carroza fabricada para este fin con una nivelación muy ajustada que se acciona mecánicamente. En la procesión van por delante de la custodia las autoridades políticas y eclesiásticas y detrás los cadetes de la Academia de Infantería.

Datos curiosos: La custodia está armada con la ayuda de 12.500 tornillos que la sujetan, 5.600 piezas diversas y 260 figurillas. Se emplearon 183 kg de plata más 18 de oro. Entre las inscripciones grabadas en la misma, se puede leer:

«Don Francisco Jiménez [Cardenal Cisneros], Cardenal Arzobispo de Toledo, Gobernador de España y conquistador de Africa, mandó hacer esta custodia del Santísimo Cuerpo de Cristo, la cual se concluyó en sede vacante, siendo Obrero Diego López de Ayala. Año del Señor 1524.»

El Claustro

Sobre el antiguo al-caná o alcaná (barrio comercial hebreo), en el costado norte de la catedral, el arzobispo Pedro Tenorio planeó el claustro y una capilla que le serviría de sepultura.

Las obras del claustro se iniciaron el 14 de agosto de 1389, con la colocación de la primera piedra, y terminaron en 1425. En ellas trabajaron los maestros Rodrigo Alfonso y Alvar Martínez en una construcción de cuatro crujías con bóvedas cuatripartitas. La construcción del claustro no estuvo exenta de historia y leyenda. Al encontrarse la feria en el lugar donde Pedro Tenorio planeó su construcción, los propietarios de los puestos y tiendas fueron reacios desde el primer momento. Eugenio Narbona cuenta el interés del arzobispo por ocupar cuanto antes «las alcaycerías, que es el lugar donde las mercadurías se venden». Durante el tiempo en el que el arzobispo y los propietarios discutían sobre la compra y los precios, el infortunio llegó en forma de incendio que destruyó todo el mercado. Aprovechó entonces Pedro Tenorio para su compra y, aquí la leyenda, se acusó al mismo de haber provocado el desastre para poder adquirir los terrenos.

Dado el relieve de la zona, se construyó metro y medio por encima del nivel de la planta de la catedral y de modo que pudiera soportar dos alturas, lo que ocurrió con la llegada del cardenal Cisneros. Tenorio no escatimó esfuerzos en conseguir que la grandeza y majestuosidad del claustro fuera merecedor del gótico catedralicio.

Es de notar que, no existiendo en la catedral orden monástica, el destino del claustro y el resto de las piezas que en su contorno se construyeron tuvieron funciones muy distintas en el tiempo: desde almacén a aula; como lugar de transacciones mercantiles (recuperando el sentido de la antigua alcaná o de oración). Llegó a ser lugar de reunión del municipio y una de sus salas fue capilla mozárabe.

La Capilla de San Blas

La capilla de San Blas (la de Pedro Tenorio) se encuentra en la planta baja cubierta por una bóveda en ochavo que recuerda el destino funerario. Se accede desde el propio claustro y se discute el inicio de las obras: en general se acepta un periodo que abarca desde 1389 a 1398, siendo concluida poco antes de la muerte de Pedro Tenorio, en concreto el 10 de mayo de 1399.

Se sitúa siete metros por debajo de la línea de la calle, decisión tomada con posterioridad al inicio de las obras por la imagen de pesadez que representaba a la vista, lo que a la larga generó muchos problemas de humedad. En escritura dejó dispuesto el arzobispo la consagración a San Blas y se establecieron las rentas y deberes del cabildo para el sostenimiento de la misma.

La capilla está decorada en dos partes diferenciadas. Primero, desde la cornisa hasta el techo se representa el Credo en catorce escenas en el sentido de las agujas del reloj. En la parte inferior de la cornisa se encuentra el Juicio Final y escenas de santos. La autoría de las obras no está clara, aunque queda atribuida sin lugar a dudas a pintores florentinos entre los que se menciona como muy probables a Gherardo Starnina y Nicolás de Antonio. Las deficientes restauraciones sufridas y el deterioro que a lo largo de los años ha producido la humedad han dañado las pinturas más cercanas al suelo, en algunos casos de forma irremediable.

Música de la catedral

El Renacimiento coincide en toda Europa con una extensión de la música religiosa más allá de los monasterios, pasando a ser pieza clave en la Eucaristía. A la grandiosidad de la catedrales hay que dotarla de un ritual espectacular donde la música tiene la misión de ensalzar la obra arquitectónica y continuar la glorificación de Dios. Hacia 1440 las piezas polifónicas vocales penetran en Castilla y Aragón con fuerza. La música instrumental vendrá representada por el órgano, que con rapidez ocupa los espacios de las catedrales y las iglesias arciprestales.

En la catedral de Toledo el más importante es el denominado Órgano del Emperador, en el crucero de la catedral. Le siguen el llamado General, el de Echevarria y el de Verdalonga, ubicados en el coro. El Cardenal Cisneros, con la reforma de la capilla del Corpus Christi para el rito mozárabe, con su propia música, introdujo en la misma otro órgano. También se encuentran otros en el resto de capillas importantes: la de los Reyes Nuevos -que dispone de dos-, la del Alcazar, la de la Virgen del Sagrario y la de San Pedro.

No sólo el órgano fue importante. Con el paso de los años se introdujeron instrumentos de viento (chirimías, flautas y sacabuches), arpas y otros instrumentos de cuerda, como la denominada viola da braccio, que servían de acompañamiento a la música vocal. Con la creación de la Capilla de Música a lo largo del siglo XVI y XVII se irá incorporando el oboe y el contrabajo, en perjuicio de la chirimía y el sacabuche.

Los Seises o Escolanía de la catedral fueron creados como grupo vocal por el Cardenal Silíceo quien, el 22 de julio de 1557, fundó para ellos el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, aunque con anterioridad ya se mencionaba en el siglo XII de la existencia de moços que cantaban en los actos litúrgicos. Fueron y son el Coro de la catedral y de la Capilla de Música. En su acta constitucional del siglo XVI ya se recoge su vestimenta en rojo, que mantienen en la actualidad con sobrepelliz blanco. En el Colegio convivían, generalmente, los maestros de capilla y otros profesores junto con los niños, a los que se aseguraba la formación e, incluso, durante una época, su incorporación a la Real Universidad de Toledo. La carta constitucional, otorgada por Silíceo el 9 de mayo de 1557, prescribía taxativamente en su punto sexto:

«... mandamos que aya otro maestro que enseñe a los dichos clerizones a cantar canto llano y canto de órgano y contrapunto, del qual assi mismo se aya informaçión cómo es xpi.ano viejo, conforme al Statuto, Saçerdote y de buena fama y nombre y bastante docto en la facultad de Música, el qual enseñe a los dichos clerizones a cantar todos los días de fiestas y domingos una hora antes de comer, y otra después de hauer comido, y otra después de completas, y los otros días lectivos les dé cada día una lectión después de auer çenado»

Entre los maestros de capilla, destacó Cristóbal de Morales (En línea Emendemus in melius y Peccatem me Quotidie), que había trabajado en la Capilla Sixtina de Roma y que llegó a componer 21 misas y más de 70 motetes, Matías Durango de los Arcos, Alonso Lobo, Juan de Bonet y Paredes, Andrés de Torrentes, Ginés de Boluda y Francisco Juncá y Carol.

La influencia de la música de la catedral de Toledo fue decisiva en la música religiosa española. No sólo en el canto mozárabe, sino también al aportar maestros de capilla que fueron después a otras diócesis como Sevilla o Jaén, seises que formaron coros en otras catedrales y hasta variaciones sobre el Canto gregoriano en la forma de lo que se conoce como Cantus Eugenianus, Cantus Melodicus o Vulgo Melodía, propio de los maestros melódicos de la catedral (se han datado hasta dieciocho maestros; su figura desaparece con el Concordato de 1851) y cuyas composiciones se conservan en la biblioteca catedralicia en su mayor parte.

Modelo e influencia de la catedral de Toledo en la arquitectura religiosa

Ximénez de Rada y quienes le siguieron usaron maestros constructores que habían trabajado o tenían experiencia en el gótico francés. Las catedrales de París o Le Mans eran su punto de referencia. No obstante, tanto por la influencia del rito mozárabe, como también por la tradición visigoda y la liturgia castellana, aceptaron de buen grado las soluciones constructivas como los contrarrestos, los arbotantes o los arcos apuntados, pero se resistieron a importar las impresionantes cabeceras francesas donde residían el coro y el altar, optando por unas más pequeñas y situando el coro en la nave central. Esta había sido la solución de la catedral de Santiago de Compostela y fue la que primó.

Estas características propias, unido a la condición de catedral primada, favorecieron la extensión del modelo en el resto de catedrales españolas, a excepción de la de Burgos y la de León que seguían con más fidelidad el modelo francés. Así podemos ver que la disposición de los espacios se repite en la catedral de Cádiz, la de Sevilla, Palma de Mallorca, entre otras. Y, como era previsible, el imperio español traslada el modelo de la Dives Toledana más allá, condicionando las que se construirían en América y Filipinas.

Citas

La magnificencia de la catedral de Toledo ha levantado siempre entre los críticos e historiadores de arte grandes admiraciones y halagos. He aquí algunas citas de personajes importantes en el mundo del arte y la arquitectura.

- El historiador y arqueólogo francés Élie Lambert (1888-1961) hizo un profundo estudio sobre el arte gótico en general y sobre la catedral de Toledo en particular. Escribió:

«Es un mundo la catedral de Toledo, porque legáronla los siglos tal acumulación de obras de arte, tan diversas unas de otras, que lo fabuloso de su riqueza y lo atrayente de su diversidad, producen al punto una impresión de asombro»

.

- Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), pedagogo y profesor universitario español, hizo la siguiente crítica:

«La catedral de Toledo es el ejemplo más netamente español de arquitectura gótica, la cual experimenta aquí una adaptación al medio clásico; es la primera en España y una de las pocas en el mundo en cuanto a belleza y perfección. Está resuelto en ella, mediante rectángulos y triángulos el problema de la girola».