Diferencia entre revisiones de «Cueca»

m Revertidos los cambios de 200.54.87.210 (disc.) a la última edición de Alpinu |

Sin resumen de edición |

||

| Línea 2: | Línea 2: | ||

|género = Cueca |

|género = Cueca |

||

|color = Green |

|color = Green |

||

|origen musical = baile mestizo: derivado de la [[zamacueca]] (Perú) |

|origen musical = baile mestizo: derivado de la [[zamacueca]] (Perú)xhupala |

||

|origen cultural = fines del [[siglo XVIII]] |

|origen cultural = fines del [[siglo XVIII]] |

||

|instrumentos = [[guitarra]], [[contrabajo]], [[arpa]], [[tormento (instrumento musical)|tormento]], [[acordeón]], [[pandero]], [[guitarrón chileno|guitarrón]]. |

|instrumentos = [[guitarra]], [[contrabajo]], [[arpa]], [[tormento (instrumento musical)|tormento]], [[acordeón]], [[pandero]], [[guitarrón chileno|guitarrón]]. |

||

Revisión del 18:54 28 ago 2012

| Cueca | ||

|---|---|---|

| Orígenes musicales | baile mestizo: derivado de la zamacueca (Perú)xhupala | |

| Orígenes culturales | fines del siglo XVIII | |

| Instrumentos comunes | guitarra, contrabajo, arpa, tormento, acordeón, pandero, guitarrón. | |

| Popularidad | vigente | |

| Subgéneros | ||

|

En Argentina: cueca cuyana, cueca norteña o cuequita. En Bolivia: cueca cochabambina, cueca orureña, cueca chuquisaqueña, cueca potosina, cueca paceña y cueca chapaca. En Chile: cueca brava, cueca chora, cueca chilota, cueca cuyana, cueca de la zona central, cueca de salón, cueca nortina. | ||

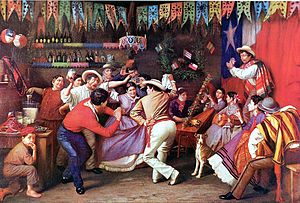

La cueca es un baile de parejas sueltas, un hombre y una mujer. Los bailarines, que llevan un pañuelo en la mano derecha, trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos floreos. No necesariamente ésta tiene un motivo amoroso. Se baila «bajo denominaciones más o menos diferentes» desde Colombia, pasando por Perú y Bolivia, donde es danza típica, hasta la Argentina y Chile, teniendo distintas variedades según las regiones y las épocas, «lo único que les diferencia es el color local que van adquiriendo en distintos sitios, así también como el número de compases que varía de unas a otras».[1]

Ha sido oficialmente la danza nacional de Chile desde el 6 de noviembre de 1979.[2]

Su origen está cuestionado y existen diversas teorías o corrientes sobre su origen y evolución.[3] La cueca pareciera provenir de la jota española. Sus orígenes se remontarían a los tiempos de la Audiencia de Charcas o Provincia de Charcas (hoy Bolivia)[cita requerida] y se hace muy popular durante la guerra de la independencia (1809-1825) como una suerte de "danza de la libertad".[cita requerida] En lo sucesivo, la cueca es reconocida como danza típica tradicional por varias de las jóvenes repúblicas como Argentina, Bolivia, Chile y Perú, con distintas variantes tanto en el ritmo como en la coreografía de los movimientos, desde la cueca chuquisaqueña, que es la más rigurosa y "valseada", hasta las cuecas argentinas y chilenas que son más rápidas y "saltadas".

Antecedentes

Según el músico y compositor chileno de la época, José Zapiola Cortés,[4][5] la zamacueca, origen de la actual cueca, llegó a Chile procedente del Perú entre 1824 y 1825, con elementos del fandango, música local sobre escalas mayores europeas, mientras que en la zona central y en la primera región (entonces territorio peruano), se desarrolló en tonos menores y aun bimodales. [6] Luego, hacia el final de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839), junto con las tropas chilenas del Ejército Unido Restaurador, el baile volvería a Perú con el nombre de "chilena", confundiéndose en parte con la ya existente zamacueca.[7] Al inicio de la Guerra del Pacífico, en marzo de 1879, la "chilena" fue rebautizada por el músico y escritor peruano Abelardo Gamarra con el nombre de marinera.[8]

En cuanto al nombre, en uno de los idiomas africanos[¿cuál?], la palabra "zamba", o samba, significa "baile", mientras que la palabra "cueca" hace alusión al "estado de agresividad que toma la gallina luego de poner sus huevos frente al macho"; también es posible tomarla como una parodia del cortejo entre el gallo y la gallina: los pañuelos podrían simbolizar las plumas o las crestas, dentro de una coreografía que se caracteriza por ser de "pareja suelta interdependiente", tal como lo indica el investigador Carlos Vega.

Para referirnos al estilo, debemos fijarnos en el modo de bailar. Tipos hay varios, pero en cuanto a los estilos hay tantos como parejas que la bailen. Generalmente podemos encontrar desplazamientos y argumentos que aducen a "una pantomima amorosa y equilibrada". Corporalmente la mujer se muestra erguida y realiza más movimientos estilísticos que el hombre, aunque con pasos "cortos, caminados, balseados, escobillados, zapateados con rebote y a veces a pequeños saltos".[cita requerida] En Bolivia tiene dos partes iguales, mientras que en Chile tiene solamente una con estructura diferente.

En México existe un género, denominado "La Chilena", que nació de la mezcla de la música traída por los marineros chilenos con las tradiciones mestizas de la región suriana; surgió específicamente en lo que hoy comprende el estado de Guerrero, y muy pronto se expandió por toda la zona que se conoce como la Costa Chica, que comprende los estados de Guerrero y de Oaxaca, y constituye por sí misma una región cultural dentro del complejísimo y disímil pero interconectado territorio cultural de Guerrero-Oaxaca.

Tonalidad y Ritmo

Según dicen Salas y Pauletto la tonalidad «más común» de las cuecas es la menor; no obstante ello, «se encuentran algunas en tonalidad mayor». «En cuanto a la medida se emplean el 3/4 o 6/8».[1]

La cueca argentina

La cueca chilena ingresó a Argentina por la provincia de Mendoza, desde donde se difundió al resto de Cuyo, derivando en la «cueca cuyana», la «cueca riojana» y la «cuequita».

La lenta «zamba», que es uno de los géneros más populares del folclore argentino, derivaría directamente de la zamacueca proveniente del norte.

Entre las más famosas «cuecas cuyanas» se encuentran:

- Cochero 'e plaza (Hilario Cuadros)

- La del Parral (Letra y música: Hilario Cuadros y Benjamín Miranda)

- Las dos puntas (letra: Osvaldo V. Rocha, música: Carlos Montbrun Ocampo, 1946)

- Los sesenta granaderos (Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardozo)

- Póngale por las hileras (Félix Dardo Palorma)

- Vinito Patero (Letra y Musica: Coletti y Alberto Rodriguez)

La cueca boliviana

En general, se puede afirmar que es una danza que se baila tanto en acontecimientos sociales como en escenarios. En el último caso, también cambia el vestuario según el tipo de cueca representada: la mujer viste de chola chuquisaqueña o potosina usando una pollera relativamente larga y botas; mientras tanto, en Cochabamba y Tarija las polleras son más cortas y la chaqueña utiliza un falda larga floreada.El varón se viste con un pantalón, camisa, chaleco y sombrero.

Entre las cuecas bolivianas mas populares y de renombre podemos citar: "Viva mi patria Bolivia" del compositor orureño Apolinar Camacho, reconocida como segundo himno nacional, "Huérfana Virginia" del compositor chuquisaqueño Simeón Roncal, "La Caraqueña" del compositor tarijeño Nilo Soruco y "El regreso" de la poetisa chuquisaqueña Matilde Casazola.

Tipos de cueca boliviana

- La cueca chuquisaqueña es de carácter "valseado"; la disposición en filas entre damas y caballeros, el rigor de los tiempos, la mirada altiva, el atuendo de rigor y taco alto, la pollera plisada debajo de las rodillas, la blusa bordada adornada de volados, la mantilla de seda y el pañuelo blanco, son algunos de los detalles que componen la expresión más antigua y mejor preservada hasta nuestros días de las danzas coloniales de salón de la vieja ciudad de La Plata, actual ciudad de Sucre.

- La cueca potosina combina partes tristes con alegres y es bailada muy elegantemente,[cita requerida] aunque con atuendos distintos de la chuquisaqueña; por ejemplo, la pollera plisada es más larga y no usa el taco alto.

- La cueca paceña y la orureña son similares en su estructura: ambas tienen modos menores melancólicos, son bailadas en fiestas, chicherías y acontecimientos como "presteríos" y otros.

- La cueca cochabambina es de características más populares y sencillas.

- La cueca tarijeña y la chaqueña son más saltadas y coquetas, en especial la chaqueña, que se caracteriza por su gallardía.[cita requerida]

La cueca se conoció también en el Departamento del Litoral (actual Antofagasta, perteneciente a Chile tras la Guerra del Pacífico 1879-1884). Con el paso de los años, fue adquiriendo características propias. la cueca no solo se baila en acontecimientos sociales y en escenarios, sino también se baila en el carnaval de Oruro y en el Gran Poder.

La cueca chilena

Es la cueca de más desarrollo y es la danza nacional de Chile.[2] En su versión más difundida, la de la zona central de Chile, los instrumentos tradicionalmente empleados para tocar cueca son la guitarra, el piano, el arpa, el pandero, el tormento, el acordeón y, a veces, la vihuela.

Su origen no está totalmente definido, aunque existen varias teorías sobre ella,[3] dentro de las que se consideran posibles influencias amerindias, africanas, españolas e incluso árabes, teniendo su origen o inspiración entre la familia de bailes denominada zamacueca, danza que nació durante la colonia en el Virreinato del Perú. La zamacueca ("zamba cueca"), mantenía elementos típicos de la jota aragonesa (como el baile en pareja[9] ), de la jota andaluza (con movimientos tales como el zapateo[10] ) y también con el fandango, aunque con fuertes influencias africanas y amerindias. Uno de los elementos nuevos que caracteriza a la zamacueca fue el uso de un pañuelo.[11]

A pesar de estar presente en gran parte de la historia de Chile, recién en el año 1979 se oficializó la cueca como danza nacional, a través un decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de noviembre de ese año.[2] Diez años después se declaró al 17 de septiembre como Día Nacional de la Cueca.[12][13]

La cueca se desarrolló a lo largo del país, adquiriendo características propias en cada región. Así, según la ubicación geográfica, presenta diferencias que llevan a distinguir las siguientes variaciones respecto de la cueca tradicional. Hay 17 tipos de cueca,[cita requerida] entre las cuales son dignas de mencionar:

- Cueca brava (también conocida como Urbana o Chora).

- Cueca campesina: Se acompaña con guitarra afinada por transporte. Es lenta y menos picaresca, la mujer casi no mira al hombre hasta el final del baile. Se bailan 3 pies y, a veces, se termina con un vals.

- Cueca chilota: Es muy saltada y zapateada para entrar en calor, y la mujer busca al hombre, que es más indiferente que en el centro de Chile. Su principal diferencia radica en que los pasos son más cortos y además la voz del cantante tiene más importancia que el sonido de los instrumentos musicales.

- Cueca criolla: Es característica de las provincias de la Zona Central de Chile. Se bailan 3 pies y tiene gran picardía.

- Cueca larga.

- Cueca nortina: Su principal cambio es que la música sólo es tocada, no cantada, con trompetas, tubas, bombo y cajas. Es rápida y muy rítmica por parte de los varones, valseada, no zapateada ni saltada. Generalmente se baila un pie y luego un trote o un cachimbo.

- Cueca porteña: Es igual a cualquiera, pero varía la expresión; es más desenfrenada.

- Cueca robada.

- Cueca valseada.

También es importante mencionar algunas danzas derivadas de la cueca, llamadas "variantes". Entre estas tenemos:

- La Cardita.

- La Cueca ligera.

- La Ingeniera.

- La Porteña (no confundir con cueca porteña).

- El Perseguidor (variante de la Porteña).

Algunas de las cuecas más conocidas en Chile son:

- Adiós Santiago querido (Segundo Zamora).

- Aló, aló (Mario Catalán Portilla).

- Chicha de Curacaví (Petronila Orellana (1885-1963).

- El guatón Loyola (Alejandro Gálvez), 1954.

- El marinero (Segundo Zamora (1915-1968).

- Esa chiquilla que baila (Rosa Vasconcelos).

- La consentida (Jaime Atria (1919-1984), 1961.

- La huillincana (Liborio Bórquez, Cuncuna).

- La rosa con el clavel (Jorge Martínez).

- La violeta y la parra (Jaime Atria), 1970.

- Los lagos de Chile (Petronila Orellana), 1965.

La cueca en México

En México, en el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca existe un baile y música característico llamado chilena. Su nombre se debe a algunas importantes tradiciones musicales sudamericanas que llegaron por medio de quienes migraban desde Chile y Perú y que pasaban por los puertos de Acapulco (Guerrero), Puerto Ángel, Huatulco y Puerto Minizo (Oaxaca) durante el auge de la fiebre del oro de California. Aunque la chilena lleva en su nombre un indicio de sus orígenes, se trata de un género que nació de la mezcla de la música traída por los marineros chilenos y peruanos con las tradiciones mestizas de la región suriana de México. En Otros estados de la República Mexicana y en Estados Unidos, la Chilena llegó a implementarse como un género musical más, debido a las migraciones en masa de varios pobladores de las regiones de la costa a las zonas antes mencionadas, durante la época de los 90 y los 80.

Actualmente, en México se baila, interpreta, disfruta, cultiva y desarrolla la Chilena con bastante fuerza, en la región de la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca; tiene una presencia algo más fuerte en este último, donde se interpretan y componen Chilenas en otras regiones, sobre todo en la Sierra sur o Sierra de Miahuatlán, aunque con estilos particulares y distintas dotaciones instrumentales. También en la Sierra Norte Zapoteca y la Sierra Mixe se interpreta la Chilena, y también se componen aunque no en mucha cantidad.

Más recientemente también se ha ido introduciendo en la variedad o dotación de banda de viento en las regiones de la Mixteca Alta de Guerrero y de Oaxaca, esto con la reciente introducción y desarrollo de las bandas de viento en esa región que han ido modificando su repertorio y dotación por la hegemonía de la banda de viento sinaloense.

La Chilena tradicional se tocaba con instrumentos de cuerda. Esta instrumentación ha ido cediendo lugar a las bandas de alientos, características de gran parte del estado de Oaxaca. Sin embargo, se conserva el conjunto chilenero original en algunas regiones, y existen algunos movimientos que buscan revitalizarlo.

El baile de la cueca

La coreografía de la cueca se baila sobre un círculo imaginario ya que está conformada por movimientos circulares como el movimiento de media luna (semicírculos de ida y vuelta al puesto), giro en el puesto y cambio de puesto con la pareja. Durante este baile existe un juego de coqueteo entre el hombre y la mujer, en donde ella es continuamente cortejada por el hombre.

Véase también

Referencias

Notas

- ↑ a b Samuel J.A. Salas, Pedro I. Pauletto, Pedro J.S. Salas (1938). Historia de la Música. Segundo volumen: América Latina. Buenos Aires: Editorial José Joaquín de Araujo. p. 56.

- ↑ a b c Ministerio Secretaría General de Gobierno (6 de noviembre de 1979), «Decreto 23: Declara a la cueca danza nacional de Chile», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 1 de marzo de 2011.

- ↑ a b Corporación de Defensa de la Soberanía. El Debate Histórico y Folklórico sobre el Origen de la Cueca Chilena

- ↑ Memoria Chilena (2004). «La Cueca Origen». Consultado el 18 de junio de 2009.

- ↑ Música de Valparaíso. «Zamacueca». Consultado el 2007.

- ↑ Folklore Tradiciones (2005). «La cueca - la Chilena o Norteña». Consultado el 2007.

- ↑ Hurtado Riofrío, Víctor (2007). «Abelardo Gamarra Rondó "El Tunante"». criollosperuanos.com. Consultado el 30 de mayo de 2011. «Los militares chilenos, tropas invasoras de la Restauración, trajeron de regreso a Lima a nuestra zamacueca, con ligeras variantes, así que la empezaron a llamar chilena en los ambientes militares».

- ↑ La Marinera y la Pandilla Puneña - Historia

- ↑ La Jota Aragonesa La Jota Aragonesa - José Luis Urbén

- ↑ Jota Andaluza Jota Andaluza: Danza de Animas

- ↑ Etimología de la Cueca Etimología de la cueca

- ↑ Días Nacionales en Chile http://www.farah.cl/Feriados/DiasNacionales.html#DiaNacionalDeLaCueca

- ↑ Ministerio Secretaría General de Gobierno (28 de octubre de 1989), «Decreto 54: Declara el 17 de septiembre como día nacional de la Cueca», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 23 de octubre de 2011.

Bibliografía

- Claro Valdés, Samuel, y Carmen Peña Fuenzalida (1994). Chilena o Cueca tradicional. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. [1].

- Cochrane, Thomas, Lord, 1775-1860 (1863). «Memorias de Lord Cochrane, Conde de Dundonald.». París: Imprenta de Eduardo Blot. [2].

- Garrido, Pablo (1976). Biografía de la cueca. Santiago de Chile: Editorial Nascimento. [3].

- Glee, María Carolina (1979). «El origen africano de la cueca chilena». El Mercurio. Santiago de Chile. [4].