Diferencia entre revisiones de «Variedades de calabazas y zapallos en Argentina»

Sin resumen de edición |

|||

| Línea 228: | Línea 228: | ||

<ref name="Grigera 1819">Grigera, T. 1819. ''Manual de agricultura''. Imprenta de la Independencia. Buenos Aires.</ref> |

<ref name="Grigera 1819">Grigera, T. 1819. ''Manual de agricultura''. Imprenta de la Independencia. Buenos Aires.</ref> |

||

<ref name="Larrañaga 1922">Larrañaga, DA. 1922 (sobre 1823). ''Diario de la chácara, con observaciones. 1823''. Escritos de Don Dámaso Antonio Larrañaga, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 1. Montevideo.</ref> |

<ref name="Larrañaga 1922">Larrañaga, DA. 1922 (sobre 1823). ''Diario de la chácara, con observaciones. 1823''. Escritos de Don Dámaso Antonio Larrañaga, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 1. Montevideo.</ref> |

||

<ref name="Contardi 1939">Contardi, HG. 1939 (1940). Inventario de las variaciones observadas en los frutos de una población de zapallos (''Cucurbita pepo'' L.). ''Anales Instituto Fitotécnico de Santa Catalina'' 1: 187-199. Dice Millán (1943) "ver especialmente Fig. 1, A; Fig. 3, C; Fig. 4, B y Fig. 5".</ref> |

<ref name="Contardi 1939">Contardi, GH. 1939. Estudios genéticos en ''Cucurbita'' y consideraciones agronómicas. ''Physis'' 18:331-347.</ref> |

||

<ref name="Contardi 1940">Contardi, HG. 1939 (1940). Inventario de las variaciones observadas en los frutos de una población de zapallos (''Cucurbita pepo'' L.). ''Anales Instituto Fitotécnico de Santa Catalina'' 1: 187-199. Dice Millán (1943) "ver especialmente Fig. 1, A; Fig. 3, C; Fig. 4, B y Fig. 5".</ref> |

|||

<ref name="De Grazia et al. 2003">De Grazia, J; P Tittonell; OS Perniola; A Caruso y A Chiesa. 2003. Precocidad y rendimiento en Zapallito Redondo del Tronco (''Cucurbita maxima'' var. ''zapallito'' (Carr.) Millán) en función de la relación nitrógeno:potasio. ''Agric. Téc.'' v.63 n.4 Chillán</ref> |

<ref name="De Grazia et al. 2003">De Grazia, J; P Tittonell; OS Perniola; A Caruso y A Chiesa. 2003. Precocidad y rendimiento en Zapallito Redondo del Tronco (''Cucurbita maxima'' var. ''zapallito'' (Carr.) Millán) en función de la relación nitrógeno:potasio. ''Agric. Téc.'' v.63 n.4 Chillán</ref> |

||

<ref name="Grigera 1819">Grigera, T. 1819. ''Manual de agricultura''. En la p. 40 mencionan al zapallo Angola. Imprenta de la Independencia. Buenos Aires.</ref> |

|||

<ref name="Tapley et al. 1937">Tapley, WT, WD Enzie y GP van Eseltine. 1937. ''The cucurbits. The vegetables of New York.'' vol. 1, Part. 4. State of New York, Education Department. Albany.</ref> |

|||

<ref name="Paris 1986"> Paris, H. S. (1986). A proposed subspecific classification for ''Cucurbita pepo''. ''Phytologia'', 61(3), 133-138. http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/4480599</ref> |

|||

<ref name="Vilmorin-Andrieux y Cie. 1925">Vilmmorin-Adnrieux y Cie. 1925. ''Les plantes potageres''. 4me. ed. París.</ref> |

|||

}} |

}} |

||

Revisión del 01:24 1 sep 2014

- Para la biología y cultivo de zapallos y zapallitos (incluido anco) ver Zapallos y zapallitos.

- Si su cultivo no se encuentra aquí quizás esté interesado en Calabazas, calabacines, zapallos, zapallitos y nombres afines

En Argentina existe un consenso acerca de los nombres aplicados al grupo de cultivos que pueden llamarse calabazas, zapallos, zapallitos (en Argentina no se usa el nombre calabacín), cuya referencia bibliográfica puede buscarse en en material informativo extraído del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y otros sitios de interés para el horticultor y el agricultor.

En Argentina se llama zapallo a todos los cultivos de las 4 especies de Cucurbita que aquí se cultivan para ello (Cucurbita pepo, Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, en mucha menor medida Cucurbita argyrosperma antes llamada Cucurbita mixta) que se cosechan maduros al final del verano, con cáscara dura (de forma que no se puede hincar la uña) y de los que se consume su pulpa cocida (en Argentina no se suelen consumir las semillas y no hay cultivos específicos para ello). En esta definición todos los cultivos con los cuales se puede hacer "puré de zapallo" se denominan zapallo.

Se denomina zapallitos a todos los zapallos cosechados inmaduros, cuando la cáscara todavía está blanda y las semillas no están endurecidas, de forma que se pueden consumir enteros y cocidos. Hay variedades seleccionadas especialmente para ser cosechadas y consumidas como un zapallito, en especial una "variedad tradicional" que es el zapallito más común en Argentina, llamado Cucurbita maxima var. zapallito.

Dentro de los zapallos, se ha llamada con el extranjero calabaza a Cucurbita moschata 'Butternut' desarrollado en Estados Unidos en '1930 e importado exitosamente, y adquirieron el nombre calabaza cultivos de zapallos de aspecto similar, como Cucurbita moschata tipo Crookneck y Cucurbita argyrosperma tipo cushaw.

Los cultivos cuyo objetivo es la utilización de la cáscara con fines no alimenticios, que en Argentina están representados por Lagenaria siceraria tipo "mate", son también llamados calabaza, como originalmente se llamaban en España antes de conocer los géneros americanos. Esta calabaza posee cultivos seleccionados para ser consumidos inmaduros, como los zapallitos, pero no se conocen en Argentina.

Calabazas comestibles

"Calabaza". En una época se cultivaba una raza de Cucurbita moschata a la que llamaban andai, nombre guaraní, que ya era tradicional al menos en la década de 1820[nota 1]. El nombre "calabaza" no se aplicaba a las variedades comestibles, es decir los zapallos[2][3]. La primera que llegó con el nombre traído del extranjero "calabaza" es el cultivar comercial Cucurbita moschata 'Butternut', desarrollado en Estados Unidos en la década de 1930, y a partir del cual se desarrollaron nuevos cultivares que adoptaron también el nombre, como 'Waltham Butternut' en los 1970 y cuyo nombre todavía aparece en las semillerías argentinas. En Paraguay y en la región argentina de habla guaraní se sigue utiliando el nombre guaraní andai o a veces deletreado anday para estos cultivos, otros nombres: anco (voz quechua), coreano, para los más cortos anquito o coreanito, para los más largos de la raza antigua "anco largo" o similares, hoy en día tanto los derivados del 'Butternut' de cuello corto como los antiguos de cuello largo son llamados calabazas. Los taxónomos los agruparon en dos grupos o "tipos de mercado", al más antiguo de cuello largo lo llaman "de tipo Crookneck" y a los de cuello corto y recto los llaman "de tipo Bell" (campana) o "de tipo Butternut".

En el centro del país en cambio, al menos en Córdoba y Santiago del Estero, a estos cultivos los llaman anco, y llaman "calabaza" (o menos ambiguamente "calabaza rayada" o "calabaza cordobesa" o "calabaza gringa") a una variedad tradicional de calabaza de aspecto similar pero de la especie Cucurbita argyrosperma que no hibrida con el anco o andai, y que se puede diferenciar con relativa facilidad de éste por el color de la cáscara y por el pedúnculo, esta variedad tradicional, para pulpa, aparentemente fue traída del sur de Estados Unidos donde es nativa (Millán 1968[4]).

-

Una calabaza: Anco (quechua), Zapallo anco, andai o anday (guaraní), menos comúnmente y a pesar de que su origen es estadounidense coreano (y también probablemente para las formas de cuello más cortito, anquito o coreanito), a los cultivos de cuello corto y en general recto el horticultor lo conoce como Zapallo tipo Butternut (nombre científico: C. moschata market type Campana o Bell, o "tipo Butternut"). "Tipo Butternut" quiere decir "similar al cultivar 'Butternut'". 'Butternut' fue seleccionado a partir de un morfo curvo de otro grupo, 'Canada Crookneck', para tener un cuello recto más atractivo en los '30 en USA, luego en los '70 también en USA lo superó el 'Waltham Butternut' con mejor proporción de frutos de cuello recto[cita 2].

-

Una calabaza con el mismo nombre, de cuello largo: Anco (quechua), Zapallo anco, andai o anday (guaraní), menos comúnmente y a pesar de que su origen es estadounidense coreano (y puede agregarse el adjetivo "largo") Cucurbita moschata Crookneck group, grupo que reúne a los similares al 'Butternut' pero de cuello mucho más largo y que generalmente se curva. También se pueden llamar "de cuello largo y curvo" aunque caracterizado por otras proporciones que los tipo Butternut que se hubieran curvado[cita 3]. En Estados Unidos hay cultivos consumidos preferentemente maduros, son muy difundidos 'Neck Pumpkin' y 'Pennsilvannia Dutch Crookneck'. Los italianos/franceses son identificados como de tipo "trombón" o tromba (y si zapallitos "trompeta", tromboncino, trombetta) y se consumen preferentemente inmaduros. En el montaje, arriba: C. moschata 'Neck Pumpkin', abajo, un zapallo tipo "trombón" o tromba en un mercado de Francia. A partir de 'Canada Crookneck' en los 1930' se seleccionó el 'Butternut' de cuello recto, más atractivo, que originó el grupo 'Butternut'.[cita 2]

-

Otra calabaza: la "calabaza" en el centro del país, como Córdoba y Santiago del Estero, llamada "calabaza cordobesa" o "calabaza rayada" o "calabaza gringa", no hibrida con el anco[4]. Proviene de una variedad tradicional del sur de Estados Unidos llamada Cucurbita argyrosperma tipo cushaw (se pronunciaría cushé)[4], y es la única variedad de esta especie que se aprecia para pulpa (la especie se conoce más en el mundo de habla hispana por sus variedades para zapallito o para semillas). Esta landrace es de cáscara muy dura que se corta con cuchillo de cocina bien afilado y pulpa de color claro amarillenta-anaranjada de sabor muy suave que cosecha fanáticos en el sur de Estados Unidos.[6][7][8] El de la foto es un ejemplar especialmente grande, la variedad argentina es más delgada que la más típica estadounidense y de fondo amarillo.

-

Calabazas del centro de la Argentina: diferencias entre los pedúnculos de Cucurbita argyrosperma "Calabaza cordobesa", y Cucurbita moschata "Anco". Según Millán (1968[4])

Zapallitos

De la especie Cucurbita maxima, precolombina, el mejor conocido es el que es conocido desde antiguo como zapallito de tronco (nombre científico Cucurbita maxima var. zapallito), cuando se debe diferenciar de otras razas cultivadas en la región se puede aclarar zapallito redondo, ya que es la única raza de conformación redonda en la región. En Salta era conocido como "tronquero" y en Chile como "hoyito" sin confundir con "hoyo" que es otro (Millán 1947[9]). Los españoles ya lo cultivaban como una de sus variedades tradicionales al menos en 1820[nota 2]. En 1947 en estado inmaduro, listo para consumir, tenía pulpa amarilla (Millán 1947[9]), carácter que se conserva en unas pocas variedades de campo. Por "zapallito de tronco" normalmente se sobreentiende que se hace referencia a éste, si bien las demás razas de zapallitos también son "de tronco".

Hay dos razas más de "zapallitos" criollos mucho menos difundidas, descriptas por Millán (1947[9]): el "zapallito silpingo" y el "hoyo" (diferente de "hoyito" que es como llaman en Chile al zapallito de tronco).

El zapallito silpingo o "zipinka" (Cucurbita maxima var. zipinka) se cultiva en Salta y sus alrededores, que no se encuentra en el circuito comercial debido a que su producción no es rentable para esto último, pero se cultiva para consumo familiar debido al sabor de sus frutos, pequeños y en poca cantidad por planta. Hay plantas de tronco y plantas guiadoras. Tiene la característica de que en pocos días después de la antesis (apertura de la flor) endurece su cáscara; al estado maduro ésta es durísima, la forma puede ser esférica o algo deprimida, algo lobulada (es decir se insinúan gajos y surcos) y el extremo puede estar un poco puntiagudo, su color es crema uniforme o no, puede tener verrugas (descripto por Millán 1947[9]).

El hoyo es tradicional en Chile (descripto en Millán 1947[9]).

-

El "zapallito de tronco" o "zapallito redondo" o "zapallito redondo de tronco".

-

Zapallitos de pulpa amarilla, como los descriptos en 1947.

-

Zapallito de pulpa blanca, como en el mercado en 2014.

-

1947. "Zapallito silpingo" o "Zapallito zipinka", de los alrededores de Salta, de uso local.

-

1947. Hoyo, cultivado principalmente en Chile.

-

1947. Hoyo, corte transversal.

Cucurbita pepo es una especie de cultivo precolombino en Norteamérica, aparentemente de allí fue llevada a Europa y de Europa una raza fue traída a la Argentina de zapallito alargado de tronco, que se conocía en Buenos Aires en 1943 como: Zapallito de Italia, Largo, de Génova, Nápoli, Nápole, Tronco Alargado, etc., y en Salta y Tucumán como Angolita o Zapallito Angola (no confundir con el zapallo Angola que es otra raza)[cita 4], y que según la clasificación actual de Cucurbita pepo de Paris (1986[12]) pertenece al Grupo Vegetable Marrow. Millán (1943[2]) encontró en una semillería como "zapallito de tronco alargado" otra variedad de zapallito mucho más largo conocido en Italia y Francia[cita 5], que según la clasificación moderna de Cucurbita pepo de Paris (1986[12]) pertenecería al grupo Cocozelle.

Muchas semillerías llaman al Vegetable Marrow argentino "zucchini", que según la clasificación moderna de Cucurbita pepo de Paris (1986[12]) es una morfología diferente de cultivos. Todavía se encuentra el nombre "zapallito alargado de Génova".

-

1943, Cucurbita pepo de tronco para consumir inmaduro. En Buenos Aires: Zapallito de Italia, Largo, de Génova, Nápoli, Nápole, Tronco Alargado, etc., y en Salta y Tucumán como Angolita o Zapallito Angola. A la izquierda maduros, a la derecha inmaduros listos para consumir. Según la clasificación que se maneja desde 1986 es de tipo Vegetable Marrow.

-

1943, Cucurbita pepo de tronco para consumir inmaduro, encontrado por Millán (1943) y aparentemente de poca difusión, según la clasificación que se maneja desde 1986 es de tipo Cocozelle.

-

Actualidad, similares al "Zapallito alargado de Génova" de las semillerías. No es un 'Black Zucchini' como a veces mencionan.

-

Actualidad.

-

Actualidad.

-

Actualidad.

-

Actualidad.

-

Tipo 'Black Zucchini'.

-

Diferencias relativas entre C. pepo vegetable marrow, cocozelle y zucchini. Clasificación a partir de 1986.

Zapallos criollos

De Cucurbita maxima, los "zapallos criollos", precolombinos, seleccionados para cosechar maduros para almacenaje, eran cultivados como raza tradicional por los españoles al menos en 1780[cita 6] y 1820[nota 3], hoy se los puede llamar zapallos criollos, muy difíciles de definir debido a la variabilidad, salvo la especie a la que pertenecen y la función que tienen. Las semillerías pueden llamarlos: zapallo plomo o "zapallo redondo color gris plomo" (los venden como "Plantas de gran rusticidad, frutos de 12 a 15 Kg. Cáscara gris y pulpa naranja", color plomo y surcado), zapallo crespo (similar al plomo con la cáscara crespa, es decir verrugosa), y el cultivado en la zona de Mendoza, el zapallo mendocino o zapallo valenciano, similar al zapallo plomo, de un porte un poco más pequeño y achatado y de mediana conservación ("Color externo gris mediano, interior amarillo con pequeña cavidad seminal, excelente calidad para consumo fresco, mediana conservación"). Pérez Castellano (1914[14]) anotó que tienen peor conservación durante el invierno que los zapallos Angola que se cortan con serrucho[nota 4], sin embargo hay poblaciones de cáscara para serrucho.

-

2013. Zapallo plomo, diferentes formas y tamaños del mismo paquete de semillas (semillería Costanzi). Los frutos pesaban entre 2 y 6,500 kilos.

-

Color de cáscara del aturbantado, 3 meses después de cosechado.

-

Color de pulpa del primero de la estación, madurado todo el verano en la planta.

-

Color de pulpa, últimos de la estación.

-

Color de pulpa de un fruto de pulpa amarilla del mismo paquete de semillas, pedúnculo indicando cosecha muy temprana.

-

Color de pulpa de un fruto de cáscara gruesa del mismo paquete de semillas. La subepidermis blanca es la parte "piedra" de la cáscara.

Zapallo Angola

De la especie Cucurbita pepo, guiador, para cosechar maduro y conservar. Conocido al menos desde 1820, momento desde el que fue muy popular en Argentina al menos hasta 1940 (Millán 1943[cita 7]).

Probablemente era el mismo[cita 8] que en Uruguay llamaban "Bugango", "bubango", "gubango", o "de Guinea".[cita 9]. Al menos en Uruguay en 1914 estaba desapareciendo a cambio de uno más productivo, con más pulpa y menos sabor[cita 8].

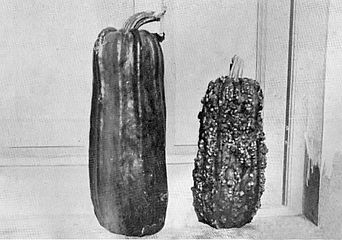

Posee una cáscara gruesa que se corta con serrucho, a pesar de que algunas referencias han mencionado su color, durante el cultivo el color fue variable, como comprobó Millán en 1943[cita 7]. Su concentración de nutrientes, su cáscara gruesa que lo hace soportar bien la intemperie, y su forma cilíndrica lo hacían ideal para llevar en barco para consumo durante los viajes, y probablemente así llegó a la Argentina. [cita 8].

-

1943. Zapallo de Angola. Variabilidad en la cáscara de un grupo de semillas.

-

1943. Zapallo de Angola. Variabilidad en tamaño del mismo grupo de semillas

Probablemente lo que hoy llamamos Angola es el que hoy en Uruguay llaman "zapallo serrucho" o "zapallo negro".

Otros

Según el INTA también se cultiva el zapallo al que llaman zapallo inglés o tipo Hubbard, Cucurbita maxima Hubbard group o "de tipo 'Hubbard'", es decir similar al cultivar 'Hubbard'.

Existe un grupo de cultivares (líneas con los caracteres muy estables) llamado "Cucurbita maxima Grupo Turbante", que reúne a los cultivares parecidos a una cabeza con turbante (ver ejemplos en el montaje). En el cinturón verde del gran Buenos Aires un estudio recogió el nombre zapallo hongo salido de cultivos para zapallos de tipo Turbante, y un catálogo sobre variedades criollas de zapallos de la región andina argentina encontró una población criolla que producía zapallos de 3 "tipos comerciales" diferentes: "zapallito redondo" (55%), "zapallos turbantes" (25%, en las fotos similares al zapallo hongo encontrado en Buenos Aires) y "zapallos de guarda" (el resto), por lo que el zapallo hongo parece ser un "tipo comercial" diferente del zapallito redondo que aparece en cierta proporción en los cultivos de zapallito redondo criollo.[cita 10]

El zapallito del grupo Escalopado (Cucurbita pepo Scallop Group, a veces traducido como Vieira) puede conseguirse en las semillerías como "zapallito ovni", aunque también tienen forma de "ovni" o escalopada algunas calabacitas ornamentales, de cáscara muy dura y no comestibles.

Puede mencionarse una variedad nativa de México para pulpa y semillas, la más común allá, llamada Cucurbita moschata "zapallo de Castilla" o como en México Calabaza de Castilla gruesa, para almacenaje (en México no usan la palabra zapallo, llaman a todo calabaza como en España).

Al Cucurbita pepo Pumpkin group que se utiliza para Halloween en Estados Unidos y del que aquí a veces venden las semillas como curiosidad, se lo encuentra como "zapallo de Halloween". En algunas películas cuya traducción tiene origen mexicano, en que se llama a todo lo que aquí llamamos zapallo, "calabaza", se las puede encontrar como "calabazas" o más específicamente "calabazas de Halloween".

Todos los cultivos de Cucurbita maxima mencionados hasta ahora compiten con la población silvestre, no comestible de fruto amargo, llamada zapallito amargo y considerado maleza porque por polinización abierta puede polinizar a los cultivos que pueden dar frutos amargos debido a eso.

Finalmente todos los cultivos cuyos fines no son alimenticios, sino que se cultivan con la finalidad de utilizar la cáscara del fruto, bien dura y lignificada, se llaman siempre calabazas. Éstas pueden provenir de alguna de las 3 especies de Cucurbita de las que también se extraen los cultivos de fruto comestible, aunque en general son de otra especie de la misma familia llamada Lagenaria siceraria, que posee una biología y cultivo similares a los zapallos y zapallitos pero flores de otro color (blancas en lugar de amarillas) y no hibrida nunca con ellos. En todo el mundo se cultiva esta especie para diferentes fines y puede llegar a dar calabazas de tamaños irreconocibles para un argentino, los cultivos de esta especie conocidos en Argentina son llamados "calabaza para mate" o "mate de calabaza" o directamente mate o en menor medida porongo, cuya forma y tamaño del fruto los hace aptos para fabricar recipientes con los que tomar mate. Con esta calabaza en Argentina se hacen mates y también maracas (mates y maracas:[27]).

Un cultivo que en Argentina no se conoce como "calabaza" pero en otras regiones la pueden llamar calabaza (por mala traducción del nahuátl) es lo que en Argentina se conoce como "papa del aire" o "chu-chu" (cultivos comerciales de Sechium edule).

Otro cultivo que en Argentina no se conoce como "calabaza" pero en otras regiones pueden llamarla calabaza es la alcayota (en el sur) también conocida como cayote (en el norte), de la especie Cucurbita ficifolia.

A continuación la galería de imágenes. Descripciones más detalladas en Calabazas, calabacines, zapallos, zapallitos y nombres afines.

-

Zapallo de Halloween

-

Cucurbita pepo Grupo Escalopado (a veces traducido como Vieira, Scallop group)

-

Zapallo inglés o Zapallo Hubbard, Cucurbita maxima grupo Hubbard o "tipo Hubbard", es decir similares al cultivar 'Hubbard'

-

Cucurbita maxima tipo Turbante (Cucurbita maxima var. turbaniformis), no es el mismo que los zapallitos con corona (Millán 1947[cita 11]), puede haber "zapallitos" con "forma de turbante".

-

Kabocha o kabutiá, menos comúnmente zapallo japonés o para el horticultor, zapallo Tetsukabuto, y en mucha menor medida zapallo suprema o zapallo piedra (nombre científico Cucurbita grupo Kabocha o kabutiá, otra traducción de la misma palabra japonesa, al que pertenecen cutivos de la especie Cucurbita maxima y también híbridos de ésta con Cucurbita moschata).El más conocido en Argentina es el cultivar híbrido 'Tetsukabuto'.

-

C. maxima tipo Uchiki Kuri, estos zapallos son más conocidos en el resto del mundo como de "tipo Hokkaido"

-

Zapallito amargo. Cucurbita maxima subsp. andreana. No comestible, amargo, Argentina hasta norte de Perú donde se confirmó su presencia hace poco, es la población silvestre a partir de la cual se seleccionaron los cultivos (agrupados en Cucurbita maxima subsp. maxima). Considerado maleza porque poliniza los cultivos de zapallos y zapallitos de Cucurbita maxima. En la foto arriba se ven 8 tipos diferentes de frutos de la misma subespecie, en el medio una planta a mitad de estación, abajo se ve la planta ya seca al final de la estación con los frutos maduros (en este caso verdes con bandas y forma aovada), entremezclados con los frutos que habían quedado de la estación anterior (que se pusieron marrones).

-

Lagenaria siceraria tipo mate, o Calabaza para mate o en menor medida porongo. Frutos de cultivos de Lagenaria siceraria cuya forma y tamaño los hace aptos para ser utilizados para recipiente para tomar mate (también llamado mate). También se hacen maracas con ellos.

-

Alcayota en el sur o cayote en el norte (todos los cultivos de la especie Cucurbita ficifolia). Comestible sólo su pulpa madura, pero el sabor es fácilmente distinguible de los "zapallos" y se lo utiliza principalmente para hacer dulces, aparentemente el color y tamaño de la foto, la pulpa es blancuzca amarillenta y muy fibrosa, que se deshace en hebras, entre las que están las semillas que son negras y no comestibles. En general se hace con ella el tradicional dulce de alcayota (o cayote en hebras). A veces puede aparecer listada entre los "zapallos" debido a que es del mismo género, aunque nunca se la llama zapallo en Argentina.

-

Sechium edule Tampoco se llama zapallo ni calabaza en Argentina, sino papa del aire o chu-chu, a este fruto de cucurbitácea que se come en forma un poco similar a un zapallito, con poco sabor pero sustancioso. Llamada "papa del aire" porque las semillas germinan cuando el fruto todavía cuelga de la planta y las raíces atraviesan la cáscara hacia el ambiente externo. En el norte de hispanoamérica se conoce con el nombre con el que fue llevada al inglés: chayote (no confundir con cayote ni alcayota).

-

En el norte de Argentina donde se la cultiva persiste el nombre guaraní de curuguay[29] para Sicana odorifera, es una cucurbitácea trepadora pero a diferencia de los zapallos y zapallitos es una planta perenne. Sus frutos además de comestibles (en Argentina se usan en la fabricación de dulces[29]), tienen una fragancia que dura varios meses, por lo que se cortan y se mantienen dentro de los armarios de la casa como aromatizantes. Si bien no es un zapallo y no se la llama calabaza en Argentina, en otros países puede encontrársela como "calabaza de olor", "calabaza melona", "calabaza melón".

Cultivares comunes en la región

Los cultivares son llamados así porque sus frutos son distintivos en algún carácter de importancia para el horticultor, y sus semillas tienen asegurada la uniformidad del fruto y de la cosecha, y en Argentina se registran en el Registro Nacional de Cultivares del INASE[30]

Algunos mencionados para la región son:

Para zapallos:

- 'Dorado INTA-MAPO'[31] o Dorado INTA.[32] Zapallo anco para huerta orgánica, el más reciente.[31] Si el verano será muy lluvioso es de los que mejor se adaptan junto con Cuyano INTA y Frontera INTA.[cita 12]

- 'Frontera INTA', zapallo anco para huerta orgánica, planta muy vigorosa y expansiva, fruto piriforme-cilíndrico de 1,2 a 1,7 Kg. de peso, color interno naranja medio, color exterior ocre cremoso, cavidad seminal pequeña en relación a la proporción de pulpa, resistente al transporte y buena conservación. El ciclo de cultivo oscila entre los 120 a 130 días desde la emergencia a la madurez comercial. Posee resistencia que mejora la conservación. (Descripción:[33][34] Nombrado también en:[31][35]). Si el verano será muy lluvioso es de los que mejor se adaptan junto con Dorado INTA y Cuyano INTA.[cita 12]

- 'Paquito INTA', zapallo anco para huerta orgánica. Sus plantas son muy vigorosas y expansivas, con frutos de 1,4 a 1,8 kg de peso, piriforme–cilíndricos, de color exterior anaranjado intermedio con bandas longitudinales más claras e interior anaranjado intenso con una cavidad seminal pequeña en relación a la cantidad de pulpa. El ciclo de cultivo oscila entre los 130 a 150 días desde la emergencia a la madurez comercial. Tiene menor resistencia a la conservación que 'Frontera INTA' (descripción,[34] nombrado:[31][35] Si el verano será muy lluvioso no se adapta tan bien como Frontera INTA, Dorado INTA y Cuyano INTA. [cita 12]

- 'Cuyano INTA': zapallo anco para huerta orgánica, cultivar buscado por el INTA para uniformidad del fruto. Plantas de alta producción, con guías cortas que se confunden entre primaria y secundarias, excelente uniformidad de tamaño y forma de fruto, con un ciclo de cultivo de 110 días desde la emergencia. Se destaca notablemente de otros cultivares por la arquitectura de sus plantas: Son arbustivas ("de tronco") hasta el inicio de floración con posterior emisión de guías, característica que se encuentra asociada con la uniformidad de los frutos y mayor precocidad en la maduración. Las hojas son de color verde oscuro con manchas grisáceas. Los frutos son piriforme-cilíndricos, de color exterior cremoso e interior amarillo naranja. El peso promedio es de 1,3 kg. Los rendimientos oscilan entre los 30.000 y 35.000 kg por hectárea. (Descripto:[34][33] nombrado:[31][35]). Si el verano será muy lluvioso es de los que mejor se adaptan junto con Dorado INTA y Frontera INTA.[cita 12]

- 'Cokena INTA', zapallo anco para huerta orgánica[31] (probablemente el mismo que Anquito Cokena, zapallo anco para huerta orgánica, amarillo completo o con rayas verdes, piriforme[33]). Si el verano será muy lluvioso no se adapta tan bien como Frontera INTA, Dorado INTA y Cuyano INTA.[cita 12]

- Waltham Butternut, zapallo anco para huerta orgánica, antiguo traído del exterior y no desarrollado por el INTA, plantas con guías, muy rústicas y productivas. Frutos de 1,2 a 1,4 Kg. Muy dulces[33]

- 'Pecas INTA', zapallo de guarda, cruza de valenciano, criollo y zapallos extranjeros (todos de Cucurbita maxima), con la finalidad de obtener un zapallo de fruto de tamaño pequeño que no deba comercializarse en trozos. Se destaca por poseer un ciclo intermedio de 110 a 120 días desde la emergencia a la cosecha y frutos de 1,4 a 1,5 kg de peso, de forma redonda-achatada. La superficie es medio rugosa, de color verde plomizo con motas verde más oscuro, su pulpa es de color amarillo fuerte y la textura es suave y muy seca al estado cocida. Posee excelentes características de sabor, es resistente al transporte y a la conservación (4-5 meses). Los rendimientos oscilan entre 20.000 y 25.000 kg por hectárea. "'Pecas INTA' representa una opción nacional de menor costo para esta demanda que aumenta diariamente y es actualmente cubierta por híbridos extranjeros."[34]

- Marino de Mendoza De guarda para huerta orgánica. Frutos de 8,6 Kg, achatado.[33]

- Colorado La Banda INTA 70 De guarda para huerta orgánica. variedad no guiadora, se siembra en surcos a 1m y produce 2,3 zapallos por planta de 1 a 2 Kg de peso.[33]

- 'Hubbard' o quizás similares, de guarda, son los más cultivados en el noroeste de Chubut.[35]

- 'Tetsukabuto', de guarda, muy duro, pequeño, es el cultivar más cultivado en Argentina de los tipo Kabocha o Kabutiá[36]

Zapallitos

- Para zapallitos redondos ver en el artículo Cucurbita maxima var. zapallito.

Zapallitos alargados.

- Zapallito alargado de tronco de la especie Cucurbita pepo, informado como el cultivar 'Zucchini Grey'[33] (que a pesar del nombre, equívoco, del cultivar, no es del Grupo Zucchini sino del grupo Vegetable Marrow, más corto y agarrotado que el zucchini).

- Zapallito alargado de tronco de la especie Cucurbita pepo, con el nombre comercial "Zapallito alargado de Génova" (por ejemplo la semillería Florensa), es del grupo Vegetable Marrow de tipo 'Caserta'.

- Zapallito alargado de tronco de la especie Cucurbita pepo, del grupo Zucchini (más alargado y cilíndrico que el Vegetable Marrow). Se encontró cultivado en forma casera, sin comercializar, de una variedad tradicional llamada "Angolita" (será el Angola cosechado inmaduro? Millán 1945).

Otros nombres

En el mundo hay una amplísima variedad de cultivos afines a los que se consiguen en Argentina, que pueden encontrarse en el artículo Calabazas, calabacines, zapallos, zapallitos y nombres afines (además se provee la definición de: zapallo de guía, zapallito de tronco, zapallo del año, zapallo de almacenaje, zapallo de guarda, zapallo temprano o primicia).

El cuadro para identificar la especie de un cultivo desconocido se encuentra en Zapallos y zapallitos#Especies

Biología y cultivo

La biología y cultivo de todos los cultivos aquí expuestos se encuentran en el artículo zapallos y zapallitos.

Referencias

Los consensos se utilizan en: los cuadernillos de información para el horticultor del INTA, estadísticas de horticultura argentinas, listados de malezas de marcas de agroquímicos, o publicaciones científicas que mencionan el nombre vulgar en Argentina:

- la palabra "general" es zapallo aquí, o no tan general, para los cultivos que se consumen maduros aquí, aquí, o llamando zapallo a todo zapallo criollo de guarda (no hongo ni silpingo ni anco ni zapallito) como aquí. Que la calabaza es un zapallo: "El zapallo que en su provincia llaman calabaza..." [4]

- Zapallo inglés o Hubbard aquí, aquí semillería semillería, semillería

- Tipo Uchiki Kuri (="Tipo Hokkaido") semillería semillería

- Tipo Ovni (="Grupo Escalopado") semillería

- Zapallo japonés, kabocha, kabutiá, tipo Tetsukabuto, suprema o piedra aquí, aquí, aquí también suprema y piedra. En esta semillería llaman "Tetsukabuto" al híbrido verde (nombre más restringido que kabocha) y "kabocha" a uno del "Grupo Kabocha" de cáscara naranja: semillería. Sólo "Tetsukabuto F1" semillería, japonés semillería, aquí con el error de ortografía Tetzukabuto semillería

- Cucurbita maxima var. zapallito: Zapallito o si hay que especificar, zapallito redondo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí (o habla de zapallito y zapallito largo?), aquí, aquí, y en: Raffo, E. (1997). Zapallito redondo. Boletín Hortícola (Argentina). Nov 5(16), 37-40. (en textos internacionales como los textos en inglés basta con llamarlo zapallito como aquí) Zapallito de tronco: Contardi (1939[37]), Millán (1943[2]), semillería semillería, Zapallito Redondo de Tronco semillería, De Grazia et al. 2003[38]. "Zapallito criollo" en Argentina en Contardi (1939[37]).

- Zapallito amargo aquí, aquí, y en: Raffo, E. (1997). Zapallito redondo. Boletín Hortícola (Argentina). Nov 5(16), 37-40. y en Millán 1945[3], Millán 1968[4], también "zapallo amargo" (Millán 1968[4]). En la ANMAT describen un zapallito que parece un intermedio entre el cultivado y el amargo, de sabor amargo, al que llaman zapallito amargo[39] Otros nombres: "Zapallo amargo", "Zapallo chirigua", "zapallo de vizcachera", "cháncara", "yeruá", compilados por Millán (1945[3]).

- Zapallo anco, anquito, tipo Butternut (semillería, semillería), coreano, coreanito o calabaza aquí, aquí, aquí anco, aquí anco quechua, aquí, aquí coreanito, aquí anco semillería anco, semillería Butternut semillería Butternut

- Zapallo plomo aquí, aquí semillería semillería semillería semillería

- Zapallo crespo aquí

- Zapallo hongo aquí

- Zapallo silpingo, Zipinka, sipinka, sipinki, sipinqui, zipinque, sipingo, zapallo criollo de la Quebrada de Chuña Pampa. aquí silpingo, aquí el resto

- Zapallo de Angola aquí, aquí (muy antiguamente calabaza de Angola aquí). Angola Negro semillería, Angola semillería En Millán (1943[2]).

- Zapallo bubango, bugango, gubango, gubamgo, de Guinea (nombres compilados en Millán 1943[2]).

- Calabaza mate, mate, porongo aquí, Rosso CN y GF Scarpa. 2012. aquí porongo, aquí mate o porongo

- Zucchini o zapallito italiano o zapallito alargado (o zapallito alargado de tronco) aquí, aquí, aquí. El zucchini del "Grupo Zucchini" (más estricto que decir "zapallitos alargados") fue encontrado por un taxónomo cultivado pero nunca comercializado aquí, donde también lo llamaban "Angolita" y "Genovés". En cambio el "zapallito alargado de Génova" que venden las semillerías hoy en día es del "Grupo Vegetable Marrow", probablemente derivado del cultivar 'Caserta', aunque lo clasifiquen como zucchini (a veces como el cultivar 'Zucchini Grey' que a pesar del nombre equívoco es un Vegetable Marrow, Paris (1989[40]). También "Alargado de Génova Zucchini Grey" (pero es Vegetable Marrow más parecido al tipo 'Caserta' que al 'Zucchini Grey' semillería). 'Zucchini Grey' (nuevamente, el nombre del cultivar es equívoco, no es del grupo Zucchini sino del Grupo Vegetable Marrow, Paris (1989[40], el único que se ve en las verdulerías semillería), lo mismo con Zucchini semillería semillería

- Anday o Calabaza amarilla aquí

- Andai para una raza criolla de 1920, en Millán 1943[2].

- Una landrace de C. argyrosperma que se cultiva en el centro del país. Calabaza rayada o calabaza gringa aquí, aquí que Cucurbita argyrosperma es un tipo de "zapallo", aquí que es una "calabaza", Calabaza rayada o cordobesa semillería, Calabaza rayada semillería Que es un zapallo que en Santiago del Estero llaman "calabaza"[4]

- Calabaza de Castilla aquí

- Papa del aire aquí, aquí, papa del aire o chu-chu aquí, papa del aire o chou chou o chayote aquí.

- Curuguay para Sicana odorifera aquí

- Alcayota en el sur o cayote en el norte aquí los dos, aquí alcayota, aquí los dos

- Zapallo tipo Ornamental (pequeños de adorno) semillería

- Zapallo tipo Halloween semillería

- Zapallo Valenciano o Mendocino semillería

- Zapallo Turco probablemente para el "Grupo Turbante" semillería

Notas

- ↑ El andai fue una de las razas que cultivó Larrañaga en 1823 en su quinta de Miguelete, Uruguay, escritos publicados en 1922[1] y citados en Millán 1943[cita 1]

- ↑ El "zapallito de tronco" fue una de las razas que cultivó Larrañaga en 1823 en su quinta de Miguelete, Uruguay, escritos publicados en 1922[1] y citados en Millán 1943[cita 1]

- ↑ El zapallo criollo fue una de las razas que cultivó Larrañaga en 1823 en su quinta de Miguelete, Uruguay, escritos publicados en 1922[1] y citados en Millán 1943[cita 1]

- ↑ Pérez Castellano (escrito alrededor de 1780, publicado en 1914[14]) comenta sobre los zapallos Angola que estando bien sazonados "se conservan todo el año sin perder nada de su bondad -cosa que no tienen los criollos; pues por buenos que sean, y por más guardados que estén debajo del techo, sienten mucho los fríos, se desmejoran y se pierden pronto" (citado en Millán 1943[2]).

Citas

- ↑ a b c Error en la cita: Etiqueta

<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMillán 1943 angola descripcion - ↑ a b Robinson y Decker-Walters (1997[5]) p. 80: "The bell squash 'Butternut' is an important winter squash with excellent quality. It was selected for better fruit shape from the heirloom cultivar 'Canada Crookneck' and introduced by the Breck Seed Company in 1936. The elongated neck of the buff-coloured 'Butternut' fruit is generally straight but occasionally curved. The neck is entirely usable because the small seed cavity is confined to the bulbous base of the fruit. 'Waltham Butternut' is similar, but produces a higher proportion of fruits with straight necks. It was obtained by crossing 'New Hampshire Butternut' with an African plant introduction to the USA, and has been a very popular cultivar ever since its commercial introduction in 1970".

- ↑ Robinson y Decker-Walters (1997[5]) p. 80: "Three horticultural groupings of C. moschata cultivars are recognized in the commercial trade of North America: (..) Crookneck. Fruit round at the blossom end with a long straight or curved neck."

- ↑ Millán (1943[2]): "Se conoce en las provincias de Salta y Tucumán con los nombres de Angolita o Zapallito Angola, y en la de Buenos Aires con los de Zapallo o Zapallito de Italia, Largo, de Génova, Nápoli, Nápole, Tronco Alargado, etc., una raza importada de Europa, pero que al revés del Angola, la planta es enana y sus frutos se consumen inmaduros. Esta raza, que pertenece a Cucurbita pepo L. var. melopepo Alef. y está dentro del grupo varia de LH Bailey[10], parece ser el zapallo Boston Greek o acaso Zucchini descriptos por Tapley et al. (1937[11], p. 34 y 50). Agradezco al Director de la Estación Experimental de Puerta de Díaz, Salta, Agrón. D. Miguel J. Mintzer, el envío del fruto que me permitió comprobar la identidad del Angolita con el Zapallito de Italia, etc., que se cultiva en Buenos Aires. Véase la Fig. 1."

- ↑ Millán (1943[2]): "En una semillería de Buenos Aires adquirí semilla de un zapallito de Tronco Alargado, que resultó ser la raza que describen y figuran los autores norteamericanos recién mencionados (Tapley et al. 1937[11]) con el nombre de Italian Vegetable Marrow (p. 41) y Vilmorin-Andrieux y Cie. (1925[13], p. 225) con el de Courge d'Italie. Esta raza es muy distinta a la anterior e ignoro la difusión que pueda tener en nuestros cultivos. Véase la Lám. VII"

- ↑ Error en la cita: Etiqueta

<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasPérez Castellano 1914 criollo nota - ↑ a b Millán (1943[2]): "(Sobre Zapallo Angola) En esta parte del Plata la cita más antigua que conocemos es la de Grigera (1819[15]). Desde entonces el zapallo Angola se incorpora a la literatura hortícola y se hace popular en Argentina. En la Banda Oriental está registrado por Larrañaga (1922[1]) entre las plantas que cultivó en 1823 en su quinta del Miguelete. Después, con excepción de Sacc (1881[16]), que lo halló en el mercado de Montevideo, no lo mencionan los escritos uruguayos que hemos consultado. Parece evidente que por lo menos el nombre nunca fue muy conocido en el Uruguay, y que hoy no se cultiva en ese país. Si bien la referencia de Larrañaga (1922[1]) -quien también cultivó el Bugango, el Zapallito de Tronco, el Criollo y el Andai- indicaría que consideraba el zapallo Angola distinto del Bugango, en cambio son muy semejantes las descripciones que de ambas razas hizo Sacc (1881[16] p.470): el zapallo Bugango es de color verde oscuro y el de Angola de color verde y amarillo. Obsérvese que ambos colores de la corteza se advierten en las poblaciones de zapallo Angola. Además de la Lám. VI, consúltense las ilustraciones de Contardi (1940[17]). El zapallo Angola pertenece a Cucurbita pepo y ha sido importado en Argentina lo mismo que el Bugango fue importado en Uruguay. Sin entrar al problema todavía cuestionado del centro de origen de C. pepo (nota de la transcripción: su origen es norteamericano), su cultivo en África parece muy antiguo. De allí pudo venir el zapallo Angola. Son indicios de ese origen, el nombre, y, especialmente, la muy probable identidad del zapallo Angola con el zapallo Bugango del Uruguay. Y si esos indicios reflejaran la verdad, sería el zapallo Angola el único representante africano entre las hortalizas de gran cultivo en nuestro país."

- ↑ a b c Millán (1943[2]): "El zapallo Bugango se cultivaba en la Banda Oriental del Plata por lo menos ya en 1787 y desde entonces, durante un siglo y cuarto, recibió especiales consideraciones de los autores uruguayos que se ocuparon de él. Caravia (1882[22]), quien ha dejado la descripción más completa, lo escribió en estos términos: "fruto grande, de corteza o cáscara gruesa, dura, marcando por lo regular en la parte exterior, tajadas o divisiones salientes de uno a otro extremo, muy pronunciadas; del cual hay algunas variedades que se distinguen por el color de su corteza, verde oscuro en unas, verde y amarillo en otras, amarillo y blanco, etc., etc., y por el sabor y el color más o menos amarillo de su carne. Esta especie, bien cultivada produce frutos exquisitos, particularmente los que se obtienen de las primeras flores, regularmente de gran tamaño, y que guardados se conservan buenos hasta la siembra del año siguente; siendo indispensable, para conseguir esa duración, recogerlos completamente sazonados (maduros), tomándolos después de la desecación de las ramas". Sacc (1881[16]) dijo que los frutos del zapallo Bugango eran cilíndricos y de carne anaranjada. Según Pérez Castellano (1914[14]), cuando están inmaduros son comúnmente desabridos, pero estando bien sazonados, con la corteza tan dura que es menester partirlos con un serrucho, exhalan cuando se parten una fragancia agradable. Larrañaga (publicado en 1924[19]), a quien se lo ofrecieron asado en lugar de pan, lo encontró tan exquisito como las mejores batatas. En cuanto a la aptitud para la conservación, Pérez Castellano anota que estando bien sazonados "se conservan todo el año sin perder nada de su bondad -cosa que no tienen los criollos; pues por buenos que sean, y por más guardados que estén debajo del techo, sienten mucho los fríos, se desmejoran y se pierden pronto". Por su parte Berro (1914[20]) agrega que mantenidos a la intemperie, en lugar seco, se conservan en buen estado hasta el año siguiente. Según Berro, por el año 1914 declinaba en Uruguay el cultivo del zapallo Bugango, siendo sustituido por otro parecido en la forma pero de sabor menos agradable, que lo preferían por ser más productor y tener más pulpa. Actualmente parece que ya no se cultiva en ese país, por lo menos no lo conocen las personas a quienes he consultado ni figura en el comercio de semillas a juzgar por el folleto de la semillería de C. Bazzani y Cía (1943[23]). Nadie, que yo sepa, lo ha citado entre las hortalizas cultivadas en Argentina. En cuanto al origen del zapallo Bugango puede leerse en la página 341 de las Observaciones sobre agricultura de Pérez Castellano la siguiente referencia: "Otros zapallos hay que llaman de Guinea, o bugangos, nombre que seguramente es africano, como lo es el zapallo, traído de esa parte del África que se acaba de nombrar". (Ya en prensa esta nota, el doctor Pedro Henríquez Ureña me escribe: "Hemos buscado, Ángel Rosenblat y yo, datos sobre bugango y no encontramos nada. La hipótesis de Pérez Castellano parece acertada: la estructura de bugango tiene aire africano; pero el aire a veces engaña".) Y más adelante, en la página 342: "Me parece haber leído en uno de los viajes del intrépido navegante Cook lo que aconseja de que para las largas navegaciones se embarquen calabazas de comer por ser alimento saludable a la tripulación, y un preservativo contra el escorbuto. Siendo esto así, como lo creo, yo aconsejaría a los capitanes de las embarcaciones que hacen viajes largos, que embarcasen bugangos bien sazonados con preferencia a toda otra especie de zapallo; pues no conozco ninguna que se conserve más, ni que se conserve con todo su buen gusto y frescura". Lo dicho permite pensar que el zapallo Bugango pudo venir durante el período colonial entre las vituallas de los barcos negreros que llegaban de África y que en largas épocas fue el único tráfico lícito que concedían por el puerto de Buenos Aires nuestros augustos abuelos. Berro (1914[20]) clasificó a nuestro conocido Zapallito de Tronco como Cucurbita pepo, y al zapallo Bugango como C. maxima. Hoy sabemos que el zapallito pertenece a Cucurbita maxima y que esta especie es sudamericana, pero respecto al zapallo Bugango nada se puede afirmar por falta de documentación. (De Candolle, en Géographie botanique (1855[24]), opinó que Cucurbita maxima era originaria de Asia meridional, y después, en Origines des plantes cultivées (1883[25]), confirmando su idea de que la especie era del Viejo Mundo, la creyó entonces originaria de África. En cuanto a Cucurbita pepo, en ambas obras se inclina a pensar que es oriunda de América septentrional. Hablando de C. pepo dice en la página 204 de la última obra citada: "Si l'habitation spontanée se confirme en Amérique, on pourra dire désormais que les Courges cultivées par les Romains et dans le moyen age étaient le Cucurbita maxima et celles des indigenes de l'Amérique du Nord, dans le XVIIe siecle, vues par divers voyageurs, le Cucurbita pepo". Seguramente las determinaciones de Berro se fundaron en esas ideas.) Nos parece sorprendente la similitud del zapallo Bugango del Uruguay con el zapallo Angola, tan conocido y apreciado en Argentina. La forma del fruto, los colores frecuentes en las poblaciones, la dureza de la corteza y la larga conservación que los autores uruguayos atribuyen al Bugango, son caracteres y propiedades que también se aplican exactamente al zapallo de Angola".

- ↑ Millán 1943[2]: "Pérez Castellano (1912[18]), en su mentada carta a Benito Riva, le dio el nombre de bubango, y así lo designaron Sacc[16] y también Vidal[19] en su edición anotada del viaje de Larrañaga a Paisandú. Larrañaga habría escrito gubango, según Berro[20], o gubamgo, según el citado Vidal. Pérez Castellano (1914[14] p.341-342), Caravia (1867[21] p.261, y Caravia 1882[22] p.490) y Berro[20] escriben bugango y "así -dice este último- lo he oído yo designar desde el tiempo de la Guerra Grande". Solamente Pérez Castellano, en sus Observaciones sobre agricultura, lo designa también, una vez, con el nombre de Guinea."

- ↑ Peralta et al. (2008[26]). p. 124. "Entrada 143. Procedencia: Artasa, Belén, Catamarca, (1246 msnm). Descripción cualitativa: prevalecen las plantas guiadoras, seguidas de las que forman matas extendidas, vigorosas y de hojas lisas. El 55% de las plantas produce frutos del tipo zapallito redondo del tronco, el 25% del tipo turbante y el resto del tipo comercial de invierno, con formas acorazonadas, chatas o globosas. Los zapallitos del tronco tienen extensa cicatriz. Los turbantes corteza anaranjado intenso, jaspeado. Los del tipo del año son globosos y acorazonados grises gris-rosado mientras que los chatos son de color anaranjado intenso o verdes oscuro, algunos jaspeados. Cáscaras medianamente duras a duras en los del año y turbantes. Pulpas vere claro en los del tronco, crema en los turbantes y anaranjado medio a intenso en los chatos, acorazonados y blogosos. Semillas blancas rugosas, otras castañas de superficie lisa y una menor proporción de color crema con pliegues". Hay fotos en la misma página que ilustran los zapallos.

- ↑ (Millán 1947[28]). p. 340. Morfológica y genéticamente el carácter de la corona parece distinto en ambos casos. La herencia de corona en C. turbaniformis, estudiada por Lotsy (citado por Whitaker and Jagger 1937: Whitaker, TW y IC Jagger. 1937. Breeding and improvement of cucurbits. Yearbook of Agriculture. U.S.Dep.Agric., p. 207-232) está regida por dos pares de factores, cualesquiera de los cuales en su forma dominante, determina la presencia de la corona. Lotsy cruzó Turbante x Green Hubbard y obtuvo en F1 frutos con corona y en F2 15 plantas de frutos con corona y 1 sin corona. Si esta planta con frutos sin corona, homocigota recesivo, se autofecunda, engendra únicamente frutos sin corona. No ocurre lo mismo en Cucurbita maxima var. zapallito. Algunas plantas de frutos sin corona que hemos autofecundado dieron plantas con frutos sin corona y plantas con frutos con corona; y plantas con gran corona autofecundadas dieron plantas con frutos con distintos grados de corona. Esta expresión sugiere que en este caso la herencia de corona estaría regida por factores múltiples (Lám. 3A).

- ↑ a b c d e Martes 1 de abril del 2014. "Las lluvias complican al zapallo" en: La hora del mate, la red social del campo[32] "La síntesis elaborada por Ignacio Paunero, el investigador que tuvo a cargo el trabajo, indica: “La siembra en las condiciones de exceso de lluvias de la presente campaña permitió comprobar la menor adaptación de las variedades Cokena INTA y Paquito INTA a esta situación. El rajado de los frutos que tuvo Paquito INTA, ya fue observado en ensayos anteriores, existiendo una predisposición de origen genética. Las variedades Frontera INTA, Dorado INTA y Cuyano INTA, presentaron menor cantidad de frutos dañados y mayor producción. En el caso de Frontera INTA, que fue estudiado en años anteriores, los rendimientos fueron inferiores a su potencial en sistemas de cultivo intensivo”.".

Referencias citadas

- ↑ a b c d e Larrañaga, DA. 1922 (sobre 1823). Diario de la chácara, con observaciones. 1823. Escritos de Don Dámaso Antonio Larrañaga, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 1. Montevideo.

- ↑ a b c d e f g h i j k l Millán R, 1943. Los zapallos Bugango y Angola. Revista Argentina de Agronomía 10:192-198.

- ↑ a b c Millán R, 1945. Variaciones del zapallito amargo Cucurbita andreana y el origen de Cucurbita maxima. Revista Argentina de Agronomía 12:86-93

- ↑ a b c d e f g h Millán R (1968) Observaciones sobre cinco Cucurbitáceas cultivadas o indígenas en la Argentina. Darwiniana 14(4):654–660 http://www.jstor.org/stable/23213812

- ↑ a b Robinson y Decker-Walters (1997) Cucurbits.

- ↑ The Novice Chef. How to clean it and how to use it.

- ↑ Seeking Simple in the Suburbs. How to prepare green striped cushaw to make a pie better than pumpkin.

- ↑ Friends Drift Inn. Just what is a cushaw? It's not a lawn ornament.

- ↑ a b c d e Millán, R (1947). Los zapallitos de tronco de América extratropical. Darwiniana T. 7, No. 3 (enero 1947), pp. 333-345. http://www.jstor.org/stable/23211608

- ↑ Error en la cita: Etiqueta

<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBailey - ↑ a b Tapley, WT, WD Enzie y GP van Eseltine. 1937. The cucurbits. The vegetables of New York. vol. 1, Part. 4. State of New York, Education Department. Albany.

- ↑ a b c Paris, H. S. (1986). A proposed subspecific classification for Cucurbita pepo. Phytologia, 61(3), 133-138. http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/4480599

- ↑ Vilmmorin-Adnrieux y Cie. 1925. Les plantes potageres. 4me. ed. París.

- ↑ a b c d Pérez Castellano, JM. 1914. Observaciones sobre agricultura. Primera edición completa y ajustada al texto original definitivo. Montevideo.

- ↑ Grigera, T. 1819. Manual de agricultura. Imprenta de la Independencia. Buenos Aires. Error en la cita: Etiqueta

<ref>no válida; el nombre «Grigera 1819» está definido varias veces con contenidos diferentes - ↑ a b c d Sacc, R. 1881. Análisis comparado de todas las especies de curgas (zapallos) existentes en el mercado de Montevideo. Revista de la Asociación Rural del Uruguay. 10(15): 469-470. Dice Millán (1943) quien lo cita, "mi colega uruguayo Bernardo Rosengurtt tuvo la amabilidad de hacerme conocer este trabajo y de enviarme la copia que he consultado".

- ↑ Contardi, HG. 1939 (1940). Inventario de las variaciones observadas en los frutos de una población de zapallos (Cucurbita pepo L.). Anales Instituto Fitotécnico de Santa Catalina 1: 187-199. Dice Millán (1943) "ver especialmente Fig. 1, A; Fig. 3, C; Fig. 4, B y Fig. 5".

- ↑ Pérez Castellano, JM. 1912 (1787). La Banda Oriental en 1787, por el doctor Pérez Castellano. Revista Histórica, publicada por el Archivo y Museo Histórico Nacional. 5:664. Montevideo.

- ↑ a b Larrañaga, DA. 1924 (escrito alrededor de 1823). Diario de viaje desde Montevideo al pueblo de Paisandú. Escritos de Don Dámaso Antonio Larrañaga. Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 3:49.

- ↑ a b c d Berro, MB. 1914. La agricultura colonial. Montevideo.

- ↑ Caravia, AT. 1867. Manual del cultivador en forma de diccionario. Quinta y última parte del Curso de Agricultura.. Montevideo.

- ↑ a b Caravia, AT. 1882. Manual práctico del cultivador americano en forma de diccionario sobre agricultura comprendiendo varios ramos de la economía rural y doméstica. Montevideo.

- ↑ Bazzani y Cía, C. Manual de siembras y almanaque para 1942. 26º ed. Montevideo.

- ↑ De Candolle, A. 1855. Géographie botanique raisonée, 2:903. París.

- ↑ De Candolle, A. 1883. Origine des plantes cultivées, 2me ed. París.

- ↑ Peralta, IE (dir.), M Makuch, S García Lampasona, PN Occhiuto, PD Asprelli, IM Lorello, L Togno. 2008. Catálogo de poblaciones criollas de pimiento, tomate y zapallo colectadas en valles andinos de la Argentina. Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Facultad de Ciencias Agrarias, UN Cuyo. IADIZA CCT - CONICET Mendoza.

- ↑ Pozner R. 2010. Cucurbitaceae. En: Flora del Valle de Lerma. En: Aportes Botánicos de Salta. Herbario MCNS. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Argentina.

- ↑ http://www.jstor.org/discover/10.2307/23211608?uid=3737512&uid=2473450443&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid=60&sid=21102643509263 Millán (1947). Los zapallitos de tronco de la América extratropical. Darwiniana.

- ↑ a b Flora Argentina, Cucurbitaceae http://www.floraargentina.edu.ar/publicaciones%5CCUCURBITACEAE-1.pdf

- ↑ Registro Nacional de Cultivares del INASE http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=select&id=14

- ↑ a b c d e f Manual de cultivo de zapallo para la región semiárida pampeana. INTA.

- ↑ a b Martes 1 de abril del 2014. "Las lluvias complican al zapallo" en: La hora del mate, la red social del campo. http://www.lahoradelmate.com/noticias/general/item/las-lluvias-complicaron-al-zapallo

- ↑ a b c d e f g Goites, Enrique. Manual de cultivos para la huerta orgánica familiar. Pro-Huerta. INTA.

- ↑ a b c d Revista Ruralis número 9.

- ↑ a b c d Evaluación de tres variedades de zapallo anquito y tres híbridos de maíz dulce en el noroeste del Chubut INTA

- ↑ Zapallo Tetsukabuto. INTA.

- ↑ a b Contardi, GH. 1939. Estudios genéticos en Cucurbita y consideraciones agronómicas. Physis 18:331-347.

- ↑ De Grazia, J; P Tittonell; OS Perniola; A Caruso y A Chiesa. 2003. Precocidad y rendimiento en Zapallito Redondo del Tronco (Cucurbita maxima var. zapallito (Carr.) Millán) en función de la relación nitrógeno:potasio. Agric. Téc. v.63 n.4 Chillán

- ↑ ANMAT. Nota del 3 de junio de 1996. Debe evitarse el consumo de zapallitos amargos. http://www.anmat.gov.ar/webanmat/comunicados/Prensa/1996/prensa1a.asp

- ↑ a b Paris HS. 1989. Historical Records, Origins, and Development of the Edible Cultivar Groups of Cucurbita pepo (Cucurbitaceae). Economic Botany 43,4:423-443. http://www.jstor.org/stable/4255187

Plantilla:Calabazas, calabacines, zapallos, zapallitos y nombres afines

![Una calabaza: Anco (quechua), Zapallo anco, andai o anday (guaraní), menos comúnmente y a pesar de que su origen es estadounidense coreano (y también probablemente para las formas de cuello más cortito, anquito o coreanito), a los cultivos de cuello corto y en general recto el horticultor lo conoce como Zapallo tipo Butternut (nombre científico: C. moschata market type Campana o Bell, o "tipo Butternut"). "Tipo Butternut" quiere decir "similar al cultivar 'Butternut'". 'Butternut' fue seleccionado a partir de un morfo curvo de otro grupo, 'Canada Crookneck', para tener un cuello recto más atractivo en los '30 en USA, luego en los '70 también en USA lo superó el 'Waltham Butternut' con mejor proporción de frutos de cuello recto[cita 2].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Cucurbita_moschata_Butternut_2012_G2.jpg/180px-Cucurbita_moschata_Butternut_2012_G2.jpg)

![Una calabaza con el mismo nombre, de cuello largo: Anco (quechua), Zapallo anco, andai o anday (guaraní), menos comúnmente y a pesar de que su origen es estadounidense coreano (y puede agregarse el adjetivo "largo") Cucurbita moschata Crookneck group, grupo que reúne a los similares al 'Butternut' pero de cuello mucho más largo y que generalmente se curva. También se pueden llamar "de cuello largo y curvo" aunque caracterizado por otras proporciones que los tipo Butternut que se hubieran curvado[cita 3]. En Estados Unidos hay cultivos consumidos preferentemente maduros, son muy difundidos 'Neck Pumpkin' y 'Pennsilvannia Dutch Crookneck'. Los italianos/franceses son identificados como de tipo "trombón" o tromba (y si zapallitos "trompeta", tromboncino, trombetta) y se consumen preferentemente inmaduros. En el montaje, arriba: C. moschata 'Neck Pumpkin', abajo, un zapallo tipo "trombón" o tromba en un mercado de Francia. A partir de 'Canada Crookneck' en los 1930' se seleccionó el 'Butternut' de cuello recto, más atractivo, que originó el grupo 'Butternut'.[cita 2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Cucurbita_moschata_Crookneck_group_-_neck_and_trombone_mature_squashes.jpg/180px-Cucurbita_moschata_Crookneck_group_-_neck_and_trombone_mature_squashes.jpg)

![Otra calabaza: la "calabaza" en el centro del país, como Córdoba y Santiago del Estero, llamada "calabaza cordobesa" o "calabaza rayada" o "calabaza gringa", no hibrida con el anco[4]. Proviene de una variedad tradicional del sur de Estados Unidos llamada Cucurbita argyrosperma tipo cushaw (se pronunciaría cushé)[4], y es la única variedad de esta especie que se aprecia para pulpa (la especie se conoce más en el mundo de habla hispana por sus variedades para zapallito o para semillas). Esta landrace es de cáscara muy dura que se corta con cuchillo de cocina bien afilado y pulpa de color claro amarillenta-anaranjada de sabor muy suave que cosecha fanáticos en el sur de Estados Unidos.[6][7][8] El de la foto es un ejemplar especialmente grande, la variedad argentina es más delgada que la más típica estadounidense y de fondo amarillo.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Cucurbita_argyrosperma_winter_squash_cushaw_Large_food.jpg/180px-Cucurbita_argyrosperma_winter_squash_cushaw_Large_food.jpg)

![Calabazas del centro de la Argentina: diferencias entre los pedúnculos de Cucurbita argyrosperma "Calabaza cordobesa", y Cucurbita moschata "Anco". Según Millán (1968[4])](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Calabazas_del_centro_de_Argentina_-_ped%C3%BAnculos_de_Cucurbita_argyrosperma_%22Calabaza%22_y_C._moschata_%22Anco%22%2C_seg%C3%BAn_Mill%C3%A1n_1968.svg/180px-Calabazas_del_centro_de_Argentina_-_ped%C3%BAnculos_de_Cucurbita_argyrosperma_%22Calabaza%22_y_C._moschata_%22Anco%22%2C_seg%C3%BAn_Mill%C3%A1n_1968.svg.png)

![Cucurbita maxima tipo Turbante (Cucurbita maxima var. turbaniformis), no es el mismo que los zapallitos con corona (Millán 1947[cita 11]), puede haber "zapallitos" con "forma de turbante".](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Cucurbita_maxima_Turban_group_-_4_cultivars_compose.jpg/180px-Cucurbita_maxima_Turban_group_-_4_cultivars_compose.jpg)

![En el norte de Argentina donde se la cultiva persiste el nombre guaraní de curuguay[29] para Sicana odorifera, es una cucurbitácea trepadora pero a diferencia de los zapallos y zapallitos es una planta perenne. Sus frutos además de comestibles (en Argentina se usan en la fabricación de dulces[29]), tienen una fragancia que dura varios meses, por lo que se cortan y se mantienen dentro de los armarios de la casa como aromatizantes. Si bien no es un zapallo y no se la llama calabaza en Argentina, en otros países puede encontrársela como "calabaza de olor", "calabaza melona", "calabaza melón".](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Sicana_odorifera_compose.jpg/180px-Sicana_odorifera_compose.jpg)