Astronomía islámica

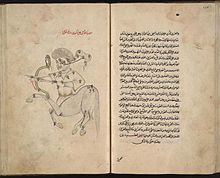

En historia de la astronomía, la astronomía islámica, árabe o musulmana es el trabajo astronómico dentro del mundo islámico, especialmente durante la Edad de Oro del islam (siglo VIII a siglo XVI) y transcrito en su mayoría en árabe. Estos descubrimientos fueron realizados principalmente en los sultanatos de Oriente Medio, Asia Central, Al-Ándalus, el norte de África, y más tarde en China e India.

En sus inicios, la astronomía en el mundo islámico llevó a cabo una trayectoria similar a otras ciencias en el islam, la asimilación de conocimientos extranjeros y la composición de estos elementos dispares para dar a luz a una tradición original. Las principales contribuciones son indias, persas y griegas, conocidas y asimiladas por traducciones.[1] Posteriormente, la astronomía árabe ejerce a su vez una influencia significativa en las astronomías india[2] y europea[3] e incluso en la astronomía china.[4]

Tradujeron el Almagesto; dieron nombre y catalogaron muchas estrellas visibles a simple vista en el cielo, como Aldebarán (a Tauri) o Altair (Aquilae α), y varios términos astronómicos como «alidada», «acimut» o «Almicantarat», que evidencian por su morfología su origen árabe.[5]

Dentro de sus principales exponentes se encuentran Al-Battani (858-929), Al Sufi (903-986) y Al-Farghani (805-880), una autoridad en el sistema solar. Estos conocimientos llegan a Europa Central con las invasiones turcas de Europa Oriental a lo largo del siglo XV.

Con cerca de 10.000 manuscritos en el mundo, muchos de los cuales no han sido objeto de un inventario bibliográfico, el cuerpo astronómico árabe es uno de los componentes de la literatura científica medieval mejor conservados. A pesar de las lagunas bibliográficas, los textos estudiados hasta la fecha proporcionan una imagen fiable de la actividad astronómica de los pueblos de habla árabe.[6]

Historia

Los árabes mantendrán viva la llama del saber, durante la época del oscurantismo europeo. Los estudios astronómicos interesaron tanto a matemáticos, viajeros, hombres de religión y al hombre común ya que su religión y el Corán tienen abundantes referencias al Sol, la Luna y las estrellas. Aparecieron observatorios públicos y privados por todas partes. La astrología era considerada como ciencia y los soberanos tenían sus astrólogos personales que guiaban muchas de las decisiones de estado.

Califato abasí

Los primeros califas de Bagdad pusieron al frente de su Casa de la sabiduría a un astrónomo: Yaya Belmansum, que concentra a su alrededor a los más destacados científicos de la época, poniendo a su disposición una excelente biblioteca y medios materiales abundantes. Dentro de ellos encontramos a:

- Muhammad al-Fazari, constructor de astrolabios.

- Al-Farghani (805 – 880), conocido en occidente como Alfargano, cuyo tratado de astronomía fue traducido al latín y utilizado en Europa hasta el siglo XVI.

- Al-Juarismi, vivió aproximadamente entre 780 y 850. y conocido por "Hisāb al-ŷabr wa'l muqābala", un tratado de álgebra, guarismos y algoritmos.

- Abumassar, astrólogo y experto en cometas.

- Thábit ibn Qurra (826 - 901), el mayor de los geómetras árabes, fue un excelente traductor y comentador de los griegos. Estudió el reloj de sol, determinó la altitud del Sol y la duración del año solar.

- Al Biruli, reformador del calendario y diseñador de engranajes de precisión. Se dedicó también a la proyección cartográfica y en su enciclopedia astronómica formuló la posibilidad lógica del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

- Al-Battani quizá el más respetado por los estudiosos europeos. Sus descubrimientos son amplísimos y sus estudios de las anomalías lunares y los eclipses tienen una extraordinaria precisión. Estableció las primeras nociones trigonométricas y concibe la fórmula fundamental de la trigonometría esférica.

Astronomía en al-Ándalus

Desde el siglo X se desarrolló una actividad astronómica en la península ibérica con astrónomos como Maslama al-Mayriti que adaptó las tablas de Al-Juarismi y fundó de una escuela de astronomía en Córdoba,[7] así como Ibn al-Saffar e Ibn al-Samh conocidos por sus estudios sobre el astrolabio y las esferas solares.[8] Uno de los astrónomos más importantes del siglo XI fue Al-Zarqali (Azarquiel) que participó en la creación de las Tablas toledanas comenzadas bajo la dirección de Said al-Andalusi.[9] En su Tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas, que se conoce a través de una versión hebraica, propuso un modelo planetario fundado sobre un excéntrico móvil capaz de explicar el fenómeno de trepidación.[10]

A finales del siglo XI y comienzos del XII, los astrónomos andalusíes aceptaron el reto de Alhacén, es decir, desarrollar un modelo de esferas que evitara los errores encontrados en el modelo ptolemaico.[11] Como la crítica de Alhacén, la obra andalusí anónima titulada al-Istidrak ala Batlamyus (Recapitulación de Ptolomeo) incluye una lista de objeciones a Ptolomeo. Este es el punto de partida de la controversia en al-Ándalus sobre la astronomía ptolemaica.[12]

La crítica y el cuestionamiento se hace de Ptolomeo o de las posiciones aristotélicas. En el primer grupo, en la astronomía matemática ortodoxa, se puede colocar a Jabir ibn Aflah cuyo trabajo Iṣlāḥ al-Majisṭi (Corrección del Almagesto) se conoce en Europa, gracias a la traducción en latín de Gerardo de Cremona y a dos traducciones hebreas. Su parte trigonométrica se considera la fuente del De triangularis de Regiomontano.[13] En este libro Jabir ibn Aflah volvía a discutir particularmente las posiciones de los planetas inferiores con relación al Sol.[14]

La otra corriente estaba dominado por los filósofos aristotélicos como Ibn Rushd (Averroes), Maimónides, Abentofail e Ibn Bajjia que, partidarios del respeto absoluto a la física de Aristóteles, solamente admitían tres tipos de movimiento: centrífugo, centrípeto y circular.[13] En consecuencia, la solución que buscaron fue en los patrones concéntricos.

Por lo tanto Averroes rechazó la teoría de los círculos deferentes propuesto por Ptolomeo en su tiempo, ya que rechazó el modelo de Ptolomeo: era un partidario del modelo de universo concéntrico de Aristóteles.[15] Escribió sobre el sistema planetario de Ptolomeo la siguiente crítica:[1]

Es contrario a la naturaleza suponer la existencia de una esfera excéntrica o de un epiciclo. [...] La astronomía contemporánea no presenta ninguna verdad, se ajusta solo a los cálculos, no la realidad.

Contemporáneo de Averroes, Maimónides, escribió a propósito del modelo planetario de Avempace (Ibn Bayyah):

He oído que Ibn Bayyah [Avempace] había descubierto un sistema donde no hay epiciclos, sin embargo no ha prescindido de las esferas excéntricas. Sus discípulos no me lo dijeron; y, aunque fuera verdad que hubiera descubierto tal sistema, no ha ganado gran cosa, porque la excentricidad es también contraria a los principios establecidos por Aristóteles... Te expliqué que estas dificultades no concernían al astrónomo, porque no pretende enseñar las propiedades verdaderas de las esferas, sino a sugerir simplemente una teoría, exacta o no, en la cual el movimiento de las estrellas y de los planetas es uniforme y circular, y de acuerdo con la observación.[16]

Según Juan Vernet y Julio Samsó, Alpetragio (al-Bitruji) es el único de esta escuela aristotélica que propone un modelo homocéntrico relativamente acabado.[17] Estos sistemas planetarios, sin embargo, fueron rechazados porque las predicciones de las posiciones de los planetas eran menos precisas que con modelo de Ptolomeo,[18] esencialmente porque mantenían el dogma aristotélico de movimiento circular perfecto.

Toledo como foco cultural

Al-Zarqali (1029-1087), conocido por los latinos como Azarquiel, era toledano y allí sirvió y trabajó poco antes de que la secular capital de tantos gobiernos cayera en manos del rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León. Su pérdida supuso el despertar para los confiados príncipes musulmanes.

Sin embargo para el occidente europeo la toma de Toledo fue el inicio del desertar cultural. Junto a la Sicilia normando-árabe, Toledo fue la más importante puerta de entrada de la cultura árabe en Europa. Pasó a la custodia cristiana tras su conquista por Alfonso VI con todos sus focos culturales intactos: eruditos, artistas y bibliotecas. Era también Toledo emporio de la erudición judía. Sin los hebreos, que se sentían en casa con ambos mundos: islámico y cristianos, no hubiera podido desempeñar su papel de mediador cultural. Ellos traducirían del árabe al romance y luego el estudioso cristiano vertía su traducción al latín.

Pronto las posibilidades de Toledo atraen a eruditos de todos los países cristiano-romanos en busca de desconocidos tesoros de sabiduría: Gerardo de Cremona, que llegó en busca del Almagesto de Ptolomeo y tradujo hasta setenta obras científicas. Robert de Chester, introductor de la matemática de Al Charizmi. Miguel Escoto y Germán el Dálmata, incubadores del racionalismo europeo comentando a Averroes y Alpetragio.

Todo este gran movimiento de traducciones fue promovido y protegido por el rey Alfonso X el Sabio, que persigue la meta de hacer de su corte un centro de las ciencias y las artes similar al de los príncipes árabes. Presta fundamental atención a las ciencias cosmológicas, pero también se ocupa del ajedrez, la historia, la religión y manda que se traduzca al castellano, no al latín, buscando cultivar al pueblo llano.

En el campo concreto de la astronomía, sus Tablas alfonsíes perviven en Europa hasta el siglo XVII.

Escuela de Maraghe

Basadas en las observaciones babilónicas, se construyeron las llamadas «tablas astronómicas», en las que se encontraban las posiciones y el movimiento de los cuerpos celestes. Estas observaciones, junto con las realizadas por iraníes, hindúes y griegos, llevaron a un nuevo cálculo de los movimientos celestes y a una astronomía matemática muy evolucionada que practicaron Al-Biruni y la escuela de Maraghe en Persia con Nasir al-Din al-Tusi. Estos nuevos cálculos llevarían posteriormente a una revisión de la astronomía de Ptolomeo.

Observatorio de Ulugh Beg

Influencia de la astronomía árabe

Se ha dicho que la ciencia árabe fue mera imitación de la del Imperio bizantino o del mundo clásico. Se ha dicho también que la ciencia árabe-española fue imitación de la ciencia árabe-oriental. Hoy se puede demostrar que no es cierto en absoluto.

Las aportaciones astronómicas árabes llegan con claridad hasta fines del siglo XV. Fueron cinco siglos en los que el islam creó y transmitió ciencia a los deprimidos estados europeos medievales. Sus astrolabios, cuadrantes, dióptricos y brújulas están en los estantes de nuestros museos. Pero lo que es aún más importante, es que los principales astrónomos y matemáticos que inauguran la nueva época de las ciencias: Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton bebieron en las fuentes de Alfarganí, Alzarcalí, y Albatani.

Véase también

- Lista de fabricantes de instrumentos astronómicos

- Contribuciones islámicas a la Europa medieval

- Ciencia islámica en la Edad Media

- Matemática en el islam medieval

- Física en el mundo islámico medieval

Referencias

- ↑ a b (Gingerich, abril de 1986, p. 74)

- ↑ Virendra Nath Sharma (1995). «8-10». Sawai Jai Singh and His Astronomy. Motilal Banarsidass Publ. ISBN 8120812565.

- ↑ Saliba, George (1999). «Seeking the Origins of Modern Science?». RIIFS (en inglés). Archivado desde el original el 9 de mayo de 2008.

- ↑ Benno van Dalen; S. M. Razaullah Ansari (2002). «19-32». History of Oriental Astronomy. Islamic Astronomical Tables in China: The Sources for Huihui li. Springer Verlag. ISBN 1402006578.

- ↑ Islamic Crescents' Observation Project, ed. (1 de mayo de 2007). «Arabic Star Names». icoproject.org (en inglés).

- ↑ Ilyas, Mohammad (1997). Islamic Astronomy. Pelanduk Publications. ISBN 9679785491.

- ↑ Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, pp. 280-283

- ↑ Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, pp. 283

- ↑ Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, pp. 285

- ↑ Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, pp. 287

- ↑ (Saliba, 1981, p. 219)

- ↑ Sabra, A. I.; Mendelsohn, Everett. The Andalusian Revolt Against Ptolemaic Astronomy: Averroes and al-Bitrûjî (en inglés). Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in honor of I. Bernard Cohen. Cambridge University Press. pp. 233-253.

- ↑ a b Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, pp. 292

- ↑ George Saliba, « Les théories planétaires », dans Rashed y Morelon, 1997, p. 98.

- ↑ «El epiciclo y el deferente son imposibles. Es pues necesario entregarse a nuevas investigaciones respecto a la verdadera astronomía cuyos fundamentos son los principios de la física». Averroes , Metafísica, Lib. XII, part. II, cap. 4, com. 45.

- ↑ Bernard R. Goldstein (marzo de 1972). «Theory and Observation in Medieval Astronomy». Isis 1 (63): 39-47 [40-41].

- ↑ Joan Vernet y Julio Samsó, «La ciencia árabe en Andalucía», en Rashed y Morelon, 1997, p. 293

- ↑ Ptolemaic Astronomy, Islamic Planetary Theory, and Copernicus's Debt to the Maragha School. Science and Its Times. Thomson Gale. 2005-2006.

- ↑ Science in Islamic civilisation: proceedings of the international symposia: "Science institutions in Islamic civilisation", & "Science and technology in the Turkish and Islamic world"[1]

Bibliografía

- Gingerich, Owen (abril de 1986). «Islamic astronomy». Scientific American (en inglés) 254 (10). Archivado desde el original el 1 de enero de 2011.

- Rashed, Roshdi; Morelon, Régis (1997). Histoire des sciences arabes (en francés). Vol. I: Astronomie, théorique et appliquée. París: Les éditions du Seuil. ISBN 2020303523.

- Saliba, George (1981). «Review: Geschichte des arabischen Schriftiums. Band VI: Astronomie bis ca. 430 H by F. Sezgin». Journal of the American Oriental Society (en inglés). Vol. 101 (2): 219-221.

Enlaces externos

- La ciencia astronómica en la civilización musulmana. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). En revista Alif Nûn nº 41, septiembre de 2006.

- Es la hora del crepúsculo en la ciudad de Bagdad... Artículo de caosyciencia.com, del 11 de junio de 2003.