Diferencia entre revisiones de «Deforestación en Argentina»

| Línea 53: | Línea 53: | ||

==== Cambios tecnológicos ==== |

==== Cambios tecnológicos ==== |

||

La [[Región chaqueña argentina|región chaqueña]] se caracteriza por su clima seco, poco apto para los cultivos. Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías de siembra directa, que tienen una tasa de infiltración más alta y mayor capacidad de almacenamiento del agua, ocasiona que los cultivos se muevan a áreas más marginales, impulsando la deforestación. La soja resistente al glifosato y otras variedades transgénicas contribuyen a que pueda ser cultivada en suelos poco aptos para la agricultura.<ref name=":9" /> |

La [[Región chaqueña argentina|región chaqueña]] se caracteriza por su clima seco, poco apto para los cultivos. Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías de siembra directa, que tienen una tasa de infiltración más alta y mayor capacidad de almacenamiento del agua, ocasiona que los cultivos se muevan a áreas más marginales, impulsando la deforestación. La soja resistente al glifosato y otras variedades transgénicas contribuyen a que pueda ser cultivada en suelos poco aptos para la agricultura.<ref name=":9" /> |

||

==== Deuda externa y devaluación ==== |

|||

A nivel global, existe evidencia de que las variables macroeconómicas tienen un impacto sobre el desarrollo de las prácticas agrícolas,<ref>{{Cita publicación|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-01848-2|título=World Agriculture in Disarray|apellidos=Johnson|nombre=D. Gale|fecha=1973|fechaacceso=2020-05-03|idioma=en-gb|doi=10.1007/978-1-349-01848-2}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://econpapers.repec.org/article/oupajagec/v_3a56_3ay_3a1974_3ai_3a1_3ap_3a1-13..htm|título=The Exchange Rate and U. S. Agriculture|apellidos=Schuh|nombre=G. Edward|fecha=1974|publicación=American Journal of Agricultural Economics|volumen=56|número=1|páginas=1–13|fechaacceso=2020-05-03}}</ref> en particular, las tasas de intercambio, las fluctuaciones de la moneda y los servicios de la [[deuda externa]]. Los programas de alivio de deuda externa pueden tener un impacto sobre la deforestación, previniendo que se deforesten más áreas.<ref>{{Cita libro|título=Oil wealth and the fate of tropical rainforests : a comparative study of eight tropical countries|url=https://www.worldcat.org/oclc/50802601|editorial=Routledge|fecha=2003|fechaacceso=2020-05-03|isbn=0-415-27867-8|oclc=50802601|apellidos=Wunder, Sven.}}</ref> En Argentina, la deuda externa y la devaluación han actuado como variables macroeconómicas que impulsan la deforestación.<ref>{{Cita web|url=https://www.lavaca.org/notas/deuda-externa-deuda-ecologica-y-sobreexplotacion-humana-y-natural-donde-pierde-la-vida-y-gana-el-dinero/|título=Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero|fechaacceso=2020-05-03|autor=Pengue, Walter|fecha=2018-07-06|sitioweb=lavaca|idioma=es}}</ref> |

|||

== Consecuencias == |

== Consecuencias == |

||

Revisión del 14:17 3 may 2020

La deforestación (o "desmonte") en Argentina es el proceso de destrucción o agotamiento de la superficie forestal de los bosques de Argentina. La deforestación en Argentina contribuye al cambio climático,[2] mediante el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero,[3] produce un incremento en la desertificación,[4][5] la salinización de las cuencas acuíferas,[6][7] y el aumento de las precipitaciones.[2] La deforestación es una de las principales causas de degradación, disminución y extinción de especies nativas[8][9][10] y de pérdida de biodiversidad en Argentina. Es uno de los conflictos ambientales más importantes del país, que tiene su origen en la gran concentración de la propiedad de la tierra por un grupo de terratenientes y la postergación de las comunidades indígenas de Argentina.[11][12][13]

La reducción de la masa forestal de Argentina se estima en un 66% en el lapso de 75 años (1930-2005),[14] debido a las actividades de la industria maderera, la producción de celulosa para el papel, y fundamentalmente de la agricultura.[15] Las prácticas de estos sectores no incluyen técnicas de conservación y regeneración, por lo que su estrategia es talar y deforestar hasta agotar el recurso.[16]

Según estimaciones de la FAO, la tasa de deforestación en Argentina es una de las más altas de América del Sur, con un 0,8% de deforestación anual.[17] El avance de la frontera agrícola es la principal causa de deforestación en Argentina,[18] sobre todo para el cultivo de soja y la agricultura ganadera.[19]: 305 [20] Estas actividades han ocasionado que en el período 2000-2010 se deforestaran en la Argentina un promedio de 300.000 hectáreas por año.[21] La tasa de deforestación es actualmente de un promedio de 1,1 millones de hectáreas anuales.[22] El 80% de la deforestación en Argentina se concentra en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.[23] Santiago del Estero es la provincia argentina donde más se ha deforestado.[24]

La región chaqueña, que incluye a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, es la más afectada por la deforestación.[13][19]: 305 El 85% del total del bosque subtropical chaqueño fue deforestado entre 1969 y 2004.[25] Entre 2002-2013 el promedio de emisiones anuales brutas por deforestación fue de 101.141.848 de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e),[26]: 9 y en 2017 se calculaba que la deforestación había aportado, junto con la agricultura, el 44% de las emisiones totales del país.[27]

La superficie de los bosques remanentes se encuentra en mal estado, en condiciones degradadas,[16] fragmentados,[17] o en muchos casos se limitan a relictos.[28] La sanción de la Ley de Bosque Nativo en 2007 creó una serie de organismos estatales dedicados a monitorear los bosques nativos y a implementar medidas para su protección. La sanción ayudó a frenar parcialmente la deforestación, pero hay estimaciones de que se deforestaron 1,1 millones de hectáreas desde la sanción de la Ley de Bosques,[29] en parte debido a que la deforestación en Argentina presenta un alto grado de informalidad e ilegalidad.[30] Un informe del 2004 estimaba que el sector informal en la economía forestal representaba entre el 40% y el 60% del total.[31]

Terminología

En Argentina se utiliza popularmente el término "desmontes" para referirse al proceso de deforestación. El término "desmontar" significa "cortar en un monte o en parte de él los árboles o matas",[32] y probablemente la frecuencia con la que se utiliza en Argentina desmonte como sinónimo intercambiable con deforestación se relacione al hecho de que el proceso de deforestación en Argentina ocurre mayormente en los ecosistemas de tipo monte, en la zona de la provincia fitogeográfica del monte. Sin embargo, a pesar de su popularidad, el término "desmonte" no tiene una definición precisa como sí la tienen "deforestación" y "degradación".[33]

Historia

La ausencia de datos durante buena parte del siglo XX dificulta las tareas de dimensionar la superficie inicial del área forestal del país,[14] pero se estima que el territorio argentino a principios del siglo XX estaba cubierto en un 30% de su superficie por áreas forestales nativas.[14]: 21 Se calcula que en 1914 existían más de 100 millones de hectáreas de bosque nativo.[34]

Cambios en la gestión del bosque

En la región chaqueña, las comunidades originarias de Argentina gestionaban el bosque mediante el fuego, creando diferentes parches de vegetación que les servían para atraer animales herbívoros destinados a la caza.[35] Esta gestión regulaba la relación entre los bordes de los pastizales y los bordes del bosque.[35] Con el desplazamiento de las poblaciones originarias y la colonización europea, la intensidad y frecuencia de los fuegos se vio reducida, dando paso a un nuevo tipo de vegetación que resultó en el deterioro y cambio en la composición del bosque. Los colonos europeos también introdujeron el ganado en la región, llevando al sobrepastoreo. Los colonos además cortaron aquellas especies de árboles que encontraban valiosas para su consumo. Esto produjo una alteración en la composición y estructura del bosque, llevando a su degradación.[36]

Construcción del ferrocarril

La explotación forestal en la región chaqueña argentina comenzó a partir de 1880, en el sector oriental, con la introducción del ferrocarril.[37] A principios del siglo XX las empresas ferrocarriles británicas cambiaron el durmiente de hierro por el de quebracho, lo que llevó a un aumento en la demanda de este material y a un incremento en la deforestación.[35] Los árboles se utilizaban para la construcción de postes, durmientes y taninos para las vías del ferrocarril.[38]

Expansión del modelo agro-exportador

La demanda de postes y varillas del sector agro-exportador de la región agrícola pampeana incrementó la presión sobre la región chaqueña argentina.[37]

A principios del siglo XX, la producción vitivinícola en la zona de Cuyo impulsó a que la región chaqueña ubicada en la zona de los Llanos de la Rioja empezara a ser explotada forestalmente. La producción vitivinícola necesitaba madera para vasijas, toneles y espaldares.[37]

Producción de leña y combustible

La explotación forestal en la zona de los Llanos de la Rioja estuvo orientada a la producción de leña y combustible para la zona del Litoral argentino. Con la expansión del ferrocarril a La Rioja, hubo un aumento en las cargas de leña y carbón entre principios del siglo XX y 1940 que iban destinados al Litoral.[37]

La Forestal

Un informe realizado en 2004 por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) estudió en detalle la devastación de los bosques naturales y el proceso de desertificación causados en el norte de la provincia de Santa Fe, principalmente por la acción de La Forestal.[39]

Como consecuencia del tipo de explotación forestal realizada en Santa Fe por La Forestal y otras empresas, la provincia perdió el 86 % de sus bosques.[39]Causas

Causas directas

Expansión de la agricultura

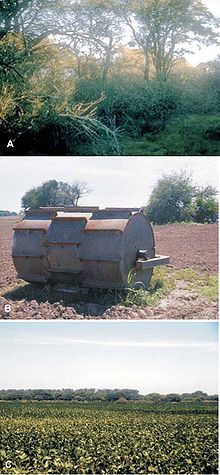

La expansión de la frontera agrícola es una de las principales causas de la deforestación.

Tala de bosques

La tala de bosques se produce de manera legal e ilegal. En la región chaqueña argentina, la tala en los períodos 1985-2005 representó más de 40.000 ha.[38]

Causas indirectas

Aumento del precio de la tierra

El aumento en el precio de la tierra tiene un impacto sobre la deforestación. En Argentina, el aumento en el precio de la tierra en la región pampeana ocasionó que el cultivo de soja se desplazara a las regiones del norte de Córdoba.[40] Un estudio de 2019 encontró que el precio de la tierra agrícola en las provincias con bosques nativos capturaba el efecto de la expansión de la agricultura y las demandas de exportación, donde un aumento del 1% en los precios de la tierra marcaba un aumento del doble en la tasa de deforestación.[41]

Cambios tecnológicos

La región chaqueña se caracteriza por su clima seco, poco apto para los cultivos. Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías de siembra directa, que tienen una tasa de infiltración más alta y mayor capacidad de almacenamiento del agua, ocasiona que los cultivos se muevan a áreas más marginales, impulsando la deforestación. La soja resistente al glifosato y otras variedades transgénicas contribuyen a que pueda ser cultivada en suelos poco aptos para la agricultura.[40]

Deuda externa y devaluación

A nivel global, existe evidencia de que las variables macroeconómicas tienen un impacto sobre el desarrollo de las prácticas agrícolas,[42][43] en particular, las tasas de intercambio, las fluctuaciones de la moneda y los servicios de la deuda externa. Los programas de alivio de deuda externa pueden tener un impacto sobre la deforestación, previniendo que se deforesten más áreas.[44] En Argentina, la deuda externa y la devaluación han actuado como variables macroeconómicas que impulsan la deforestación.[45]

Consecuencias

Impacto sobre la fauna

El impacto sobre la fauna es dispar, con algunas especies que en el corto plazo parecen no sufrir los efectos de la deforestación y otras que se ven directamente impactadas.

Un estudio realizado en 1999 encontró que el mono aullador negro en el norte chaqueño argentino modificaba su dieta a partir de la deforestación, pero que no se veía significativamente afectado por el avance del humano sobre el bosque.[46]

Impacto sobre el ecosistema

Un estudio publicado en 2008 encontró que la fragmentación del hábitat en el bosque chaqueño argentino afectaba a comunidades tróficamente enlazadas de plantas, insectos minadores de hojas y sus parasitoides, aplicando un análisis en tres niveles tróficos. El estudio analizó 630 especies (241 plantas, 135 insectos y 254 parasitoides), encontrando que una reducción en el área de hábitat resultó en casi un 50% de reducción en la diversidad de las plantas, un 30% en la de los insectos minadores, y casi la mitad de los parasitoides. Además, el estudio confirmó que las especies raras se perdieron de manera más rápida que las especies más generalistas, es decir, aquellas cuya dieta es más variada. Los procesos de extinción locales y la sinergia en la interacción de las especies podría generar efectos en cascada, incrementando los efectos de la fragmentación y generando interrupciones en procesos ecológicos básicos.[10]

Impacto sobre las personas

Las comunidades indígenas wichís del Chaco se han visto particularmente afectadas por la deforestación.[47] Además, la situación irregular de la tenencia de la tierra entre estas comunidades ocasiona que existan conflictos permanentes con los productores de soja.[13] Las comunidades indígenas de Salta también sufren los impactos de la deforestación. En particular, la situación irregular de tenencia de la tierra ocasiona que sean víctimas de violencia y desalojos.[48]

Deforestación ilegal

Caso de La Moraleja S.A.

A mediados de 2017, Greenpeace Argentina realizó una campaña para denunciar a Sprite por prácticas poco éticas de sus subcontratistas. En un cartel colgado en el Obelisco, le reclamaban a Sprite que reforestara las 3.000 hectáreas de bosques nativos que la empresa La Moraleja S.A. deforestó en la provincia de Salta.[49] La «Finca La Moraleja», propiedad de Ángel Sanchís, es una de las principales productoras de limones del país, y tenía en el 2017 un contrato a 20 años con Coca-Cola para la provisión de jugo de limón.[50] La empresa obtuvo sus permisos de explotación antes de que la provincia de Salta finalizara el Ordenamiento Territorial exigido por la Ley de Bosques,[51] con varias irregularidades en el proceso.[52] Tras la protesta de Greenpeace Argentina, La Moraleja emitió un comunicado expresando que se encontraba trabajando con la Fundación ProYungas para la restauración de bosques nativos en Salta.[53][54] A fines de 2017, La Moraleja perdió la certificación de agricultura sostenible emitida por la Rainforest Alliance.[55]

Monitoreo

Organismos estatales

El órgano administrativo responsable de generar los datos sobre bosques nativos es la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.[56] La UMSEF desarrolla el Portal del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos.[57]

Organismos científicos

El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Red Agroforestal Chaco Argentina realizan un "monitoreo de desforestación en el Chaco seco". El proyecto incluye mapas satelitales, estadísticas y publicaciones relacionadas al monitoreo ambiental y social de los bosques chaqueños.[58]

Iniciativas ciudadanas

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave en elevar las denuncias por la deforestación, exponer la problemática en los medios de comunicación y en articular territorialmente para evitar la deforestación. También elaboran informes propios que analizan la situación en diversas provincias y a nivel nacional. Algunas de estas iniciativas son:

- Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF).[59]

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).[60]

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) implementó en 2013 un programa para capacitar a las comunidades wichí en la lectura de imágenes satelitales que les permitieran ubicar más fácilmente los lugares donde se estaban realizando desmontes.[61]

Acciones contra la deforestación

Ley de Bosques

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de Bosque Nativo,[62] es una norma nacional de Argentina que regula el uso de los bosques nativos. La ley tiene como objetivos reducir la deforestación en Argentina, la conservación de los bosques nativos, la regulación y gestión responsable del uso forestal, y la promoción del manejo sostenible de los bosques.[62] Para ello, la ley determina categorías de conservación de los bosques, crea un fondo fiduciario destinado a la conservación y promoción de manejo responsable de los bosques bajo un modelo de pago por servicios ambientales, y establece autoridades de aplicación cuyo mandato es elaborar datos para monitorear el estado de conservación de los bosques nativos, en coordinación con las provincias.[63]

Tras un intenso debate, la ley fue sancionada el 21 de septiembre de 2007 por el Congreso de la Nación Argentina y reglamentada mediante el Decreto 91/2009[64] en febrero de 2009 por el Poder Ejecutivo tras el reclamo que hicieron más de 70 organizaciones ambientalistas.Retenciones

Los estudios a nivel global demuestran que un aumento en los impuestos sobre la agricultura de exportación tiene un efecto positivo para la protección de los bosques, ya que reduce los incentivos para producir y consecuentemente ayuda a reducir la deforestación.[65] Las retenciones a las exportaciones implementadas sobre los granos de soja son un mecanismo para prevenir la deforestación. En 2018, la ausencia de este impuesto llevó a un incremento en el cultivo de soja y consecuentemente a las actividades de deforestación.[66]

Véase también

- Reducción de las emisiones de la deforestación

- Deforestación por región

- Regiones geográficas de Argentina

- Río Nuevo (Argentina)

Referencias

- ↑ Díaz, Sandra; Fargione, Joseph; Iii, F. Stuart Chapin; Tilman, David (15-ago-2006). «Biodiversity Loss Threatens Human Well-Being». PLOS Biology (en inglés) 4 (8): e277. ISSN 1545-7885. PMC 1543691. PMID 16895442. doi:10.1371/journal.pbio.0040277. Consultado el 27 de marzo de 2020.

- ↑ a b «El impacto de la deforestación en la Región del Gran Chaco». Argentina Investiga. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Gasparri, N. Ignacio; Grau, H. Ricardo; Manghi, Eduardo (1 de diciembre de 2008). «Carbon Pools and Emissions from Deforestation in Extra-Tropical Forests of Northern Argentina Between 1900 and 2005». Ecosystems (en inglés) 11 (8): 1247-1261. ISSN 1435-0629. doi:10.1007/s10021-008-9190-8. Consultado el 12 de abril de 2020.

- ↑ Ravelo, Andres & Planchuelo, Ana & Garcia, Cesar & SORIA, DARÍO & Maggi, Alejandro & Kindgard, Federico & ELISSALDE, NÉSTOR & Salomone, Jorge. (2011). Evaluación de la desertificación a Nivel Nacional.

- ↑ «El desmonte en el Chaco argentino potencia la desertificación». Argentina Investiga. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Repetto, Juan Manuel. «Las consecuencias del desmonte bajo la lupa de la ciencia | Sobre La Tierra». Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Amdan, M. L.; Aragón, R.; Jobbágy, E. G.; Volante, J. N.; Paruelo, J. M. (2013). «Onset of deep drainage and salt mobilization following forest clearing and cultivation in the Chaco plains (Argentina)». Water Resources Research (en inglés) 49 (10): 6601-6612. ISSN 1944-7973. doi:10.1002/wrcr.20516. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Manzoli, Darío Ezequiel; Antoniazzi, Leandro Raúl; Saravia, María José; Silvestri, Leonardo; Rorhmann, David; Beldomenico, Pablo Martín (10 de julio de 2013). «Multi-Level Determinants of Parasitic Fly Infection in Forest Passerines». PLOS ONE (en inglés) 8 (7): e67104. ISSN 1932-6203. PMC 3707910. PMID 23874408. doi:10.1371/journal.pone.0067104. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «Por el cambio climático y la deforestación, hay más parásitos en aves». Argentina Investiga. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ a b Cagnolo, Luciano; Valladares, Graciela; Salvo, Adriana; Cabido, Marcelo; Zak, Marcelo (2009). «Habitat Fragmentation and Species Loss across Three Interacting Trophic Levels: Effects of Life-History and Food-Web Traits». Conservation Biology (en inglés) 23 (5): 1167-1175. ISSN 1523-1739. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01214.x. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Cacace, Graciela P.; Morina, Jorge Osvaldo (2019). «Expansión de la soja transgénica y deforestación en la Argentina, 1990-2018». XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, 9 al 11 de octubre de 2019. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Leake, Andrés; de Ecónomo, María (2008). La deforestación de Salta. 2004-2007. Salta: Fundación ASOCIANA. ISBN 978-987-24283-0-3.

- ↑ a b c Schmidt, Mariana Andrea (2015-11). «Política Ambiental, Avance de la Frontera Agropecuaria y Deforestación en Argentina: el caso de la ley “De Bosques”». GeoPantanal 10 (18): 121-139. ISSN 1517-4999. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ a b c Dirección de Bosques (Diciembre de 2005). «Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Informe nacional. Proyecto Bosques Nativos y Áreas protegidas BIRF 4085-AR, 1998-2005.». Argentina.gob.ar. Consultado el 22 de marzo de 2020.

- ↑ «Regiones forestales de Argentina - ECyT-ar». cyt-ar.com.ar. Consultado el 22 de marzo de 2020.

- ↑ a b «¿Cuál es el problema? | Fundación Vida Silvestre Argentina». www.vidasilvestre.org.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ a b Marcelo Zak y Marcelo Cabido. «El avance de la agricultura es la mayor causa de deforestación». Argentina Investiga. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «El avance de la agricultura es la mayor causa de deforestación». Argentina Investiga. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ a b Girbal-Blacha, Noemí María; Mendonça, Sonia Regina de (2007). Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil: conflictos sociales, educación y medio ambiente. Prometeo Libros Editorial. ISBN 978-987-574-200-0. Consultado el 22 de marzo de 2020.

- ↑ Union of Concerned Scientists. «What's Driving Deforestation?». www.ucsusa.org (en inglés). Consultado el 12 de abril de 2020.

- ↑ «La deforestación agrava inundaciones». Clarín. Consultado el 30 de enero de 2011.

- ↑ Fernández Mainardi, Patricia (2020-15-02). «Arrasar para cultivar: una radiografía de la deforestación en Argentina». Infobae. Consultado el 2020-21-03.

- ↑ «Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2019». Greenpeace. Enero de 2020. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ «Una provincia argentina en el ranking mundial de desmontes». Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Zak, Marcelo R.; Cabido, Marcelo; Hodgson, John G. (1 de diciembre de 2004). «Do subtropical seasonal forests in the Gran Chaco, Argentina, have a future?». Biological Conservation (en inglés) 120 (4): 589-598. ISSN 0006-3207. doi:10.1016/j.biocon.2004.03.034. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. «Anexo Técnico. Resultados alcanzados por la República Argentina por la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación para las regiones forestales Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva Misionera y Espinal, parapagos basados en resultados de REDD+ (2014-2016)». unfccc.int. Consultado el 23 de marzo de 2020.

- ↑ «Los 13 datos más destacados sobre el estado del medio ambiente en Argentina». Infobae. Consultado el 27 de marzo de 2020.

- ↑ Kalesnik, Fabio; Valles, Laura; Rubén; Quintana; Aceñolaza, Pablo (1 de enero de 2008). «Parches relictuales de Selva en Galería (Monte Blanco) en la región del Bajo Delta del Río Paraná». Instituto Superior de Correlacion Geologica, Serie Miscelanea 17 (1): 169-192. ISSN 1514-4836. Consultado el 27 de marzo de 2020.

- ↑ Fernández Mainardi, Patricia (15 de febrero de 2020). «Arrasar para cultivar: una radiografía de la deforestación en Argentina». Infobae. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ Fabiola Czubaj (7 de febrero de 2019). «Deforestación: un relevamiento alerta sobre la pérdida de bosques protegidos». www.lanacion.com.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Braier, Gustavo (2004). SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN ARGENTINA, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ed. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. Documento de Trabajo. Informe Nacional Argentina..

- ↑ Real Academia Española. «desmontar | Diccionario de la lengua española». «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Consultado el 2 de mayo de 2020.

- ↑ «Anexo 2: Definiciones». www.fao.org. Consultado el 2 de mayo de 2020.

- ↑ Clarín.com. «Hay 73 millones de hectáreas de bosques menos que en 1914». www.clarin.com. Consultado el 22 de marzo de 2020.

- ↑ a b c Morello, Jorge (30 de septiembre de 1981). Gran Chaco: el proceso de expansión de la frontera agrícola desde el punto de vista ecológico ambiental. Consultado el 1 de mayo de 2020.

- ↑ Bucher, E. H. (1982). «Chaco and Caatinga — South American Arid Savannas, Woodlands and Thickets». En Huntley & Walker, ed. Ecology of Tropical Savannas. Ecological Studies (en inglés británico): 48-79. ISSN 0070-8356. doi:10.1007/978-3-642-68786-0. Consultado el 1 de mayo de 2020.

- ↑ a b c d Natenzon, Claudia E.; Olivera, Gabriela (1994). «La tala del bosque en los Llanos de La Rioja (1900-1960)». Desarrollo Económico 34 (134): 263-284. ISSN 0046-001X. doi:10.2307/3467319. Consultado el 1 de mayo de 2020.

- ↑ a b Marcelo Cabido & Zak, Marcelo & Cingolani, Ana & Cáceres, Daniel M. & Diaz, Sandra & Oesterheld, M. & Aguiar, Martin & Ghersa, C. & Paruelo, J.. (2005). Cambios en la cobertura de la vegetación del centro de Argentina. ¿Factores directos o causas subyacentes? La heterogeneidad de la vegetación de los agroecosistemas. Editorial Facultad de Agronomía. Buenos Aires. Argentina.

- ↑ a b «Consecuencias del negocio forestal. Santa Fe perdió casi el 90 % de sus bosques». Edición Uno. 30 de julio de 2004. Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2018. Consultado el 29 de enero de 2018.

- ↑ a b Zak, Marcelo R.; Cabido, Marcelo; Cáceres, Daniel; Díaz, Sandra (1 de agosto de 2008). «What Drives Accelerated Land Cover Change in Central Argentina? Synergistic Consequences of Climatic, Socioeconomic, and Technological Factors». Environmental Management (en inglés) 42 (2): 181-189. ISSN 1432-1009. doi:10.1007/s00267-008-9101-y. Consultado el 1 de mayo de 2020.

- ↑ Alcañiz, Isabella; Gutierrez, Ricardo A. (12 de noviembre de 2019). «Between the Global Commodity Boom and Subnational State Capacities: Payment for Environmental Services to Fight Deforestation in Argentina». Global Environmental Politics 20 (1): 38-59. ISSN 1526-3800. doi:10.1162/glep_a_00535. Consultado el 16 de abril de 2020.

- ↑ Johnson, D. Gale (1973). World Agriculture in Disarray (en inglés británico). doi:10.1007/978-1-349-01848-2. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ Schuh, G. Edward (1974). «The Exchange Rate and U. S. Agriculture». American Journal of Agricultural Economics 56 (1): 1-13. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ Wunder, Sven. (2003). Oil wealth and the fate of tropical rainforests : a comparative study of eight tropical countries. Routledge. ISBN 0-415-27867-8. OCLC 50802601. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ Pengue, Walter (6 de julio de 2018). «Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero». lavaca. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ Kowalewski, null; Zunino, null (1999). «Impact of deforestation on a population of alouatta caraya in northern argentina». Folia Primatologica; International Journal of Primatology 70 (3): 163-166. ISSN 1421-9980. PMID 10394065. doi:10.1159/000021689. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ Barreiro, Ramiro. «El mortífero avance de la frontera agrícola argentina». EL PAÍS. Consultado el 29 de febrero de 2020.

- ↑ Schmidt, Mariana Andrea (2014-12). «Bosques nativos en Salta: Entre el ordenamiento territorial y los re-(des)ordenamientos posibles». Geograficando 2 (10). ISSN 2346-898X. Consultado el 3 de mayo de 2020.

- ↑ Clarin.com. «Protestaron colgados a 30 metros de altura frente al Obelisco contra la deforestación». www.clarin.com. Consultado el 31 de octubre de 2017.

- ↑ «Según Greenpeace, una empresa lleva desmontadas miles de hectáreas de bosques protegidos». www.lagacetasalta.com.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ Leake, Andrés; López, Omar Enrique; Leake, María Cecilia (2016). La deforestación del Chaco Salteño 2004-2015. SMA Ediciones. ISBN 978-987-45348-4-2.

- ↑ Soto, Miguel Ángel. «Anatomía de la deforestación argentina: el caso de La Moraleja». eldiario.es. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ La Moraleja. «Posición de La Moraleja respecto la deforestación». La moraleja S.A. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «Mensaje de Fin de Año del Presidente de Fundación ProYungas». proyungas.org.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «Finca La Moraleja en Salta perdió la certificación de agricultura sostenible». Informate Salta. 30 de noviembre de 2017. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal». Argentina.gob.ar. 4 de abril de 2018. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ «Portal SNMB». snmb.ambiente.gob.ar. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ «Monitoreo Deforestacion». monitoreodesmonte.com.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «Red Agroforestal Chaco Argentina – Redaf». Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «FARN – Fundación Ambiente y Recursos Naturales». Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ «La FAUBA capacita a wichís en tecnología satelital para controlar desmontes | Agronomía Informa». www.agro.uba.ar. Consultado el 3 de abril de 2020.

- ↑ a b «LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS». servicios.infoleg.gob.ar. Consultado el 21 de marzo de 2020.

- ↑ «Ley de Bosques | Fundación Vida Silvestre Argentina». www.vidasilvestre.org.ar. Consultado el 22 de marzo de 2020.

- ↑ «Decreto Nº 91/2009 - Reglamentación de la Ley N° 26.331 sobre protección ambiental de los bosques nativos.». www.ecolex.org. Consultado el 16 de abril de 2020.

- ↑ Angelsen, Arild (16 de noviembre de 2010). «Policies for reduced deforestation and their impact on agricultural production». Proceedings of the National Academy of Sciences (en inglés) 107 (46): 19639-19644. ISSN 0027-8424. PMID 20643935. doi:10.1073/pnas.0912014107. Consultado el 19 de abril de 2020.

- ↑ Rocha, Laura. «Subió la deforestación y preocupa la baja partida a la protección de bosques en el nuevo Presupuesto». Infobae. Consultado el 2 de mayo de 2020.