Diferencia entre revisiones de «Vestigialidad humana»

Sin resumen de edición |

Sin resumen de edición Etiqueta: editor de código 2017 |

||

| Línea 32: | Línea 32: | ||

=== Coxis === |

=== Coxis === |

||

[[Archivo:Tubal Pregnancy with embryo.jpg|thumb|Esta foto presenta una cola vestigial en un embrión humano de 10 milímetros en la séptima semana de embarazo.]] |

|||

El [[coxis]] o cóccix es el remanente de una [[cola]] perdida. Todos los mamíferos tienen cola en algún momento de su desarrollo; en humanos, está presente por un período de 4 semanas, durante las [[:en:Carnegie stages|etapas]] 14 a 22 de la [[embriogénesis humana]].<ref>{{cite journal |doi=10.1016/S0940-9602(11)80496-6 |pmid=8059973 |title=Morphological and immunohistochemical characteristics of axial structures in the transitory human tail |journal=Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger |volume=176 |issue=3 |pages=277–86 |year=1994 |last1=Saraga-Babić |first1=Mirna |last2=Lehtonen |first2=Eero |last3=Švajger |first3=Anton |last4=Wartiovaara |first4=Jorma }}</ref> Esta cola es más prominente en embriones humanos de 31-35 días de edad.<ref>{{cite journal |doi=10.1002/aja.1001520108 |pmid=677043 |title=Evidence of a role for cell death in the disappearance of the embryonic human tail |journal=American Journal of Anatomy |volume=152 |issue=1 |pages=111–29 |year=1978 |last1=Fallon |first1=John F. |last2=Simandl |first2=B. Kay }}</ref> El [[Coxis|coxis]], ubicado al final de la columna vertebral, ha perdido su función original para ayudar al equilibrio y la movilidad, aunque todavía cumple algunas funciones secundarias, como ser un punto de unión para los músculos, lo que explica por qué no se ha degradado aún más. El [[Coxis|coxis]] sirve como sitio de unión para tendones, ligamentos y músculos. También funciona como un punto de inserción de algunos de los músculos del piso pélvico. En casos raros, el defecto congénito produce una [[Cola#Colas humanas|estructura de cola corta]] que está presente en el momento del nacimiento. Veintitrés casos de bebés humanos nacidos con tal estructura se han reportado en la literatura médica desde 1884.<ref name=Dao>{{cite journal |doi=10.1016/S0046-8177(84)80079-9 |pmid=6373560 |title=Human tails and pseudotails |journal=Human Pathology |volume=15 |issue=5 |pages=449–53 |year=1984 |last1=Dao |first1=Anh H. |last2=Netsky |first2=Martin G. }}</ref><ref>{{cite journal |doi=10.1097/00000637-198804000-00009 |pmid=3284435 |title=Detailing the Human Tail |journal=Annals of Plastic Surgery |volume=20 |issue=4 |pages=340–4 |year=1988 |last1=Dubrow |first1=Terry J. |last2=Wackym |first2=Phillip Ashley |last3=Lesavoy |first3=Malcolm A. }}</ref> En casos raros como estos, se determinó que la columna vertebral y el cráneo eran completamente normales. La única anormalidad era la de una cola de aproximadamente doce centímetros de largo. Estas colas pudieron ser removidas quirúrgicamente, y las personas han reanudado sus vidas normales.<ref>{{cite journal |doi=10.3171/jns.1985.63.3.0461 |pmid=3894599 |title=The human tail: A benign stigma |journal=Journal of Neurosurgery |volume=63 |issue=3 |pages=461–2 |year=1985 |last1=Spiegelmann |first1=Roberto |last2=Schinder |first2=Edgardo |last3=Mintz |first3=Mordejai |last4=Blakstein |first4=Alexander }}</ref> |

El [[coxis]] o cóccix es el remanente de una [[cola]] perdida. Todos los mamíferos tienen cola en algún momento de su desarrollo; en humanos, está presente por un período de 4 semanas, durante las [[:en:Carnegie stages|etapas]] 14 a 22 de la [[embriogénesis humana]].<ref>{{cite journal |doi=10.1016/S0940-9602(11)80496-6 |pmid=8059973 |title=Morphological and immunohistochemical characteristics of axial structures in the transitory human tail |journal=Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger |volume=176 |issue=3 |pages=277–86 |year=1994 |last1=Saraga-Babić |first1=Mirna |last2=Lehtonen |first2=Eero |last3=Švajger |first3=Anton |last4=Wartiovaara |first4=Jorma }}</ref> Esta cola es más prominente en embriones humanos de 31-35 días de edad.<ref>{{cite journal |doi=10.1002/aja.1001520108 |pmid=677043 |title=Evidence of a role for cell death in the disappearance of the embryonic human tail |journal=American Journal of Anatomy |volume=152 |issue=1 |pages=111–29 |year=1978 |last1=Fallon |first1=John F. |last2=Simandl |first2=B. Kay }}</ref> El [[Coxis|coxis]], ubicado al final de la columna vertebral, ha perdido su función original para ayudar al equilibrio y la movilidad, aunque todavía cumple algunas funciones secundarias, como ser un punto de unión para los músculos, lo que explica por qué no se ha degradado aún más. El [[Coxis|coxis]] sirve como sitio de unión para tendones, ligamentos y músculos. También funciona como un punto de inserción de algunos de los músculos del piso pélvico. En casos raros, el defecto congénito produce una [[Cola#Colas humanas|estructura de cola corta]] que está presente en el momento del nacimiento. Veintitrés casos de bebés humanos nacidos con tal estructura se han reportado en la literatura médica desde 1884.<ref name=Dao>{{cite journal |doi=10.1016/S0046-8177(84)80079-9 |pmid=6373560 |title=Human tails and pseudotails |journal=Human Pathology |volume=15 |issue=5 |pages=449–53 |year=1984 |last1=Dao |first1=Anh H. |last2=Netsky |first2=Martin G. }}</ref><ref>{{cite journal |doi=10.1097/00000637-198804000-00009 |pmid=3284435 |title=Detailing the Human Tail |journal=Annals of Plastic Surgery |volume=20 |issue=4 |pages=340–4 |year=1988 |last1=Dubrow |first1=Terry J. |last2=Wackym |first2=Phillip Ashley |last3=Lesavoy |first3=Malcolm A. }}</ref> En casos raros como estos, se determinó que la columna vertebral y el cráneo eran completamente normales. La única anormalidad era la de una cola de aproximadamente doce centímetros de largo. Estas colas pudieron ser removidas quirúrgicamente, y las personas han reanudado sus vidas normales.<ref>{{cite journal |doi=10.3171/jns.1985.63.3.0461 |pmid=3894599 |title=The human tail: A benign stigma |journal=Journal of Neurosurgery |volume=63 |issue=3 |pages=461–2 |year=1985 |last1=Spiegelmann |first1=Roberto |last2=Schinder |first2=Edgardo |last3=Mintz |first3=Mordejai |last4=Blakstein |first4=Alexander }}</ref> |

||

| Línea 40: | Línea 42: | ||

La [[agenesia]] (falla en el desarrollo) de las [[muelas del juicio]] en las poblaciones humanas varía desde cero en los [[aborígenes de Tasmania]] hasta casi el 100% en los [[Pueblos indígenas de México|indígenas mexicanos]].<ref>{{cite journal |last1=Rozkovcová |first1=E |last2=Marková |first2=M |last3=Dolejsí |first3=J |title=Studies on agenesis of third molars amongst populations of different origin |journal=Sbornik lekarsky |volume=100 |issue=2 |pages=71–84 |year=1999 |pmid=11220165}}</ref> La diferencia está relacionada con el gen [[:en:PAX9|PAX9]] (y quizás otros genes).<ref>{{cite journal |doi=10.1073/pnas.0509562103 |pmid=16585527 |pmc=1458632 |title=Natural selection and molecular evolution in primate PAX9 gene, a major determinant of tooth development |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=103 |issue=15 |pages=5676–81 |year=2006 |last1=Pereira |first1=T. V. |last2=Salzano |first2=F. M. |last3=Mostowska |first3=A. |last4=Trzeciak |first4=W. H. |last5=Ruiz-Linares |first5=A. |last6=Chies |first6=J. A. B. |last7=Saavedra |first7=C. |last8=Nagamachi |first8=C. |last9=Hurtado |first9=A. M. |last10=Hill |first10=K. |last11=Castro-De-Guerra |first11=D. |last12=Silva-Junior |first12=W. A. |last13=Bortolini |first13=M.-C. |bibcode=2006PNAS..103.5676P }}</ref> |

La [[agenesia]] (falla en el desarrollo) de las [[muelas del juicio]] en las poblaciones humanas varía desde cero en los [[aborígenes de Tasmania]] hasta casi el 100% en los [[Pueblos indígenas de México|indígenas mexicanos]].<ref>{{cite journal |last1=Rozkovcová |first1=E |last2=Marková |first2=M |last3=Dolejsí |first3=J |title=Studies on agenesis of third molars amongst populations of different origin |journal=Sbornik lekarsky |volume=100 |issue=2 |pages=71–84 |year=1999 |pmid=11220165}}</ref> La diferencia está relacionada con el gen [[:en:PAX9|PAX9]] (y quizás otros genes).<ref>{{cite journal |doi=10.1073/pnas.0509562103 |pmid=16585527 |pmc=1458632 |title=Natural selection and molecular evolution in primate PAX9 gene, a major determinant of tooth development |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=103 |issue=15 |pages=5676–81 |year=2006 |last1=Pereira |first1=T. V. |last2=Salzano |first2=F. M. |last3=Mostowska |first3=A. |last4=Trzeciak |first4=W. H. |last5=Ruiz-Linares |first5=A. |last6=Chies |first6=J. A. B. |last7=Saavedra |first7=C. |last8=Nagamachi |first8=C. |last9=Hurtado |first9=A. M. |last10=Hill |first10=K. |last11=Castro-De-Guerra |first11=D. |last12=Silva-Junior |first12=W. A. |last13=Bortolini |first13=M.-C. |bibcode=2006PNAS..103.5676P }}</ref> |

||

=== Órgano de Jacobson === |

|||

En algunos animales, el [[órgano de Jacobson]], conocido también como [[Órgano de Jacobson|órgano vomeronasal]] ([[Órgano de Jacobson|VNO]]) es parte de un segundo sentido del olfato completamente separado, conocido como el [[Olfato|sistema olfativo accesorio]]. Se han realizado muchos estudios para determinar si hay presencia real de un [[Órgano de Jacobson|VNO]] en seres humanos adultos. Trotier et al.<ref>{{cite journal |doi=10.1093/chemse/25.4.369 |pmid=10944499 |title=The Vomeronasal Cavity in Adult Humans |journal=Chemical Senses |volume=25 |issue=4 |pages=369–80 |year=2000 |last1=Trotier |first1=D. |last2=Eloit |first2=C |last3=Wassef |first3=M |last4=Talmain |first4=G |last5=Bensimon |first5=J. L. |last6=Døving |first6=K. B. |last7=Ferrand |first7=J }}</ref> estimó que alrededor del 92% de los sujetos que no habían tenido cirugía septal tenían al menos un [[Órgano de Jacobson|VNO]] intacto. Kjaer y Fisher Hansen, por otro lado,<ref>{{cite journal |doi=10.1111/j.1600-0722.1996.tb00043.x |pmid=8653495 |title=The human vomeronasal organ: Prenatal developmental stages and distribution of luteinizing hormone-releasing hormone |journal=European Journal of Oral Sciences |volume=104 |issue=1 |pages=34–40 |year=1996 |last1=Kjær |first1=Inger |last2=Hansen |first2=Birgit Fischer }}</ref> declararon que la estructura del [[Órgano de Jacobson|VNO]] desapareció durante el desarrollo fetal, como ocurre con algunos primates.<ref>{{cite journal |doi=10.1002/ar.1152 |pmid=11519019 |title=Reappraisal of the vomeronasal system of catarrhine primates: Ontogeny, morphology, functionality, and persisting questions |journal=The Anatomical Record |volume=265 |issue=4 |pages=176–92 |year=2001 |last1=Smith |first1=Timothy D. |last2=Siegel |first2=Michael I. |last3=Bhatnagar |first3=Kunwar P. }}</ref> Sin embargo, Smith y Bhatnagar (2000)<ref>{{cite journal |doi=10.1046/j.1469-7580.2000.19730421.x |pmid=11117628 |pmc=1468143 |title=The human vomeronasal organ. Part II: Prenatal development |journal=Journal of Anatomy |volume=197 |issue=3 |pages=421–36 |year=2000 |last1=Smith |first1=Timothy D. |last2=Bhatnagar |first2=Kunwar P. }}</ref> afirmaron que Kjaer y Fisher Hansen simplemente omitieron la estructura en fetos viejos. Won (2000) encontró evidencia de un [[Órgano de Jacobson|VNO]] en 13 de sus 22 cadáveres (59.1%) y en 22 de sus 78 pacientes vivos (28.2%).<ref>{{cite journal |last1=Won |first1=J |last2=Mair |first2=EA |last3=Bolger |first3=WE |last4=Conran |first4=RM |title=The vomeronasal organ: an objective anatomic analysis of its prevalence |journal=Ear, nose, & throat journal |volume=79 |issue=8 |pages=600–5 |year=2000 |pmid=10969469}}</ref> Dados estos hallazgos, algunos científicos han argumentado que hay un [[Órgano de Jacobson|VNO]] en seres humanos adultos.<ref>{{cite journal |last1=Johnson |first1=A |last2=Josephson |first2=R |last3=Hawke |first3=M |title=Clinical and histological evidence for the presence of the vomeronasal (Jacobson's) organ in adult humans |journal=The Journal of otolaryngology |volume=14 |issue=2 |pages=71–9 |year=1985 |pmid=4068105}}</ref><ref>{{cite journal |first1=René |last1=Foltán |first2=Jiří |title=Behavioral changes of patients after orthognathic surgery develop on the basis of the loss of vomeronasal organ: a hypothesis |journal=Head & Face Medicine |volume=5 |pages=5 |year=2009 |last2=Šedý |pmid=19161592 |pmc=2653472 |doi=10.1186/1746-160X-5-5 }}</ref> Sin embargo, la mayoría de los investigadores han tratado de identificar la apertura del [[Órgano de Jacobson|órgano vomeronasal]] en humanos, en lugar de identificar la estructura epitelial tubular en sí.<ref>{{cite journal |last1=Bhatnagar |first1=Kunwar P. |last2=Smith |first2=Timothy D. |title=The human vomeronasal organ. III. Postnatal development from infancy to the ninth decade |journal=Journal of Anatomy |volume=199 |issue=Pt 3 |pages=289–302 |year=2001 |pmid=11554506 |pmc=1468331 |doi=10.1046/j.1469-7580.2001.19930289.x }}</ref> Por lo tanto, se ha argumentado que tales estudios, que emplean métodos de observación macroscópicos, a veces han omitido o incluso han identificado erróneamente el [[Órgano de Jacobson|órgano vomeronasal]].<ref name="Bhatnagar87">{{cite journal |last1=Bhatnagar |first1=Kunwar P. |last2=Kennedy |first2=Ray C. |last3=Baron |first3=Georg |last4=Greenberg |first4=Richard A. |title=Number of mitral cells and the bulb volume in the aging human olfactory bulb: A quantitative morphological study |journal=The Anatomical Record |volume=218 |issue=1 |pages=73–87 |year=1987 |pmid=3605663 |doi=10.1002/ar.1092180112 }}</ref> |

|||

Entre los estudios que usan métodos microanatómicos, no hay evidencia de que los seres humanos tengan neuronas sensoriales activas, como las que funcionan en los sistemas vomeronasales de otros animales.<ref name="Bhatnagar87" /><ref name="Witt06">{{cite journal |last1=Witt |first1=M |last2=Hummel |first2=T |title=Vomeronasal Versus Olfactory Epithelium: Is There a Cellular Basis for Human Vomeronasal Perception? |journal=International Review of Cytology |volume=248 |pages=209–59 |year=2006 |pmid=16487792 |doi=10.1016/S0074-7696(06)48004-9 |series=International Review of Cytology |isbn=978-0-12-364652-1}}</ref> Además, hasta la fecha no hay evidencia que sugiera que haya conexiones de nervios y axones entre las células receptoras sensoriales existentes que puedan estar en el [[Órgano de Jacobson|VNO]] humano adulto y en el cerebro.<ref>{{cite journal |vauthors=Wysocki CJ, Preti G |title=Facts, fallacies, fears, and frustrations with human pheromones |journal=The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology |volume=281 |issue=1 |pages=1201–11 |date=November 2004 |pmid=15470677 |doi= 10.1002/ar.a.20125}}</ref> Del mismo modo, no hay evidencia de ningún bulbo olfatorio accesorio en seres humanos adultos,<ref name="Bhatnagar87" /> y los genes clave implicados en la función de [[Órgano de Jacobson|VNO]] en otros mamíferos se han convertido en [[Pseudogén|pseudogenes]] en seres humanos. Por lo tanto, mientras se debate la presencia de una estructura en seres humanos adultos, una revisión de la literatura científica realizada por Tristram Wyatt concluyó que "la mayoría en el campo ... son escépticos sobre la probabilidad de un [[Órgano de Jacobson|VNO]] funcional en seres humanos adultos con la evidencia actual".<ref name="wy">{{cite book |last=Wyatt |first=Tristram D. |year=2003 |title=Pheromones and Animal Behaviour: Communication by Smell and Taste |location=Cambridge |publisher=Cambridge University Press |isbn=0-521-48526-6 |page=295}}</ref> |

|||

=== Oreja === |

|||

{{Multiple image |

|||

| align = right |

|||

| image1 = Gray906.png | width1 = 145 |

|||

| image2 = Donkey's ear.jpeg | width2 = 200 |

|||

| footer = Izquierda: Músculos del oído humano<br />Derecha: el músculo auricular no vestigial del [[Equus africanus asinus|burro]] puede ayudarlo a mover sus orejas como una [[Antena (artrópodos)|antena]]}} |

|||

Las orejas de un [[Macaca|mono macaco]] y la mayoría de los otros monos tienen músculos mucho más desarrollados que los de los humanos, y por lo tanto tienen la capacidad de mover sus oídos para escuchar mejor las posibles amenazas.<ref>Prof. A. Macalister, Annals and Magazine of Natural History, vol. vii., 1871, p. 342.</ref> Los seres humanos y otros primates como el [[orangután]] y el [[chimpancé]], sin embargo, tienen músculos de los oídos que están mínimamente desarrollados y no son funcionales, pero aún lo suficientemente grandes como para ser identificables.<ref name="Descent" /> Un músculo unido a la oreja que no puede mover la oreja, por la razón que sea, ya no puede decirse que tenga ninguna función biológica. En los humanos existe una variabilidad en estos músculos, tal que algunas personas pueden mover sus orejas en varias direcciones, y es posible que otros obtengan dicho movimiento mediante ensayos repetidos.<ref name="Descent" /><ref>{{cite journal|last1=Bair|first1=J. H.|title=Development of voluntary control.|journal=Psychological Review|year=1901|volume=8|issue=5|pages=474–510|doi=10.1037/h0074157}}</ref> En tales primates, la incapacidad de mover la oreja se compensa principalmente por la capacidad de girar la cabeza en un plano horizontal, una habilidad que no es común para la mayoría de los monos: una función que una vez proporcionaba una estructura ahora es reemplazada por otra.<ref>Mr. St. George Mivart, Elementary Anatomy, 1873, p. 396.</ref> |

|||

La estructura externa de la oreja también muestra algunas características vestigiales, como el nodo o punto en la hélice de la oreja conocido como el [[tubérculo de Darwin]] que se encuentra en alrededor del 10% de la población. |

|||

=== Ojo === |

|||

La [[Plica semilunaris|plica semilunar]] es un pequeño pliegue de tejido en la esquina interna del ojo. Es el vestigio remanente de la [[membrana nictitante]], un órgano que es completamente funcional en algunas otras especies de mamíferos.<ref>[[Richard Owen|Owen, R.]] 1866–1868. ''Comparative Anatomy and Physiology of Vertebrates''. London.{{pn|date=June 2017}}</ref> Sus músculos asociados también son vestigiales.<ref name="Descent" /> Se sabe que solo una especie de primate, el [[Arctocebus calabarensis|Calabar angwantibo]], tiene una [[membrana nictitante]] en funcionamiento.<ref>{{cite journal |doi=10.1002/ajpa.1330250307 |pmid=5971502 |title=The skin of primates. XXXIII. The skin of the angwantibo (Arctocebus calabarensis) |journal=American Journal of Physical Anthropology |volume=25 |issue=3 |pages=277–90 |year=1966 |last1=Montagna |first1=W. |last2=Machida |first2=H. |last3=Perkins |first3=E. M. }}</ref> |

|||

El [[:en:Orbitalis muscle|músculo orbital]] es un músculo vestigial o rudimentario no estriado (músculo liso) del ojo que cruza desde el surco infraorbitario y la fisura esfenomaxilar y está íntimamente unido con el periostio de la órbita. Fue descrito por Johannes Peter Müller y a menudo se llama músculo de Müller. El músculo forma una parte importante de la pared orbitaria lateral en algunos animales, pero en los humanos no se sabe que tenga ninguna función significativa. |

|||

<ref>{{cite journal |pmid=653491 |year=1978 |author1=Toerien |first1=M. J. |title=The orbital muscle of Müller |journal=South African Medical Journal |volume=53 |issue=4 |pages=139–41 |last2=Gous |first2=A. E. }}</ref><ref>Dutton, J.J., ''Atlas of Clinical and Surgical Orbital Anatomy, 2nd Edition'', Elsevier, 2011. p.116-117.</ref> |

|||

== Referencias == |

== Referencias == |

||

Revisión del 20:53 6 may 2018

En el contexto de la evolución humana, la vestigialidad humana involucra aquellos rasgos (como órganos o comportamientos) que ocurren en los humanos que han perdido la totalidad o la mayor parte de su función original a través de la evolución. Aunque las estructuras llamadas vestigiales a menudo parecen carecer de función, una estructura vestigial puede retener funciones menores o desarrollar otras menores. En algunos casos, las estructuras una vez identificadas como vestigiales simplemente tenían una función no reconocida.

Los ejemplos de vestigios humanos son numerosos, incluidos el anatómico (como el coxis humano, las muelas del juicio y la esquina interna del ojo), el comportamiento (la piel de gallina y el reflejo de prensión) y molecular (pseudogenes). Muchas características humanas también son vestigiales en otros primates y animales relacionados.

Historia

Charles Darwin enumeró una serie de supuestos rasgos vestigiales humanos, que denominó rudimentarios, en El origen del hombre (1890). Estos incluyen los músculos de la oreja, las muelas del juicio, el apéndice, el hueso de la cola (Coxis), el vello corporal y el pliegue semilunar en la esquina del ojo. Darwin también comentó sobre la naturaleza esporádica de muchas características vestigiales, especialmente la musculatura. Haciendo referencia al trabajo del anatomista William Turner, Darwin destacó una serie de músculos esporádicos que identificó como vestigios remanentes del panículo carnoso, particularmente el músculo esternal.[1][2]

En 1893, Robert Wiedersheim publicó The Structure of Man, un libro sobre la anatomía humana y su relevancia para la historia evolutiva del hombre. Este libro contenía una lista de 86 órganos humanos que consideraba vestigiales, o como explicó el mismo Wiedersheim: "Los órganos se han vuelto completamente o en parte sin función, algunos aparecen en el embrión solo, otros presentes durante la vida de manera constante o inconstante. que se puede llamar justamente Vestigial ".[3] Su lista de órganos supuestamente vestigiales incluía muchos de los ejemplos en esta página, así como otros que erróneamente se creía que eran puramente vestigiales, como la glándula pineal, el timo y la glándula pituitaria. Algunos de estos órganos que habían perdido sus funciones obvias y originales más tarde resultaron haber conservado funciones que no habían sido reconocidas antes del descubrimiento de hormonas o de muchas de las funciones y tejidos del sistema inmune.[4][5] Ejemplos incluidos:

- el papel de la pineal en la regulación del ritmo circadiano (aún no se conocía la función ni la existencia de la melatonina);

- el descubrimiento del papel del timo en el sistema inmune yace muchas décadas en el futuro; permaneció como un órgano misterioso hasta después de mediados del siglo XX;

- la hipófisis y el hipotálamo con sus muchas y variadas hormonas estaban lejos de ser entendidos, y mucho menos la complejidad de sus interrelaciones.

Históricamente, hubo una tendencia no solo a descartar el apéndice vermiforme por ser inútilmente vestigial, sino también por un peligro anatómico, una responsabilidad ante una inflamación peligrosa. Todavía a mediados del siglo XX, muchas autoridades acreditadas no concedieron ninguna función beneficiosa.[6] Esta fue una opinión apoyada, o quizás inspirada, por el propio Darwin en la edición de 1874 de su libro El origen del hombre y la selección en relación al sexo. La patente responsabilidad del órgano ante la apendicitis y su papel poco conocido dejó al apéndice como culpable de una serie de condiciones posiblemente no relacionadas. Por ejemplo, en 1916, un cirujano afirmó que la extirpación del apéndice había curado varios casos de neuralgia del trigémino y otros dolores nerviosos en la cabeza y la cara, aunque afirmó que la evidencia de apendicitis en esos pacientes no era concluyente.[7] El descubrimiento de hormonas y principios hormonales, especialmente por Bayliss y Starling, argumentó en contra de estos puntos de vista, pero a principios del siglo XX, todavía quedaba una gran cantidad de investigación fundamental sobre las funciones de grandes partes del tracto digestivo. En 1916, un autor consideró necesario argumentar en contra de la idea de que el colon no tenía una función importante y que "... la desaparición definitiva del apéndice es una acción coordinada y no necesariamente asociada con inflamaciones frecuentes como las que estamos presenciando en el humano..."[8]

Hubo una larga historia de dudas sobre tales puntos de vista despectivos. Alrededor de 1920, el prominente cirujano Kenelm Hutchinson Digby documentó observaciones previas, que se remontaban a más de treinta años, que sugerían que los tejidos linfáticos, como las amígdalas y el apéndice, pueden tener funciones inmunológicas sustanciales.

Anatómico

Apéndice

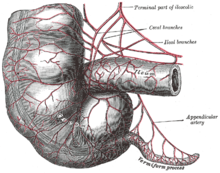

En los humanos modernos, el apéndice vermiforme es un vestigio de un órgano redundante que en las especies ancestrales tenía funciones digestivas, al igual que lo hace en las especies existentes en las que la flora intestinal hidroliza celulosa y materiales vegetales indigeribles similares.[9] Algunos animales herbívoros, como los conejos, tienen un apéndice vermiforme terminal y ciego que aparentemente tienen parches de tejido con funciones inmunitarias y también pueden ser importantes para mantener la composición de la flora intestinal. Sin embargo, no parece tener mucha función digestiva, y no está presente en todos los herbívoros, incluso en aquellos con grandes ciegos.[10] Sin embargo, como se muestra en las imágenes adjuntas, el apéndice humano es casi comparable al tamaño del conejo, aunque el ciego se reduce a un único bulto donde el íleon desemboca en el colon.[6] Algunos animales carnívoros también pueden tener apéndices, pero rara vez tienen más que ciegos vestigiales.[11] En línea con la posibilidad de que los órganos vestigiales desarrollen nuevas funciones, algunas investigaciones sugieren que el apéndice puede proteger contra la pérdida de bacterias simbióticas que ayudan a la digestión, aunque es poco probable que sea una función nueva, dada la presencia de apéndices vermiformes en muchos herbívoros.[12][13] Las poblaciones de bacterias intestinales atrincheradas en el apéndice pueden apoyar el restablecimiento rápido de la flora del intestino grueso después de una enfermedad, envenenamiento o después de que un tratamiento con antibióticos agota o causa cambios nocivos en la población bacteriana del colon.[14] Un estudio de 2013, sin embargo, refuta la idea de una relación inversa entre el tamaño del ciego y el tamaño y la presencia del apéndice. Está ampliamente presente en euarchontoglires (un superorden de mamíferos que incluye roedores y primates) y también ha evolucionado convergentemente en los marsupiales diprotodontes, monotremas, y es muy diverso en tamaño y forma, lo que podría sugerir que no es vestigial. Los investigadores deducen que el apéndice tiene la capacidad de proteger bacterias buenas en el intestino. De esta forma, cuando el intestino se ve afectado por una diarrea u otra enfermedad que limpia los intestinos, las bacterias buenas en el apéndice pueden repoblar el sistema digestivo y mantener a la persona sana.[15]

Coxis

El coxis o cóccix es el remanente de una cola perdida. Todos los mamíferos tienen cola en algún momento de su desarrollo; en humanos, está presente por un período de 4 semanas, durante las etapas 14 a 22 de la embriogénesis humana.[16] Esta cola es más prominente en embriones humanos de 31-35 días de edad.[17] El coxis, ubicado al final de la columna vertebral, ha perdido su función original para ayudar al equilibrio y la movilidad, aunque todavía cumple algunas funciones secundarias, como ser un punto de unión para los músculos, lo que explica por qué no se ha degradado aún más. El coxis sirve como sitio de unión para tendones, ligamentos y músculos. También funciona como un punto de inserción de algunos de los músculos del piso pélvico. En casos raros, el defecto congénito produce una estructura de cola corta que está presente en el momento del nacimiento. Veintitrés casos de bebés humanos nacidos con tal estructura se han reportado en la literatura médica desde 1884.[18][19] En casos raros como estos, se determinó que la columna vertebral y el cráneo eran completamente normales. La única anormalidad era la de una cola de aproximadamente doce centímetros de largo. Estas colas pudieron ser removidas quirúrgicamente, y las personas han reanudado sus vidas normales.[20]

Muelas del juicio

Las muelas del juicio son terceros molares vestigiales que los antepasados humanos utilizaron para ayudar a moler el tejido de la planta. La postulación común es que los cráneos de los ancestros humanos tenían mandíbulas más grandes con más dientes, que posiblemente se utilizaron para ayudar a masticar el follaje para compensar la falta de capacidad para digerir de manera eficiente la celulosa que forma la pared celular de una planta. A medida que las dietas humanas cambiaron, las mandíbulas más pequeñas se seleccionaron naturalmente, sin embargo, los terceros molares, o "muelas del juicio", todavía se desarrollan comúnmente en las bocas humanas.[21] Actualmente, las muelas del juicio se han vuelto inútiles e incluso dañinas en la medida en que a menudo se realizan procedimientos quirúrgicos para extirparlas.

La agenesia (falla en el desarrollo) de las muelas del juicio en las poblaciones humanas varía desde cero en los aborígenes de Tasmania hasta casi el 100% en los indígenas mexicanos.[22] La diferencia está relacionada con el gen PAX9 (y quizás otros genes).[23]

Órgano de Jacobson

En algunos animales, el órgano de Jacobson, conocido también como órgano vomeronasal (VNO) es parte de un segundo sentido del olfato completamente separado, conocido como el sistema olfativo accesorio. Se han realizado muchos estudios para determinar si hay presencia real de un VNO en seres humanos adultos. Trotier et al.[24] estimó que alrededor del 92% de los sujetos que no habían tenido cirugía septal tenían al menos un VNO intacto. Kjaer y Fisher Hansen, por otro lado,[25] declararon que la estructura del VNO desapareció durante el desarrollo fetal, como ocurre con algunos primates.[26] Sin embargo, Smith y Bhatnagar (2000)[27] afirmaron que Kjaer y Fisher Hansen simplemente omitieron la estructura en fetos viejos. Won (2000) encontró evidencia de un VNO en 13 de sus 22 cadáveres (59.1%) y en 22 de sus 78 pacientes vivos (28.2%).[28] Dados estos hallazgos, algunos científicos han argumentado que hay un VNO en seres humanos adultos.[29][30] Sin embargo, la mayoría de los investigadores han tratado de identificar la apertura del órgano vomeronasal en humanos, en lugar de identificar la estructura epitelial tubular en sí.[31] Por lo tanto, se ha argumentado que tales estudios, que emplean métodos de observación macroscópicos, a veces han omitido o incluso han identificado erróneamente el órgano vomeronasal.[32]

Entre los estudios que usan métodos microanatómicos, no hay evidencia de que los seres humanos tengan neuronas sensoriales activas, como las que funcionan en los sistemas vomeronasales de otros animales.[32][33] Además, hasta la fecha no hay evidencia que sugiera que haya conexiones de nervios y axones entre las células receptoras sensoriales existentes que puedan estar en el VNO humano adulto y en el cerebro.[34] Del mismo modo, no hay evidencia de ningún bulbo olfatorio accesorio en seres humanos adultos,[32] y los genes clave implicados en la función de VNO en otros mamíferos se han convertido en pseudogenes en seres humanos. Por lo tanto, mientras se debate la presencia de una estructura en seres humanos adultos, una revisión de la literatura científica realizada por Tristram Wyatt concluyó que "la mayoría en el campo ... son escépticos sobre la probabilidad de un VNO funcional en seres humanos adultos con la evidencia actual".[35]

Oreja

Las orejas de un mono macaco y la mayoría de los otros monos tienen músculos mucho más desarrollados que los de los humanos, y por lo tanto tienen la capacidad de mover sus oídos para escuchar mejor las posibles amenazas.[36] Los seres humanos y otros primates como el orangután y el chimpancé, sin embargo, tienen músculos de los oídos que están mínimamente desarrollados y no son funcionales, pero aún lo suficientemente grandes como para ser identificables.[9] Un músculo unido a la oreja que no puede mover la oreja, por la razón que sea, ya no puede decirse que tenga ninguna función biológica. En los humanos existe una variabilidad en estos músculos, tal que algunas personas pueden mover sus orejas en varias direcciones, y es posible que otros obtengan dicho movimiento mediante ensayos repetidos.[9][37] En tales primates, la incapacidad de mover la oreja se compensa principalmente por la capacidad de girar la cabeza en un plano horizontal, una habilidad que no es común para la mayoría de los monos: una función que una vez proporcionaba una estructura ahora es reemplazada por otra.[38]

La estructura externa de la oreja también muestra algunas características vestigiales, como el nodo o punto en la hélice de la oreja conocido como el tubérculo de Darwin que se encuentra en alrededor del 10% de la población.

Ojo

La plica semilunar es un pequeño pliegue de tejido en la esquina interna del ojo. Es el vestigio remanente de la membrana nictitante, un órgano que es completamente funcional en algunas otras especies de mamíferos.[39] Sus músculos asociados también son vestigiales.[9] Se sabe que solo una especie de primate, el Calabar angwantibo, tiene una membrana nictitante en funcionamiento.[40]

El músculo orbital es un músculo vestigial o rudimentario no estriado (músculo liso) del ojo que cruza desde el surco infraorbitario y la fisura esfenomaxilar y está íntimamente unido con el periostio de la órbita. Fue descrito por Johannes Peter Müller y a menudo se llama músculo de Müller. El músculo forma una parte importante de la pared orbitaria lateral en algunos animales, pero en los humanos no se sabe que tenga ninguna función significativa. [41][42]

Referencias

- ↑ Darwin C, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London: John Murray, 1890, p.13.[1]

- ↑ Turner W, On the musculus sternalis, Proc. Royal Soc. Edinburgh session 1866–1867, p.65.[2]

- ↑ Wiedersheim, R. (1893) The Structure of Man: An Index to His Past History. Second Edition. Translated by H. and M. Bernard. London: Macmillan and Co. 1895. [3]

- ↑ Muller, G. B. (2002) "Vestigial Organs and Structures." in Encyclopedia of Evolution. Mark Pagel, editor in chief, New York: Oxford University Press. pp. 1131–1133.

- ↑ Koerth-Baker, Maggie (30 July 2009). «Vestigial Organs Not So Useless After All». National Geographic. Consultado el 27 July 2013.

- ↑ a b Wells, H.g. Huxley, J. Wells, G. P. The Science of Life. Pub. Cassell 1931

- ↑ Rosenthal, M. I.: Journal of the American Medical Association, Volume 67, Issues 15-26, 1916. Page 1326

- ↑ W. Colin MacKenzie. A Contribution to the Biology of the Vermiform Appendix. Medical record, Volume 89 Page 342 1916

- ↑ a b c d Darwin, Charles (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray: London.

- ↑ Stevens, C. Edward; Hume, Ian (2004). Comparative Physiology of the Vertebrate Digestive System. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-61714-7.

- ↑ Peter Robert Cheeke, Ellen S. Dierenfeld, Comparative Animal Nutrition and Metabolism. Publisher: CABI; 2010 ISBN 978-1-84593-631-0

- ↑ «Appendix may be useful after all – Health – Health care – More health news – NBC News». MSNBC.

- ↑ Randal Bollinger, R.; Barbas, Andrew S.; Bush, Errol L.; Lin, Shu S.; Parker, William (2007). «Biofilms in the large bowel suggest an apparent function of the human vermiform appendix». Journal of Theoretical Biology 249 (4): 826-31. PMID 17936308. doi:10.1016/j.jtbi.2007.08.032.

- ↑ Charles Q. Choi, "The Appendix: Useful and in Fact Promising", Live Science, 2009, Appendix has useful function

- ↑ Smith, H. F.; Fisher, R. E.; Everett, M. L.; Thomas, A. D.; Randal Bollinger, R.; Parker, W. (2009). «Comparative anatomy and phylogenetic distribution of the mammalian cecal appendix». Journal of Evolutionary Biology 22 (10): 1984-99. PMID 19678866. doi:10.1111/j.1420-9101.2009.01809.x.

- ↑ Saraga-Babić, Mirna; Lehtonen, Eero; Švajger, Anton; Wartiovaara, Jorma (1994). «Morphological and immunohistochemical characteristics of axial structures in the transitory human tail». Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 176 (3): 277-86. PMID 8059973. doi:10.1016/S0940-9602(11)80496-6.

- ↑ Fallon, John F.; Simandl, B. Kay (1978). «Evidence of a role for cell death in the disappearance of the embryonic human tail». American Journal of Anatomy 152 (1): 111-29. PMID 677043. doi:10.1002/aja.1001520108.

- ↑ Dao, Anh H.; Netsky, Martin G. (1984). «Human tails and pseudotails». Human Pathology 15 (5): 449-53. PMID 6373560. doi:10.1016/S0046-8177(84)80079-9.

- ↑ Dubrow, Terry J.; Wackym, Phillip Ashley; Lesavoy, Malcolm A. (1988). «Detailing the Human Tail». Annals of Plastic Surgery 20 (4): 340-4. PMID 3284435. doi:10.1097/00000637-198804000-00009.

- ↑ Spiegelmann, Roberto; Schinder, Edgardo; Mintz, Mordejai; Blakstein, Alexander (1985). «The human tail: A benign stigma». Journal of Neurosurgery 63 (3): 461-2. PMID 3894599. doi:10.3171/jns.1985.63.3.0461.

- ↑ Johnson, Dr. George B. "Evidence for Evolution" (enlace roto disponible en este archivo).. (Page 12) Txtwriter Inc. 8 Jun 2006.

- ↑ Rozkovcová, E; Marková, M; Dolejsí, J (1999). «Studies on agenesis of third molars amongst populations of different origin». Sbornik lekarsky 100 (2): 71-84. PMID 11220165.

- ↑ Pereira, T. V.; Salzano, F. M.; Mostowska, A.; Trzeciak, W. H.; Ruiz-Linares, A.; Chies, J. A. B.; Saavedra, C.; Nagamachi, C.; Hurtado, A. M.; Hill, K.; Castro-De-Guerra, D.; Silva-Junior, W. A.; Bortolini, M.-C. (2006). «Natural selection and molecular evolution in primate PAX9 gene, a major determinant of tooth development». Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (15): 5676-81. Bibcode:2006PNAS..103.5676P. PMC 1458632. PMID 16585527. doi:10.1073/pnas.0509562103.

- ↑ Trotier, D.; Eloit, C; Wassef, M; Talmain, G; Bensimon, J. L.; Døving, K. B.; Ferrand, J (2000). «The Vomeronasal Cavity in Adult Humans». Chemical Senses 25 (4): 369-80. PMID 10944499. doi:10.1093/chemse/25.4.369.

- ↑ Kjær, Inger; Hansen, Birgit Fischer (1996). «The human vomeronasal organ: Prenatal developmental stages and distribution of luteinizing hormone-releasing hormone». European Journal of Oral Sciences 104 (1): 34-40. PMID 8653495. doi:10.1111/j.1600-0722.1996.tb00043.x.

- ↑ Smith, Timothy D.; Siegel, Michael I.; Bhatnagar, Kunwar P. (2001). «Reappraisal of the vomeronasal system of catarrhine primates: Ontogeny, morphology, functionality, and persisting questions». The Anatomical Record 265 (4): 176-92. PMID 11519019. doi:10.1002/ar.1152.

- ↑ Smith, Timothy D.; Bhatnagar, Kunwar P. (2000). «The human vomeronasal organ. Part II: Prenatal development». Journal of Anatomy 197 (3): 421-36. PMC 1468143. PMID 11117628. doi:10.1046/j.1469-7580.2000.19730421.x.

- ↑ Won, J; Mair, EA; Bolger, WE; Conran, RM (2000). «The vomeronasal organ: an objective anatomic analysis of its prevalence». Ear, nose, & throat journal 79 (8): 600-5. PMID 10969469.

- ↑ Johnson, A; Josephson, R; Hawke, M (1985). «Clinical and histological evidence for the presence of the vomeronasal (Jacobson's) organ in adult humans». The Journal of otolaryngology 14 (2): 71-9. PMID 4068105.

- ↑ Foltán, René; Šedý, Jiří (2009). «Behavioral changes of patients after orthognathic surgery develop on the basis of the loss of vomeronasal organ: a hypothesis». Head & Face Medicine 5: 5. PMC 2653472. PMID 19161592. doi:10.1186/1746-160X-5-5.

- ↑ Bhatnagar, Kunwar P.; Smith, Timothy D. (2001). «The human vomeronasal organ. III. Postnatal development from infancy to the ninth decade». Journal of Anatomy 199 (Pt 3): 289-302. PMC 1468331. PMID 11554506. doi:10.1046/j.1469-7580.2001.19930289.x.

- ↑ a b c Bhatnagar, Kunwar P.; Kennedy, Ray C.; Baron, Georg; Greenberg, Richard A. (1987). «Number of mitral cells and the bulb volume in the aging human olfactory bulb: A quantitative morphological study». The Anatomical Record 218 (1): 73-87. PMID 3605663. doi:10.1002/ar.1092180112.

- ↑ Witt, M; Hummel, T (2006). «Vomeronasal Versus Olfactory Epithelium: Is There a Cellular Basis for Human Vomeronasal Perception?». International Review of Cytology. International Review of Cytology 248: 209-59. ISBN 978-0-12-364652-1. PMID 16487792. doi:10.1016/S0074-7696(06)48004-9.

- ↑ «Facts, fallacies, fears, and frustrations with human pheromones». The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology 281 (1): 1201-11. November 2004. PMID 15470677. doi:10.1002/ar.a.20125. Parámetro desconocido

|vauthors=ignorado (ayuda) - ↑ Wyatt, Tristram D. (2003). Pheromones and Animal Behaviour: Communication by Smell and Taste. Cambridge: Cambridge University Press. p. 295. ISBN 0-521-48526-6.

- ↑ Prof. A. Macalister, Annals and Magazine of Natural History, vol. vii., 1871, p. 342.

- ↑ Bair, J. H. (1901). «Development of voluntary control.». Psychological Review 8 (5): 474-510. doi:10.1037/h0074157.

- ↑ Mr. St. George Mivart, Elementary Anatomy, 1873, p. 396.

- ↑ Owen, R. 1866–1868. Comparative Anatomy and Physiology of Vertebrates. London.Plantilla:Pn

- ↑ Montagna, W.; Machida, H.; Perkins, E. M. (1966). «The skin of primates. XXXIII. The skin of the angwantibo (Arctocebus calabarensis)». American Journal of Physical Anthropology 25 (3): 277-90. PMID 5971502. doi:10.1002/ajpa.1330250307.

- ↑ Toerien, M. J.; Gous, A. E. (1978). «The orbital muscle of Müller». South African Medical Journal 53 (4): 139-41. PMID 653491.

- ↑ Dutton, J.J., Atlas of Clinical and Surgical Orbital Anatomy, 2nd Edition, Elsevier, 2011. p.116-117.