Dura Europos

'

Dura Europos o Dura-Europos (Dura, término babilónico que hace referencia a fortaleza y Europos, localidad de nacimiento de Seleuco Nicator, a quien se atribuye su efectiva fundación) fue una antigua ciudad de origen macedónico-griego fundada en el 300 a. C., asentada sobre restos de una localidad semita. Está situada en la actual Siria, a mitad de camino entre Alepo y Bagdad, a orillas del Éufrates, en un punto estratégico de varias importantes rutas comerciales de la antigüedad. Allí está enclavada la actual Salihiye.

Junto a Edessa y Nísibis formaba parte del entramado de comunicaciones del Imperio seléucida. En el siglo II a. C. fue ocupada por los Partos. No obstante, a nivel artístico, quedó bajo la influencia del helenismo griego, lo que puede observarse con más claridad en el Templo de Artemisa.

Ocupación de Roma

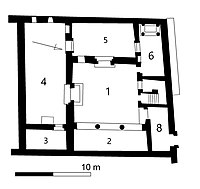

Tras la ocupación Romana, mantuvo su condición estratégica, como punto de contacto de las caravanas, pero junto a Palmira, constituyó una suerte de enclave neutral que le permitió mantener un tráfico fluido de mercancías y estar ausente de la mayoría de los conflictos de la época. De las buenas relaciones con Palmira da testimonio el hecho de haberse construido dos templos en honor de sus dioses, Bel y Arsu. Así, se desarrolla una cultura urbana singular, mezcla de todas las de la época, en la que se comparten templos a Mitra, los dioses griegos (Zeus llegó a tener tres templos), romanos, deidades locales, sinagogas e, incluso, a la nueva, ascendente y renovadora religión cristiana, situándose la iglesia más antigua de la que se tiene noticia. Durante todo este tiempo, aunque nominalmente bajo soberanía romana, eran los partos quienes controlaban la libertad de comercio de las ciudades en una suerte de acuerdo entre Roma y Partia.

La expansión de Trajano, que fortalece los límites del Imperio, asignan a Dura Europos un nuevo papel como ciudad fronteriza, siendo conquistada por la Legio III Cirenaica, en cuyo honor se levantó un arco triunfal. Se estableció una poderosa guarnición para el control de los partos. La nueva reorganización la asignó a la provincia romana de Mesopotamia, aunque después regresó a la de Siria. Se reforzó su condición militar y los campamentos se extendieron al norte de la ciudad. No obstante, se restauraron los viejos templos y se construyeron otros nuevos, siempre manteniendo el respeto a las características propias de un lugar donde las más variadas creencias tenían su espacio. Se construyó un anfiteatro en tiempos de Septimio Severo. Ese fue el momento de mayor esplendor.

Después, con la llegada de los sasánidas a mediados del siglo II, la ciudad entró en un periodo de decadencia, siendo completamente destruida, sin saber exactamente la fecha (quizás bajo el reinado de Sapor I). Estudios arqueológicos recientes, realizados por el británico Simon James, postula el uso de gases venenosos por parte de los sasánidas durante la conquista de la ciudad. Las tropas sasánidas practicaron un túnel bajo la muralla con el fin de derribarla, pero al percatarse de que los defensores realizaban su propio túnel defensivo, que empalmaría con que ellos construían, decidieron incendiar betunes y cristales de azufre que inundaron con densos gases la galería romana, donde se encontraron amontonados veinte cuerpos de legionarios.

Yacimiento arqueológico

Las ruinas fueron descubiertas en 1919 por soldados del Imperio británico, y son excavadas periódicamente por equipos internacionales dirigidos por la Universidad de Yale junto a arqueólogos franceses, y con el acuerdo del gobierno sirio. Se conservan las pinturas de las sinagogas y un baptisterio cristiano, muchos restos de arquitectura de otros templos, relieves y otros materiales arqueológicos que informan de la presencia de importantes legiones romanas. Son también significativos los hallazgos que han permitido conocer textos en lengua parta.

Capilla paleocristiana

Unos frescos con temáticas de religiones orientales ya habían sido descubiertos en 1919 por una guarnición militar inglesa. En 1933 se descubrió una capilla cristiana con frescos, datada en el año 230,[1] cuyo baptisterio conservado fue casi inmediatamente trasladado a la Universidad de Yale. Dado que la ciudad fue abandonada tras el año 256, las pinturas resultaron de especial relevancia para la historia del arte paleocristiano: de hecho la mala construcción de la misma capilla, pegada al muro de la ciudad, hace pensar que habría sido erigida durante el último asedio y esto explicaría también la elección de las temáticas de los frescos, especialmente dirigidas a fomentar la esperanza.

Las escenas representadas son las de Adán y Eva, el Buen Pastor, la curación del paralítico (que lleva su camilla), las santas mujeres ante el sepulcro de Cristo, David y Goliat y la historia de la Samaritana.

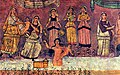

Ciclo de pinturas de la sinagoga bizantina

Las pinturas murales de la sinagoga de Dura Europos fueron realizadas en 244 E.C.[2] Los frescos parietales son preservados y exhibidos en el Museo de Damasco, en Siria.

-

Distribución general de las escenas

-

Sacrificio de Isaac

-

Moisés es rescatado de las aguas del Nilo

-

Moisés ante la zarza ardiente, incluyendo la Mano de Dios

-

El Arca de la Alianza en tiempos de Saúl: capturada por los filisteos y junto a su templo (1 Samuel 4).

-

Esdras leyendo la Ley

-

Elías y la viuda de Zaferet

-

Visión de Ezequiel: resurrección de los muertos

-

Visión de Ezequiel

-

Ezequiel: destrucción y restauración de la vida nacional

Referencias

- ↑ Grabar, André (1979). Las vías de la creación en la Iconografía Cristiana. Alianeza Editorial. ISBN 84-2067904-6.

- ↑ Según la inscripción en lengua aramea que figura en la sinagoga de Dura Europos, 244 C.E. es el año registrado como el último en el que se llevó a cabo el ciclo narrativo de los frescos; Gabrielle Sed-Rajna, Abcedaire du Judaïsme, París: Frammarion, 2000, p. 26. Dado que la mencionada inscripción presenta una fecha establecida a partir del calendario hebreo y ella se corresponde con los años 244-245 E.C. en el calendario gregoriano).

- ↑ Jewish Art, ed. Cecil Roth, Tel Aviv: Massadah Press, 1961, cols. 203-204: "Joshua".

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dura Europos.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dura Europos.- Dura Europos. Enclave comercial sobre el Éufrates, José María Blázquez, Universidad de Alicante. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- Doura-Europos sur l'Euphrate, Pierre Leriche, en clio.fr, (en francés)

- Patrimonio de la Humanidad, Unesco, (en francés)

- Fondos en la Universidad de Yale, (en inglés)

- Pinturas de la Sinagoga

- Pinturas de la Casa Cristiana

- José Pijoán, Summa Artis. Historia general del arte, vol. VII: Arte cristiano primitivo. Arte bizantino, hasta el saqueo de Constantinopla por los cruzados el año 1204, Espasa Calpe, Madrid 1947

![Josué.[3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Dura_Europos_fresco_holy_man.jpg/75px-Dura_Europos_fresco_holy_man.jpg)