Diferencia entre revisiones de «Notación musical»

Sin resumen de edición |

Sin resumen de edición |

||

| Línea 1: | Línea 1: | ||

Un saludo al 7mo basico bosquemar*----*[[Archivo:Chigi codex.jpg|thumb|300px|[[Codex Chigi]], [[siglo XVI]]]] |

|||

Revisión del 15:23 12 ago 2013

Un saludo al 7mo basico bosquemar*----*

Historia

Los sistemas de notación musical existen desde hace miles de años. Se han encontrado pruebas arqueológicas de escritura musical practicada en Egipto y Mesopotamia hacia el III milenio a. C. Otros pueblos también desarrollaron sistemas de notación musical en épocas más recientes. Los griegos utilizaban un sistema que consistía en símbolos y letras que representaban las notas, sobre el texto de una canción. Algunos de los ejemplos más antiguos de este tipo son el epitafio de Seikilos, encontrado en una tumba en Turquía; Los tres himnos de Mesomedes de Creta existentes en manuscrito; y los himnos délficos, datados hacia el siglo II. Los griegos tenían por lo menos cuatro sistemas derivados de las letras del alfabeto.

El conocimiento de este tipo de notación se perdió, como gran parte de la cultura griega, tras la invasión romana.

El sistema moderno tiene sus orígenes en las neumas (del latín: curvado), símbolos que representaban las notas musicales en piezas vocales del canto gregoriano, hacia el siglo VIII. Inicialmente, las neumas, trazos que representaban intervalos y reglas de expresión, estaban situadas sobre las sílabas del texto y servían como recordatorio del modo de ejecutarlo para los que ya conocían la música. Sin embargo, este sistema no permitía que los que nunca hubieran oído la música pudiesen cantarla, ya que no era posible representar con precisión las alturas y duraciones de las notas.

Para resolver este problema las notas pasaron a representarse con distancias variables en relación a una línea horizontal. Esto permitía representar las alturas. Este sistema evolucionó hasta una pauta de cuatro líneas, con la utilización de claves que permitían alterar la extensión de las alturas representadas. Inicialmente el sistema no contenía símbolos para las duraciones de las notas ya que eran fácilmente inferidas por el texto a cantar. Hacia el siglo X, se introdujeron cuatro figuras diferentes para representar las duraciones relativas entre las notas.

Gran parte del desarrollo de la notación musical deriva del trabajo del monje benedictino Guido de Arezzo (aprox. 992 - aprox. 1050). Entre sus contribuciones están el desarrollo de la notación absoluta de las alturas (en la que cada nota ocupa una posición en la pauta de acuerdo con la altura deseada). Además de eso, fue el inventor del solfeo, sistema de enseñanza musical que permite al estudiante cantar los nombres de las notas. Con esa finalidad creó los nombres por los que se conoce a las notas actualmente (do, re, mi, fa, sol, la y si) en sustitución del sistema de letras de la A a la G que se usaba anteriormente. Los nombres estaban sacados de las sílabas iniciales de un Himno a San Juan Bautista, llamado «Ut queant laxis». Como Guido de Arezzo utilizó el italiano en su tratado, sus términos se popularizaron y es esa la principal razón por la que la notación moderna utiliza términos en italiano.

En esta época el sistema tonal ya estaba desarrollado y el sistema de notación con pautas de cinco líneas se volvió el patrón para toda la música occidental, manteniéndose así hasta nuestros días. EL sistema patrón puede ser utilizado para representar música vocal o instrumental, desde que sea utilizada a escala cromática de 12 semitonos o cualquiera de sus subconjuntos, como las escalas diatónicas y pentatónicas. Con la utilización de algunos accidentes adicionales, notas en afinaciones microtonales también pueden ser utilizadas.

El Himno a san Juan Bautista en latín (fragmento):

- Ut queant laxis

- Resonare fibris

- Mira gestorum

- Famuli tuorum

- Solve polluti

- Labii reatum

- Sancte loannes.

Los nombres de las notas se tomaron de la primera sílaba de cada verso, años después Giovanni Battista Doni cambió ut por do simplemente porque su nombre iniciaba con la sílaba «do». En esta época el sistema tonal ya estaba desarrollado y el sistema de notación con pautas de cinco líneas se convirtió en el patrón para toda la música occidental, manteniéndose así hasta el día de hoy. El sistema patrón se puede utilizar para representar música vocal o instrumental, desde que se utiliza la escala cromática de 12 semitonos o cualquiera de sus subconjuntos, como las escalas diatónicas y pentatónicas. Con la utilización de algunos accidentes adicionales, también se pueden utilizar las notas en afinaciones microtonales.

Notación patrón

Pentagrama

La notación musical patrón está escrita sobre un conjunto de cinco líneas llamada pentagrama que se utiliza para escribir las notas musicales, que consta de cinco líneas horizontales, equidistantes y paralelas, además de cuatro espacios entre estas líneas. Las líneas se enumeran de abajo hacia arriba como línea 1, 2, 3, 4 y 5, y los espacios por igual desde el 1.º hasta el 4.º.

Sobre las líneas y los espacios se van anotando las correspondientes notas musicales; cada línea y espacio identifica una entonación diferente; desde la nota más grave abajo, hasta la más aguda arriba. En el conjunto vertical, además, se pueden representar los acordes, las notas que sonarán simultáneamente.

De manera horizontal el pentagrama representa tiempo y melodía (que no es otra cosa más que una sucesión de sonidos en el tiempo). Se divide, además, en compases, los cuales a su vez se dividen en tiempos.

El primer símbolo que se representa sobre el pentagrama es la clave, la cual indicará qué nota viene representada por cada línea y cada espacio del pentagrama. Por ejemplo, la clave de Sol en segunda indica que la nota que se escribe en la segunda línea del pentagrama es un Sol, y a partir de esta se pueden determinar qué notas representan las demás líneas y espacios (La en el segundo espacio, Si en la tercera línea...). A la derecha de la clave encontraremos la armadura, la cual nos muestra las alteraciones hechas a ciertas notas para agregarles o disminuirles medio tono y así armar la escala musical sobre la que está la pieza, o sea, la tonalidad de esta.

El conjunto formado por el pentagrama y los demás símbolos musicales, representando una pieza musical se llama partitura. La duración, altura, expresión, etc., son algunos de los elementos se representan en una partitura.

Representación de las duraciones

Tiempo y compás: regulan las unidades de tiempo que debe de haber en cada compás. Los compases están delimitados en la partitura por líneas verticales y determinan la estructura rítmica de la música. El compás escogido está directamente asociado al género musical. Un vals por ejemplo tiene el ritmo 3/4 y un rock típicamente usa el compás 4/4.

En una fracción de compás, el denominador indica en cuántas partes se tiene que dividir una semibreve para obtener una unidad de tiempo (en la notación actual la redonda es la mayor duración posible y por eso todas las duraciones están tomadas en referencia a ella). El numerador define cuántas unidades de tiempo tiene el compás. En el ejemplo de abajo aparece un compás de «cuatro por cuatro», o sea, la unidad de tiempo tiene una duración de 1/4 de semibreve y el compás tiene 4 unidades de tiempo. En este caso, una redonda ocuparía todo el compás.

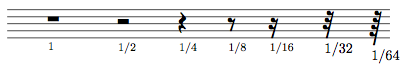

Figuras musicales o rítmicas: Valores o figuras musicales son símbolos que representan el tiempo de duración de las notas musicales. Son también llamados valores positivos. Los símbolos de las figuras se usan para representar la duración para ser ejecutado. Las notas se muestran en la figura de abajo, por orden decreciente de duración. son: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.

Antiguamente existía también la breve, como el doble de la duración de la semibreve, la larga, como el doble de la duración de la breve y la máxima, como el doble de la duración de la larga, pero esas notas ya no se usan en la notación actual. Cada nota tiene la mitad de la duración de la anterior. Si pretendiéramos representar una nota de un tiempo y medio (por ejemplo, el tiempo de una negra sumado con el de una corchea) se usa un punto, llamado puntillo, que sigue a la nota.

La duración real (medida en segundos) de una nota depende de la fórmula del compás y del andamento tempo utilizado. Esto significa que la misma nota puede ser ejecutada con una duración diferente en diferentes piezas o incluso dentro de la misma canción, si hay un cambio de ritmo.

redonda blanca negra corchea semicorchea fusa semifusa

Nota con puntillo es una nota musical que está seguida de un punto a su derecha. Este punto añade la mitad del valor de la nota que la precede.

Doble puntillo consiste en dos puntillos, uno detrás del otro. El primero aumenta la duración de la nota en la mitad de su valor; el segundo aumenta la duración de la nota en la mitad del valor del primer puntillo. Una corchea con doble puntillo tiene una duración de una corchea más una semicorchea (por el primer puntillo) más una fusa (por el segundo puntillo).

Pausas: representan el silencio, esto es, el tiempo en que la voz no produce sonido alguno, siendo llamados valores negativos. Las pausas se subdividen al igual que las notas en términos de duración. Cada pausa dura el mismo tiempo relativo que su nota correspondiente, o sea, la pausa más larga corresponde exactamente a la duración de una redonda. La correspondencia se hace en el siguiente orden:

Representación de las alturas

Clave: clave de sol, clave de fa, clave de do. Transponen toda la representación musical a una que se adecúe mejor al instrumento que se irá a reproducir. Por ejemplo, las voces graves usan generalmente la clave de fa, en tanto que las más agudas usan la clave de sol. Se suele decir que la clave de fa comienza donde acaba la clave de sol. De modo general, es la clave la que define qué nota ocupará cada línea o espacio en el pentagrama.

Alturas: la altura de cada nota se representa por su posición en la pauta en referencia a la nota definida por la clave utilizada,como se muestra abajo:

Alteraciones, dislocaciones o accidentes de tono: el sostenido, el bemol, el doble sostenido y el doble bemol. Se representan siempre antes del símbolo de la nota cuya altura será modificada y después del nombre de las notas, cifras y tonalidades. Un sostenido disloca la nota medio tono arriba (en la escala), un doble sostenido disloca el sonido un tono arriba, un bemol disloca la nota medio tono abajo y el doble bemol disloca el sonido un tono abajo. Por ejemplo, se puede decir que un fa sostenido (fa#) es la misma nota que un sol bemol (sol♭) en el piano, pero en realidad estos se diferencian por comas existentes entre ellos.

Una vez que un sostenido o bemol haya sido aplicado a una nota, todas las notas de la misma altura mantendrán la alteración hasta el fin del compás. En el compás siguiente, todos los accidentes pierden su efecto, por lo que en caso de necesitarlos habrá que colocarlos nuevamente. Si deseamos anular el efecto de un accidente aplicado inmediatamente antes de una clave de tonalidad, debemos usar un becuadro, que devuelve a la nota su tono natural. En el ejemplo visto arriba podemos notar que la tercera nota del primer compás también es sostenida, pues el accidente aplicado a la nota anterior permanece válido y solo es anulado por el becuadro que hace que la cuarta nota sea nuevamente un La normal. El segundo compás es similar, con la diferencia de que el accidente aplicado es un bemol. En el tercer compás, un sol, un la doble bemol y un fa doble sostenido. Aunque tengan nombre diferente y ocupen distintas posiciones en la clave, los accidentes aplicados hacen que las tres notas sean exactamente iguales.

Clave o tonalidad, que no es más que la asociación de sostenidos o bemoles representados junto a la clave, indicando la escala en que la música será expresada. Por ejemplo, una representación sin sostenidos o bemoles, será la escala de do mayor. Al contrario, dos accidentes aplicados a lo largo de la partitura, los sostenidos o bemoles aplicados en la clave duran por toda a pieza o hasta que una nueva clave sea definida (modulación). En la figura vemos la clave de tonalidad de una escala de la mayor. En esta escala todas las notas fa, do y sol deben ser sostenidas, por eso los accidentes son aplicados junto a la clave.

Índices

Hablamos entonces del semitono como la unidad de menor medida que diferencia un tono de otro según lo percibe el oído humano y de acuerdo con lo estructurado por la escuela europea, aceptada convencionalmente de manera universal en lo que a notación musical se refiere. Sin embargo la física demuestra que las diferencias vibratorias son prácticamente infinitas y relativas, no como pensaban en la antigüedad que un tono estaba constituido por nueve comas. Para estandarizar esta relación de los sonidos entre sí se convino en dar como punto de partida la nota la, denominada 440 en función de los hercios (la cantidad de vibraciones generadas por segundo). Al hablar de posición nos referimos a la que ocupa la figura o nota musical en una línea o espacio determinado del pentagrama o fuera de él, para lo cual en este caso se utilizan las líneas auxiliares.

La sucesión de sonidos de la escala de do mayor corresponde a las teclas blancas del piano. Ésta se repite hasta ocho veces en un piano, aunque dentro de nuestro sistema musical hacemos uso de sucesiones de este tipo, cada una llamada octava. De esta manera, si le solicitamos a un pianista que toque, por ejemplo, un do, no podrá saber a cuál do, de todos los que se encuentran en el teclado, nos referimos. Por eso existen formas de identificar sonidos de diferente entonación con el mismo nombre. Para identificar estos sonidos se hace uso de los índices, que son números que se colocan inmediatamente después de la nota.

Existen varios sistemas de índice acústico:

- El sistema de notación internacional ―que se utiliza en casi todos los países de América, Asia y Europa (excepto Alemania, Bélgica y Francia)― asigna el 0 a la nota más grave del órgano, el do0 (de 16,35 Hz). De esta manera, el do central del piano (261,63 Hz) sería un do4, y el la de esa misma octava (el famoso «la 440») se llamaría la4.

- El sistema de notación franco-belga ―que se utiliza en Bélgica, Francia y algunas regiones de España (excepto Cataluña, por ejemplo)― toma como referencia el do de la segunda línea adicional inferior en clave de fa, dándole el nombre de do1 (se lee "do uno" o "do primera"). El problema es que para notas más graves se deben utilizar números negativos; por ejemplo, la nota más grave del órgano se llama «do menos uno» en este sistema.

Expresión

Ciertos símbolos y textos indican al intérprete la forma de ejecutar la partitura, incluyendo las variaciones de volumen (dinámica) y tiempo (cinética), así como la manera correcta de articular las notas y separarlas en frases (articulación y acentuación).

Dinámica musical

La intensidad de las notas puede variar a lo largo de una música. Eso se llama dinámica. La intensidad se indica en forma de siglas que indican expresiones en italiano bajo el pentagrama.

- pp (pianissimo). Se ejecuta con intensidad muy baja.

- p (piano). Se ejecuta con intensidad baja.

- mp (mezzo piano). Se ejecuta con intensidad moderada.

- mf (mezzo forte). Se ejecuta con intensidad moderadamente fuerte.

- f (forte). Se ejecuta con intensidad fuerte.

- ff (fortissimo). Se ejecuta con intensidad muy fuerte.

Excepcionalmente se emplean otros símbolos derivados de los anteriores:

- ppppppp (quasi sine toccare). La intensidad es tan baja como le permitiría al músico interpretar el instrumento. En notación se conoce un caso, el Concierto para violonchelo de Lígueti, que comienza con esta dinámica.

- ppppp (molto pianississimo). Es muy poca la intensidad.

- pppp y ppp (pianississimo). El primero se suele llamar molto pianissimo.

- ffff y fff (fortississimo). El primero se suele llamar molto fortissimo.

- fffff (molto fortississimo). La intensidad es muy fuerte, como su nombre lo indica.

- fffffff (quasi comme un inferno). Indica interpretar el instrumento al nivel más alto posible. En notación particular, solo se conoce un caso, que es el de la Sinfonía de la sorpresa de Haydn.

Símbolos de variación de volumen o intensidad: crescendo y diminuendo, en forma de señales de mayor (>) y menor (<) para sugerir el aumento o diminución de volumen, respectivamente. Estas deben comenzar donde se deberá iniciar la alteración y estirar se hasta la zona donde la alteración se deberá interrumpir. El volumen debe permanecer en el nuevo nivel hasta que una nueva indicación sea dada. La variación también puede ser brusca, con que solo una nueva indicación (p, ff, etc.) sea dada.

Cinética musical

Cinética Musical (del griego kine = movimento) o agógica define la velocidad de ejecución de una composición. Esta velocidad es llamada andamento e indica la duración de la unidad de tiempo. El andamento está indicado en el inicio de la música o de un movimiento y está indicada por expresiones de velocidad en italiano, como Allegro - rápido o adagio - lento. Junto al andamento, puede ser indicada la expresión con que la pieza debe ser interpretada, como: con afecto, intensamente, melancólico, etc.

Los andamentos son los siguientes:

- Grave: es el andamento más lento de todos

- Largo: muy lento, pero no tanto como el Grave

- Larghetto: un poco menos lento que el Largo

- Adagio: moderadamente lento

- Andante: moderado, ni rápido ni lento

- Andantino: semejante al andante, pero un poco más acelerado

- Allegretto: moderadamente rápido

- Allegro: andamento veloz y ligero

- Vivace: un poco más acelerado que el Allegro

- Presto: andamento muy rápido

- Prestíssimo: es el andamento más rápido de todos

Algunos ejemplos de combinaciones de andamento con expresiones:

- Allegro moderato: Moderadamente rápido.

- Presto con fuoco: Extremadamente rápido y con expresión intensa.

- Andante cantábile: Velocidad moderada y entonando las notas como en una canción.

- Adagio melancólico: Lento y melancólico

Notaciones de variación de tiempo:

- rallentando: indica que la ejecución se debe volver gradualmente más lenta.

- accelerando: indica que la ejecución se debe volver cada vez más rápida.

- A tempo o tempo primo: vuelve al andamento original.

- Tempo rubato: indica que el músico puede ejecutar con pequeñas variaciones de andamento bajo su criterio.

Otras notaciones

Tablatura

La tablatura de guitarra es una notación que representa cómo colocar los dedos en un instrumento (en los trastes de una guitarra, por ejemplo) en vez de las notas, permitiendo a los músicos tocar el instrumento sin formación especializada. Esta notación se hizo común por internet, ya que se puede escribir fácilmente en formato ASCII. Tablatura de piano es un nuevo tipo de notación.

Ejemplo:

e|---------------------------------|---------------------------------| B|---------------------------------|---------------------------------| G|---------------------------------|------------1/4\1----------------| D|-2~~---------5-5-5/7-7-----8-----|-----7/10-------------5h6--------| A|-------------3-3-3/5-5-----6-----|-----5/8--------------8h9--------| E|---------------------------------|---------------------------------|

Las tablaturas están compuestas por tantas líneas como cuerdas tiene el instrumento (en el ejemplo mostrado es una tablatura de guitarra, luego está compuesta por 6 cuerdas). Cada línea representa por tanto, una cuerda del instrumento, y generalmente se especifica su afinación en la parte izquierda, utilizando la nomenclatura americana de las notas, aunque si se trata de la afinación estándar del instrumento puede omitirse.

En las líneas de la tablatura aparecen unos números que indican el traste que se ha de "pisar" al tocar la cuerda (un 0 indica que se ha de tocar la cuerda al aire). En la tablatura también pueden aparecer letras u otros símbolos ASCII como h (del inglés hammer on, ligado ascendente), p (del inglés pull off, ligado descendente), ~ (vibrato), / o \ (slides), b (bending) y muchos otros dependiendo de la complejidad de la pieza musical.

Cifras

La cifra es un sistema de notación musical usado para indicar a través de símbolos gráficos o letras los acordes para ser ejecutados por un instrumento musical (como por ejemplo una guitarra). En la música académica o "clásica" se usó el sistema de notación tradicional empleado desde el barroco a partir de cifras. Por ejemplo, el 5 indica el acorde en estado fundamental (con la primera nota del acorde en el bajo), el 6 la primera inversión, el 7 para el acorde de séptima... y otros cifrados más complejos que expresan exactamente cada tipo de acorde y el lugar de las notas que debía establecerse.

Las letras se utilizan principalmente en la música popular y en la armonía moderna, encima de las letras o partituras de una composición musical, indicando el acorde que debe tocarse en conjunto con la melodía principal o para acompañar al canto.

Las figuras principales se explican:

A: nota la o acorde de la mayor

B: nota si o acorde de si mayor

C: nota do o acorde de do mayor

D: nota re o acorde de re mayor

E: nota mi o acorde de mi mayor

F: nota fa o acorde de fa mayor

G: nota sol o acorde de sol mayor

Los acordes menores se escriben encima de las letras, acompañados de las letras "m", "mi" o "min" minúscula. Ej: Cm, Cmi o Cmin (acorde de do menor). También es posible poner explìcitamente la calidad del acorde mayor juntando a la derecha de la cifra la letra "M" (mayúscula) o la abreviación "May", así: 'CM o CMayFm# (do mayor). Adicionalmente se pueden escribir los símbolos # representando un tono sostenido, 6 y 7 Representando un tono sexto o séptimo y el símbolo ° para un tono disminuido, dichos símbolos pueden ser usados en combinación para representar tonos compuestos, por ejemplo F#m7 representa Fa sostenido menor séptimo.

Cifrado inglés

El cifrado inglés o cifrado estadounidense es un sistema de abreviación del nombre de las notas en el cual estas se representan con letras.

Esta es la relación entre las diferentes nomenclaturas utilizadas para el nombre de las notas:

- Español: do re mi fa sol la si.

- Francés: ut re mi fa sol la si (aún se hace uso de la sílaba ut).

- Inglés: C D E F G A B

- Alemán: C D E F G A H (el si bemol se llama B).

Ritmografía

La ritmografía[1] es un sistema de representación gráfica del ritmo, figuras musicales y patrones rítmicos basado en el aspecto fractal y geométrico de los valores musicales, así como en su relación con el tiempo. A partir de este sistema se generan esquemas, llamados ritmogramas, que transcriben los patrones rítmicos en gráficos, y que con la ayuda de un ritmómetro son ejecutados. La ritmografía utiliza la notación musical convencional, pero la incluye en gráficos que son muy fáciles de entender. Es un sistema para el aprendizaje y el estudio del ritmo.

Véase también

- Glosario de terminología musical

- Historia de la notación en la música occidental

- Análisis musical

- Signos musicales

- Teoría musical

- Educación musical

- Notación musical Abc

- Guido de Arezzo, inventor de la notación musical moderna

- Índice acústico (convención para nombrar las octavas)

Referencias

cacaca*-*

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Notación musical.

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Notación musical.