Diferencia entre revisiones de «Campo Grande de Valladolid»

m Estilo |

Sin resumen de edición |

||

| Línea 115: | Línea 115: | ||

Otro edificio que desapareció al cabo del tiempo fue el conocido como El Chalet, inaugurado al mismo tiempo que el templete. Estaba situado a la entrada desde la plaza de Zorrilla donde está el escudo floral. Era de planta cruciforme con estructura de hierro y muros de ladrillo y su cubierta de teja. El suelo estaba hecho con losas de mármol traídas del antiguo edificio del Ayuntamiento.{{sfn|Fernández del Hoyo|1981|p=460}} Este establecimiento que dependía del Ayuntamiento se anunciaba como «Servicio de refrescos, cervezas, chocolate y otros géneros. [...] Esmerado servicio y crecido surtido de géneros superiores…»<ref>La Crónica Mercantil, 15 de septiembre de 1880</ref> Fue desmantelado en 1910; en su lugar se levantó el teatro Pradera.<ref>El Norte de Castilla, 28 de abril y 27 de junio de 1911</ref> |

Otro edificio que desapareció al cabo del tiempo fue el conocido como El Chalet, inaugurado al mismo tiempo que el templete. Estaba situado a la entrada desde la plaza de Zorrilla donde está el escudo floral. Era de planta cruciforme con estructura de hierro y muros de ladrillo y su cubierta de teja. El suelo estaba hecho con losas de mármol traídas del antiguo edificio del Ayuntamiento.{{sfn|Fernández del Hoyo|1981|p=460}} Este establecimiento que dependía del Ayuntamiento se anunciaba como «Servicio de refrescos, cervezas, chocolate y otros géneros. [...] Esmerado servicio y crecido surtido de géneros superiores…»<ref>La Crónica Mercantil, 15 de septiembre de 1880</ref> Fue desmantelado en 1910; en su lugar se levantó el teatro Pradera.<ref>El Norte de Castilla, 28 de abril y 27 de junio de 1911</ref> |

||

«El Pradera», conocido así por los vallisoletanos fue un pequeño teatro que en su momento sirvió también de cine. Sus comienzos en 1904 fueron humildes pues fue un simple barracón mandado construir por los hermanos José y Manuel Pradera. Pero enseguida se convirtió en un edificio más estable. El [[teatro Pradera]] fue una institución de recuerdo nostálgico para los vallisoletanos que lo conocieron. Además de teatro y cine fue testigo de la primera velada de boxeo de Valladolid y de actividades varias como mítines en la época de la Segunda República. |

«El Pradera», conocido así por los vallisoletanos fue un pequeño teatro que en su momento sirvió también de cine. Sus comienzos en 1904 fueron humildes pues fue un simple barracón mandado construir por los hermanos José y Manuel Pradera. Pero enseguida se convirtió en un edificio más estable. El [[teatro Pradera]] fue una institución de recuerdo nostálgico para los vallisoletanos que lo conocieron. Además de teatro y cine fue testigo de la primera velada de boxeo de Valladolid y de actividades varias como mítines en la época de la Segunda República.{{sfn|Ortega Variego|2007|pp=97, 99 y 100}} El edificio fue derribado en 1967. Su demolición contó con la oposición y protestas de los ciudadanos que no consiguieron nada. En su lugar se plantaron árboles y jardines y se hizo el escudo floral.{{sfn|Fernández del Hoyo|1981|p=468}} Cerca también de la plaza de Zorrilla se construyó un bar o aguaducho cuadrado y con la barra rodeándolo por los cuatro costados conocido como El Naranjal. Los cuatro frentes estaban azulejados.{{sfn|Fernández del Hoyo|1981|p=471}} |

||

<gallery mode=packed heights="120" caption="Tres construcciones desaparecidas"> |

<gallery mode=packed heights="120" caption="Tres construcciones desaparecidas"> |

||

Archivo: Fundación Joaquín Díaz - Campo Grande. Chalet - Valladolid.jpg|El Chalet |

Archivo: Fundación Joaquín Díaz - Campo Grande. Chalet - Valladolid.jpg|El Chalet |

||

Revisión del 17:29 8 sep 2019

| Campo Grande | ||

|---|---|---|

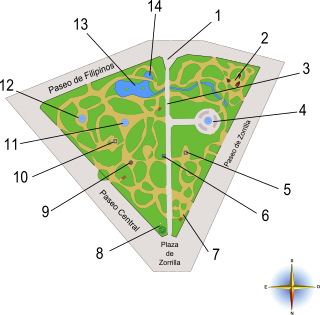

Mapa del Campo Grande con sus partes más importantes:

| ||

| Ubicación | ||

| País |

| |

| Localidad |

| |

| Coordenadas | 41°38′45″N 4°43′51″O / 41.64583333, -4.73083333 | |

| Características | ||

| Tipo | Parque público | |

| Estatus | Parque público. Abierto todo el año. | |

| Vías adyacentes | Calle de la Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, Paseo de Zorrilla, Paseo de los Filipinos | |

| Área | 115 000 m² (11,5 ha) | |

| Historia | ||

| Creación | 1787 | |

| Gestión | ||

| Operador | Ayuntamiento de Valladolid | |

El Campo Grande es un gran parque público ubicado en pleno centro de la ciudad de Valladolid. Tiene forma triangular y uno de sus lados hace tres quebraduras; cuenta con 93 406 000 m² de superficie[1] y está limitado por la Calle de la Acera de Recoletos, el Paseo de los Filipinos y el Paseo de Zorrilla. El total de la zona considerada como Campo Grande no comprende solamente los extensos jardines rodeados por una verja sino los tres paseos o salones paralelos a la Acera de Recoletos. El del centro se conoce como Paseo Central del Campo Grande.[2] El acceso principal a los jardines se encuentra en la Plaza de Zorrilla, donde junto a una gran puerta de factura moderna se halla un escudo floral de la ciudad. El parque se encuentra cerrado en todo su perímetro por una sencilla verja que corre entre pilastras, con puertas en todos sus lados.

Su origen como parque o como zona ajardinada, se remonta a 1787, aunque ya desde el siglo xv hay que considerarlo como un espacio urbano de gran importancia. Un aspecto notable del parque es la abundante población avícola. Repartidos por su superficie se encuentra una faisanera, una pajarera y un palomar, perteneciente al Club Colombófilo de Castilla, que hacen que los pavos reales, faisanes y palomas sean muy numerosos (además de tórtolas, gallinas enanas, periquitos y cacatúas) y se hayan convertido en los auténticos habitantes del parque. Tiene una gran variedad de árboles que constituyen un verdadero jardín botánico.[3]

En algunos momentos de su historia se denominó Campo de la Verdad y posteriormente Campo de Marte, pero finalmente se consolidó el nombre de Campo Grande.[4]

Historia

Fue desde los primeros tiempos un espacio concejil, un ejido de suelos agrícolas y ganaderos comunales para pasto de animales y lugar de eras para trillar. Pudo ser también un típico descansadero, teniendo en cuenta el rango de Cañada Real del actual Paseo de Zorrilla. Un espacio comunal que no podía ser vendido a particulares porque correspondía a los llamados bienes de propios. Estas características fueron la gran ayuda y razón para que se pudiera mantener intacta toda el área.[5]

A lo largo de varios siglos se celebraron en este recinto festejos de toda índole. Tradicionalmente y desde el siglo XV fue conocido como Campo de la Verdad como consecuencia de un hecho que tuvo lugar a principios del siglo XIV: Los caballeros Alonso de Carvajal y Pedro de Burón pidieron «campo» al rey Fernando IV de Castilla para llevar a cabo un reto; el rey les señaló el erial que se extendía al otro lado de la muralla traspasando la Puerta del Campo, y allí se celebró el desafío. Hubo otros duelos célebres y documentados, alguno más famoso como el ocurrido en 1335 cuando el rey Alfonso XI de Castilla organizó un torneo en el que combatieron los Caballeros de la orden de la Banda e incluso intervino el propio Alfonso XI disfrazado.[6][a][b]

Además de los muchos festejos que tuvieron lugar a lo largo de los años en la gran explanada y que fueron descritos por distintos cronistas se dieron frecuentemente actividades militares. Sobre todo a partir del siglo XVIII hubo alardes, maniobras y revistas de tropas.[9] Una de estas revistas está recogida en las crónicas de siglos atrás: «El 1 de julio de 1394 Enrique el Doliente celebró una revista general de sus tropas formadas por 2300 lanzas.»[8] Había espacio suficiente como para alojar un ejército.[10] En junio de 1808 las tropas de Napoleón entraron en Valladolid y acamparon en el Campo Grande; eran mil soldados de artillería con su correspondiente armamento. En diciembre del mismo año entraron las tropas inglesas y apresaron a los franceses. En enero de 1809 llegó Napoleón a Valladolid y pasó revista general a sus tropas. Durante la contienda hubo fusilamientos, ejecuciones de españoles, de guerrilleros, de soldados rasos, etc. Algunas veces se enterraban los cadáveres en el cementerio cercano del hospital de la Resurrección. El espacio se había convertido en un verdadero campo de Marte y así aparece esta denominación de manera oficial el 2 de octubre de 1843.[11] El 7 de junio de 1824 hubo un acto solemne de jura de bandera por el batallón de Voluntarios Realistas presidido por el capitán general de Castilla la Vieja Carlos O’Donnel y Anethan (hermano de Enrique José O'Donnell y Anhetan).

También fue testigo el Campo de importantes festividades religiosas. Se tienen buenas referencias sobre la primera procesión que tuvo lugar a finales del siglo XV protagonizada por la Cofradía de la Vera Cruz (la más antigua de todas las cofradías). Esta institución tenía desde 1498 en propiedad un humilladero situado frente al Hospital de la Resurrección. Todos los años, el Jueves Santo salía la procesión desde el convento de San Francisco, llegaba al humilladero, hacía una parada con rezos y regresaba después a su lugar de procedencia. Y lo mismo ocurría con otras procesiones que terminaban siempre con un acto solemne en el Campo Grande.[12]

La Puerta del Campo albergó durante un tiempo el patíbulo donde eran ejecutados los condenados tanto de la Inquisición como de la justicia ordinaria y militar. En 1506, fue colocada la horca en un lugar cercano a la entrada. Según Juan Agapito y Revilla, el campo se conoció con el nombre de la «hoguera» o el «brasero», por esta razón.

- El plantío

El gran espacio llegó hasta el siglo XVIII sin un solo árbol. La preocupación por que hubiera una arboleda venía suscitándose desde tiempo atrás sin que se llevase a cabo una solución. En 1787 se inició una importante reforma con el plantío que se proyectó bajo los auspicios y protección del rey Carlos III. Después de este cambio el lugar se convirtió en el sitio favorito de los ciudadanos para dar sus paseos de ocio sin por eso perder sus funciones anteriores como las ferias anuales y las paradas militares.[13] El encargado de la remodelación fue el corregidor e intendente Jorge Astraudi —que era además Subdelegado de Montes y Plantíos de la Ciudad y Partido— siguiendo las trazas del arquitecto ilustrado Francisco Antonio Valzania (también escrito Valzanía), miembro de la Academia de Bellas Artes.[14]

No fue nada fácil conseguir el permiso para las plantaciones sobre todo por la oposición de algunos ciudadanos y gente particular que elevaba sus protestas al Diario Pinciano. También hubo una cierta oposición por parte del Ayuntamiento que alegaba la preocupación realmente importante: falta de dinero para el proyecto.[15] Los razonamientos de la oposición eran a veces insostenibles; se decía que: los árboles podían llegar a ser un peligro para los devotos que asistían a los conventos; tendrían una maléfica interferencia con las ferias de ganado y con los ejercicios militares; serían perjudiciales para el cercano hospital impidiendo su ventilación; serían causa de que los párrocos se negaran a llevar el viático por aquellos caminos. El Diario Pinciano[c] cuyo director era José Mariano Beristain (miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid que apoyaba el proyecto), rebatió una a una todas las protestas y además consiguió llevar sus propias quejas al rey que a continuación dio una Real Resolución dirigida al Ayuntamiento en que se insta a que no se impida la realización del plantío ni contradigan las intenciones reales.[16] Sin embargo desde el principio se unieron al proyecto las comunidades religiosas y algunos particulares ofreciendo sus arboledas para el entresacado de plantas. El propio rey dio permiso para sacar de la Huerta del Rey los pies de árbol necesarios. Empezaron los preparativos siguiendo el proyecto del arquitecto Francisco Antonio Valzania. Fue entonces cuando al hacer las hoyas para algunas plantaciones se descubrieron una serie de enterramientos antiguos «supuestamente de época romana»,[15] un error histórico que no se subsanó hasta los hallazgos del año 2002.[17] [d][e]

- La olmeda del Campo Grande

La primera delimitación, siguiendo los lados del casi triángulo que conforma este parque y la recta del llamado paseo central, se hizo entre 1767 y 1780 con la plantación de 1800 olmos de la especie común Ulmus minor, conocido vulgarmente –especialmente en Valladolid– como «negrillo». Los primeros problemas que se plantearon para el mantenimiento y desarrollo de estos plantíos fueron la falta de agua (resultaba carísima la traída de agua) y la mala calidad de la tierra que los soportaba, compuesta en gran parte por cascajo y suelo estéril incapaz de mantener la humedad necesaria.[19]

Aun así, los problemas se fueron subsanando y los negrillos crecieron favorablemente llegando a ser un verdadero orgullo para los habitantes de Valladolid. A finales del siglo XVIII, el proyecto del plantío constituía ya una realidad, siguiendo la moda del urbanismo neoclásico que dominaba en toda Europa.

Un siglo más tarde los negrillos empezaron a languidecer debido a un mal desconocido en la época; en 1856 el aspecto de estos árboles era muy preocupante y todos los remedios para la curación de la enfermedad fueron infructuosos. Se trataba de lo que más tarde, a principios del siglo XX, se conoció como grafiosis, una enfermedad mortal para los olmos que se fue extendiendo por todo el mundo exterminando casi todos los ejemplares. En el Campo Grande cayeron al principio unos 30 árboles y enfermaron 12 más.[20]

Un paseo matutino de Recoletos a la Alameda del Campo Grande nos ha llenado de tristeza. En efecto, el arbolado del paseo, compuesto casi en total del olmo campestre o negrillo no mostraba su existencia con el vigor y formas gigantescas que hubiera debido de desear.

Ha cosa de dos años que, languideciendo no pocos de los más robustos empezaron a dar señales de anemia y ahilamiento con rapidez asombrosa; y ni los desmoches o amputaciones, ni los benéficos riegos, ni otros medios profilácticos y curativos, bastaron para contener la necrosis de no pequeña parte del bello recreo y solazamiento de los vallisoletanos y forasteros que habitualmente concurren a este sitio de escogida soledad. En ese período han perecido unos treinta árboles de los doscientos treinta o más que adornan el tránsito de sus anchas calles.—El Norte de Castilla, 24 de mayo de 1856.

135 años de El Norte de Castilla. Testigo de la Historia. (página nº 7).

Poco a poco se fueron sustituyendo los olmos por acacias y otros árboles. A finales del siglo XX quedaban escasos ejemplares y entrado el XXI quedó en pie, seco y sin vida, un solo ejemplar situado al principio del llamado Sendero de los Olmos. Es un árbol muy alto y de tronco bien derecho que conserva muchas de sus ramas, aunque sin vegetación. En recuerdo de los olmos negrillos muertos se plantaron algunos olmos siberianos (Ulmus pumila).[21] Todo el espacio del parque constituye un verdadero jardín botánico. En el otoño de 1896 se había llegado a la plantación de sesenta y una especies diversas contando con árboles de adorno y con arbustos.[22]

- Evolución del parque

El plantío siguió siendo objeto de interés por lo que se le dispensaba un cuidado especial no solo de mantenimiento sino también de embellecimiento. Lo primero de todo fue dotar de bancos sencillos a los paseos delimitados por los árboles. La gran extensión fue tomando forma y su suelo se fue preparando para alojar posibles construcciones pero se respetó el humilladero de la Santa Cruz, aquel edificio humilde que databa del siglo XV y que había protagonizado fiestas y eventos muy queridos para los vallisoletanos.[23]

El verdadero cambio se dio con el alcalde Miguel Íscar (1877-1880), evolucionando todo el espacio hacia un jardín romántico diseñado por el jardinero Ramón Oliva[f] cuyas obras dirigió su sobrino Francisco de Paula Sabadell Oliva. Se construyeron elementos importantes como el estanque (1879) con su cascada, sobre una montaña artificial.[25]

Durante los años en que trascurrieron las obras del gran parque el diario de Valladolid llamado La Crónica Mercantil se hizo eco de los cambios y reformas que se fueron sucediendo dando puntuales noticias a los ciudadanos. El 15 de diciembre de 1877 comenzaron las obras de los nuevos jardines siguiendo un plano levantado por los dos profesionales. Uno de los puntos que se trató de solucionar con urgencia fue el riego y para ello se hizo uso de tuberías subterráneas. Un jardín de esas características no podía carecer de un lago o estanque así que fue una de las primeras obras junto con la gruta y la cascada. La modificación del llamado Paseo Central paralelo a la Acera de Recoletos fue reestructurado a petición de los paseantes que no concebían el parque sin estos salones laterales.[26] Se plantó un nuevo arbolado especialmente con plátanos más plantas de hoja perenne y sesenta y una especies diversas de árboles de adorno y arbustos cuya lista fue publicada en 1896.[27] En enero de 1880 los jardines presentaban un buen aspecto. En noviembre de ese mismo año murió Miguel Íscar y para entonces ya se había realizado la mayor parte del proyecto.[28]

Hacia 1894 ya se empezó a proyectar el cierre de los jardines mediante una verja; cada año surgía el tema que no se llevó a cabo hasta 1949. Se hizo una verja muy sencilla cuyo cometido fue la protección de los jardines y no el cerramiento total del parque ya que quedaron fuera los paseos paralelos a la Acera de Recoletos. En estos años de final de siglo XIX se terminó el paseo del Príncipe.[29]

En el siglo XX siguió el embellecimiento y las reformas; aumentó el número de bancos, se pavimentó el paseo Central y se colocaron farolas. El jardinero Francisco Sabadell murió a los 54 años el 10 de julio de 1911; fue el primero de una dinastía de jardineros con el título de Director de Parques y Jardines.[30] A partir de la segunda mitad de este mismo siglo XX en adelante el parque del Campo Grande fue consolidando su aspecto hasta llegar al siglo XXI. Hubo pequeñas reformas y modificaciones que no alteraron su esencia. Ya se había urbanizado la plaza de Zorrilla, la plaza de Colón, la calle Acera de Recoletos y paseo de Filipinos, espacios estos que en un principio estuvieron integrados en la gran explanada yerma que en su día tomó el nombre de Campo Grande.[31] Los paseos sinuosos, los macizos de jardines, la rosaleda, los árboles, el estanque, la gruta y cascada, el mobiliario urbano, los juegos infantiles, la pérgola, las fuentes y las esculturas, todo quedó definido tal y como puede verse en el siglo XXI.[32]

Estanque y cascada

El estanque y la cascada fue una obra planeada por Ramón Oliva. Su traza se adornó con islas y una montaña artificial imitando a una gruta de la que caía una cascada. También se proyectó un surtidor en el medio del lago y la existencia de una barcaza de remos destinada a pasear a los niños y sus acompañantes.[3] Se construyó con piedra y un revestimiento de cal viva. Se finalizó la obra en marzo de 1879.[33] La cascada se montó sobre una montaña artificial hecha con material de derribo (en parte aprovechado del desmantelamiento de la antigua casa Consistorial). La gruta para la cascada fue objeto de polémica pues para darle mayor realismo se trajeron desde una gruta de Atapuerca auténticas estalagmitas. El escándalo fue tal que tuvo que intervenir el ministro de Fomento. En 1880 ya caía el agua por las rocas.[25] Antes de concluir las obras, en 1879 llegó al estanque la primera pareja de cisnes, regalo del vicecónsul francés Louis Bovilac al Ayuntamiento de Valladolid.[34]

Era necesario que el estanque tuviera un desagüe para lo que se ideó un riachuelo que corre paralelo al paseo de Filipinos, soterrándose en el paseo del Príncipe, con dos pequeñas islas con vegetación de arbustos que sirven de cobijo a determinadas aves acuáticas que han elegido el lugar para anidar y con un par de puentes en alguno de los paseos que atraviesa. En una de estas isletas y semiescondido por la vegetación hay una estatua que representa al dios Neptuno; es la escultura más antigua de Valladolid y estuvo anteriormente en 1835 situada en el paseo Central con otras dos que representaban a Venus y Mercurio.[35]

En el estanque hay mucha vida animal. Pueden verse además de la colonia de cisnes, ánades reales, patos domésticos, pato mandarín, gansos, focha común y patos almizcleros. También hay peces, reptiles, carpas en las aguas más profundas.[36]

Paseo Central del Campo Grande

Es una ancha calzada con árboles a los lados que comenzando en la Plaza de Zorrilla y terminando en la Plaza de Colón discurre paralela entre la Calle de la Acera de Recoletos y los jardines del Campo Grande propiamente dicho. Aunque su nombre sea Paseo Central no se encuentra en el centro sino en un lateral del parque. Desde sus comienzos estuvo dividido en tres paseos arbolados y durante el siglo XX siguió teniendo un uso no solo para paseo sino para actividades políticas y militares; cada año se celebraba la jura de bandera con misa de campaña que se decía desde el quiosco de la música ubicado en este lugar. Uno de los actos políticos que la historia recuerda como de gran importancia fue en 1931 cuando se entregaron las nuevas banderas republicanas a los regimientos de la Plaza. Durante los años de la Guerra Civil hubo desfiles y concentraciones de tropas y terminada la contienda se celebraron en este espacio los desfiles victoriosos anuales del 1 de abril así como misas de campaña cada 18 de julio. Fue además el escenario preferido para las manifestaciones que durante todo el siglo XX y primeros años del XXI siguieron el mismo itinerario: concentración en la plaza de Colón y seguimiento por todo el paseo Central hasta llegar a la plaza de Zorrilla.[37]

Fue el lugar elegido a lo largo de los años para celebraciones culturales, cabalgatas, carrozas festivas, exposiciones de diversos temas, Feria de Muestras, Feria de la Cerámica y Ferias y Fiestas de San Mateo; durante algunos años se celebró también la Feria del Libro.[38] En tiempos pasados fue famosa la celebración de la Feria del Sudario durante tres días de Pascua de Resurrección con la colocación de puestos en el Paseo de Filipinos, frente al convento de las Lauras donde se guardaba una copia del lienzo del Sudario que se colgaba en la fachada del edificio.[39]

Pero el cometido principal y para lo que estaban pensados estos salones era los paseos de la gente tanto por la parte central como por las laterales, siguiendo unas normas establecidas, según las costumbres de la época pues los paseos de daban al atardecer distribuyéndose en cada uno las personas por condición social o de edad: los jóvenes llenaban el paseo central, la gente más seria y de más edad ocupaba el paseo de la derecha (llamado popularmente «paseo de las viudas») y por el de la izquierda concurrían mozos y mozas, soldados, niñeras, etc.[40]

Las construcciones

El paseo acogió a lo largo de su historia algunas construcciones de diferente índole. Las más antiguas fueron la ermita o humilladero del Cristo y la fuente pública ambas situadas en el entorno del Hospital General; se encontraban allí antes de los plantíos cuando todavía la zona era un erial. El humilladero del Cristo de la Cruz se había construido en marzo de 1478 y fue derribado en 1809 durante la ocupación de las tropas de Napoleón.[41] La fuente conocida como fuente de la Puerta del Campo existía desde 1497 y traía agua desde una finca llamada Las Marinas.[42] En 1759 la fuente desapareció y sus materiales sirvieron para construir un puente sobre el río Esgueva en el Prado de la Magdalena.[43]

Existió un templete de la música inaugurado oficialmente en agosto de 1880. Estaba situado a la altura del edificio número 10 de la Acera de Recoletos. Fue desmontado en 1940 y sustituido por otro de estilo neoclásico que a su vez desapareció para dar paso a un auditorio. Ninguno de estos edificios existe ya.[44]

Otro edificio que desapareció al cabo del tiempo fue el conocido como El Chalet, inaugurado al mismo tiempo que el templete. Estaba situado a la entrada desde la plaza de Zorrilla donde está el escudo floral. Era de planta cruciforme con estructura de hierro y muros de ladrillo y su cubierta de teja. El suelo estaba hecho con losas de mármol traídas del antiguo edificio del Ayuntamiento.[45] Este establecimiento que dependía del Ayuntamiento se anunciaba como «Servicio de refrescos, cervezas, chocolate y otros géneros. [...] Esmerado servicio y crecido surtido de géneros superiores…»[46] Fue desmantelado en 1910; en su lugar se levantó el teatro Pradera.[47]

«El Pradera», conocido así por los vallisoletanos fue un pequeño teatro que en su momento sirvió también de cine. Sus comienzos en 1904 fueron humildes pues fue un simple barracón mandado construir por los hermanos José y Manuel Pradera. Pero enseguida se convirtió en un edificio más estable. El teatro Pradera fue una institución de recuerdo nostálgico para los vallisoletanos que lo conocieron. Además de teatro y cine fue testigo de la primera velada de boxeo de Valladolid y de actividades varias como mítines en la época de la Segunda República.[48] El edificio fue derribado en 1967. Su demolición contó con la oposición y protestas de los ciudadanos que no consiguieron nada. En su lugar se plantaron árboles y jardines y se hizo el escudo floral.[49] Cerca también de la plaza de Zorrilla se construyó un bar o aguaducho cuadrado y con la barra rodeándolo por los cuatro costados conocido como El Naranjal. Los cuatro frentes estaban azulejados.[50]

- Tres construcciones desaparecidas

-

El Chalet

-

Templete de la música

-

Teatro Pradera

Véase también

Portal:Valladolid. Contenido relacionado con Valladolid.

Portal:Valladolid. Contenido relacionado con Valladolid.- Necrópolis de la judería de Valladolid

Notas

- ↑ El nombre de Campo de la Verdad no aparece en ningún documento escrito de Valladolid pero teniendo en cuenta que existe la misma denominación en distintas ciudades (entre otras la cercana Zamora) y teniendo en cuenta la tradición oral y escrita de los historiadores antiguos es muy probable que existiera tal apelativo.[7]

- ↑ Por otra parte el historiador Casimiro García-Valladolid asegura haber visto una escritura original de la donación de una huerta «que linda por una parte con el Campo de la Verdad».[8]

- ↑ Su título completo era Diario Pinciano, histórico, literario, legal, político y económico Real Academia de la Historia

- ↑ Joseph Pérez apuntó en 1995 que aquellas tumbas de que se tenía una leve noticia no eran romanas sino que debían encuadrarse en la Edad Media.[18]

- ↑ Adeline Rucquoi en Valladolid en la Edad Media, al estudiar el documento de compraventa de la zona del cementerio atribuyó dichas tumbas a la aljama judía.

- ↑ Gracias a la gestión del exgobernador de Valladolid Castor Ibáñez de Aldecoa que a la sazón era gobernador de Barcelona llegó a Valladolid este jardinero barcelonés junto con su sobrino. Este último acabó instalándose en esta ciudad y tomó la responsabilidad de llevar a cabo los proyectos de su tío. Ramón Oliva era un personaje de prestigio y tenía en su haber el diseño del Campo del Moro de Madrid.[24]

Referencias

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 17. Cfr: Ayuntamiento de Valladolid. Cinco años de gestión municipal. Valladolid 1949.

- ↑ García-Valladolid, 1980, p. 557.

- ↑ a b Martín de Uña, 2001, p. 96.

- ↑ Martín de Uña, 2001, p. 99.

- ↑ Fernández del Hoyo, 2010, p. 90.

- ↑ Sangrador Vitores, 2008, pp. 182 y 183.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, pp. 21 y 22.

- ↑ a b García-Valladolid, 1980, pp. 545-546.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, pp. 33 y 34.

- ↑ Ponz, Antonio (1947). Viage de España (1783). Madrid. p. 978.

- ↑ Agapito y Revilla, 1937, p. 200.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 36.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 45.

- ↑ Fernández del Hoyo, 2010, p. 96-97.

- ↑ a b Fernández del Hoyo, 2010, pp. 392 y 397.

- ↑ Diario Pinciano (1787), 18 de julio pp. 266-270; 25 de julio pp. 278-285; 15 de agosto p. 305]

- ↑ Ortega Rubio, Juan (1991). Historia de Valladolid (1881). Valladolid: Grupo Pinciano, facsímil de edición de 1881. ISBN 84-87739-23-7.p. 19.

- ↑ Pérez, 1983, pp. 93 a 97.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, pp. 400-401.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 415.

- ↑ VV. AA. El Campo Grande. Un espacio para todos. Capítulo «Memoria de aromas» de Emilio Blanco Castro, p. 75. Editorial Castilla Tradicional, 2009. ISBN 978-84-936875-4-0

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 436.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 405.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 424.

- ↑ a b Fernández del Hoyo, 2010, p. 101.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, pp. 427-428.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 436. Cfr: S.Sierra y Val Memoria de higiene y estadística de la ciudad de Valladolid. Valladolid 1896.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 437.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 495.

- ↑ Varios Autores, 2009, p. 128.

- ↑ Fernández del Hoyo, 2010, p. 102.

- ↑ Martín de Uña, 2001, pp. 95 a 99.

- ↑ Fernández del Hoyo, 2010, p. 32.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 441.

- ↑ Varios Autores, 2009, pp. 49-50-65-67.

- ↑ Varios Autores, 2009, pp. 51-52.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 100-101-105-106.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 107-111-117.

- ↑ Urueña Paredes, 2006, p. 46.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 118-119.

- ↑ Sancho, 1989, p. 81.

- ↑ Anta, Jesús (2008). Fuentes de vecindad en Valladolid. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid. ISBN 978-84-96864-19-1. p.36

- ↑ Pérez, 1983, p. 321.

- ↑ Ortega Variego, José Miguel (2007). El templete de la música. Crónica de Valladolid de entre siglos. Valladolid. pp. 12 y 22. ISBN 978-84-96864-13-9.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 460.

- ↑ La Crónica Mercantil, 15 de septiembre de 1880

- ↑ El Norte de Castilla, 28 de abril y 27 de junio de 1911

- ↑ Ortega Variego, 2007, pp. 97, 99 y 100.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 468.

- ↑ Fernández del Hoyo, 1981, p. 471.

Bibliografía utilizada

- Agapito y Revilla, Juan (1937). Las calles de Valladolid. Valladolid: Imprenta Casa Martín. ISBN 978-84-940274-0-6.

- Antolínez de Burgos, Juan (1987). Historia de Valladolid (1887). Valladolid: Grupo Pinciano, edición facsímil. ISBN 84-505-6863-3. obra completa

- Fernández del Hoyo, María Antonia (1981). Desarrollo urbano y proceso histórico del Campo Grande de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid. ISBN 84-500-4970-9.

- Fernández del Hoyo, María Antonia (2010). Conocer Valladolid, III. Curso de patrimonio cultural 2009-2010. El Campo Grande y el Paseo de Zorrilla. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. ISBN 978-84-96864-52-8.

- García-Valladolid, Casimiro (1980). Valladolid. Recuerdos y grandezas. Tomo I, 1900. Valladolid: Grupo Pinciano, edición facsímil. ISBN 84-500-4065-5.

- Martín de Uña, Joaquín (2001). Valladolid, paseos por la ciudad. Valladolid: Editorial Azul. ISBN 84-932336-1-7.

- Pérez, Ventura (1983). Diario de Valladolid (1885). Valladolid: Grupo Pinciano. Edición facsímil. ISBN 84-7231-944-X.

- Presencio Revilla, V. (2007). «Serie de artículos Campo Grande». El Norte de Castilla.

- Sancho, Hilarión (1989). Valladolid. Diarios curiosos (1807-1841). Valladolid: Grupo Pinciano. Edición facsímil. ISBN 84-505-8594-5.

- Sangrador Vitores, Matías (2008). Historia de la Muy Noble y Leal Ciudad de Valladolid, desde su más remota antigüedad hasta la muerte de Fernando VII. Tomo I. Valladolid: Maxtor, facsímil de edición de 1851. ISBN 84-9761-527-1.

- Urueña Paredes, Juan Carlos (2006). Ayuntamiento de Valladolid, ed. Rincones con fantasmas. Un paseo por el Valladolid desaparecido. Valladolid. ISBN 84-95389-97-5.

- VV.AA. (2007). Caja de Burgos, ed. Vida en el Campo Grande: los Árboles. OCLC 920281142.

- Varios Autores (2009). Campo Grande. Jardín histórico de Valladolid. Valladolid: Junta de Castilla y León. ISBN 84-7846-074-8.