Códice Borgia

El Códice Borgia (o Códice Yoalli Ehécatl) es un manuscrito mesoamericano de contenido ritual y adivinatorio. Se cree que fue escrito antes de la Conquista de México, en el Posclásico tardío (1200 - 1521 d.C.), en algún lugar en el sur o el oeste del estado mexicano de Puebla o en la zona de la Mixteca Alta, en Oaxaca. El Códice Borgia forma parte del Grupo Borgia, al que da nombre.

El códice está escrito sobre piel de venado plegada en 39 hojas. Cada lámina tiene una medida aproximada de 27 x 26.5 cm. (11 x 11 pulgadas aprox.), considerando que las orillas no son uniformes; a través de una o más capas de estuco se pueden ver los bocetos y correcciones de los pintores que trabajaron en él.[1] Tiene una longitud total de casi 11 metros (36 pies). Todas las páginas menos la última están escritas e ilustradas por ambas caras, lo que supone 76 páginas con contenido. El códice se lee de derecha a izquierda.

El Códice Borgia recibió su nombre en honor del cardenal italiano Stefano Borgia, su propietario hasta su adquisición por parte de la Biblioteca Apostólica Vaticana. En 2004, Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez propusieron que fuera rebautizado con el nombre indígena de Yoalli Ehecatl, "Noche y viento" en náhuatl, aunque aún no está claro que sus autores fueran nahuas.

Historia

El Códice Borgia fue trasladado a Europa, probablemente a Italia, a principios de la época colonial española en México. Fue José Lino Fábrega (1746 – 1797), primer comentarista y amigo del cardenal de Borgia, quien le dio el nombre en honor a su primer propietario, aunque su trabajo no fue publicado sino hasta 1899.[2] Fue redescubierto en 1805 por Alexander von Humboldt entre las propiedades del cardenal Stefano Borgia.

El Códice Borgia está guardado en la Biblioteca Apostólica, en la Ciudad del Vaticano.

Discusión sobre su origen

Los códices mesoamericanos de contenido ritual, como el Borgia, no contienen nombres de personajes históricos, referencias a hechos o espacios geográficos, y tampoco glosas en castellano, como sucede con los códices coloniales.[2] Es difícil señalar su origen preciso. Byland, documenta que en el verano de 1982 el Programa de Estudios de Dumbraton Oakes en Washington convocó a un coloquio de investigación con el objetivo de encontrar el lugar de origen del manuscrito. La opinión de los participantes se inclinaba por un área cercana a la Mixteca alta, en Oaxaca[3]; otros autores, como Boone y Baena han señalado un posible origen en Cholula, Puebla.[4][5] Estas hipótesis se basan en comparaciones de estilo.

Contenido

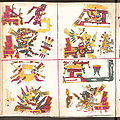

Páginas 1 a 8

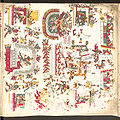

Las primeras ocho páginas contienen los símbolos de los 260 días del calendario Tonalpohualli. Cada trecena de 13 símbolos forma una línea horizontal que ocupa dos páginas. Algunos días están marcados con el símbolo de una huella. Los símbolos adivinatorios aparecen por encima y por debajo de los que representa los días.

Existen secciones similares en las primeras ocho páginas del Codex Cospi y el Codex Vaticanus B. Sin embargo, mientras el Codex Borgia se lee de derecha a izquierda, estos códices se leen de izquierda a derecha. Además, el Codex Cospi incluye a los Señores de la Noche junto a los símbolos de los días.

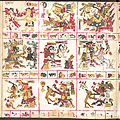

Páginas 9 a 14

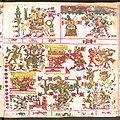

Las páginas 9 a 13 están divididas en cuatro partes. Cada cuarto contiene uno de los veinte símbolos diarios, su deidad correspondiente y otros símbolos relacionados.

La página 14 está dividida en nueve secciones, una para cada uno de los nueve Señores de la Noche. Están acompañados por un símbolo diario y otros que indican asociaciones positivas o negativas.

Páginas 15 a 17

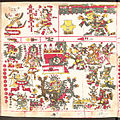

Las páginas 15 a 17 muestran a las divinidades asociadas con el parto. Cada una de las veinte secciones contiene cuatro signos diarios.

La parte inferior de la página 17 contiene una gran ilustración de Tezcatlipoca, con símbolos diarios asociados a diferentes partes de su cuerpo. Tezcatlipoca, “El espejo humeante de color oscuro”, acompañado de dos deidades femeninas, colocadas en la parte superior, y que han sido identificadas como Chalchiuhtlicue, “Diosa del agua viva” (derecha), y Xochiquétzal, “Diosa de las flores, como diosa solar” (izquierda). Entre las divinidades y Tezcatlipoca se registró una parte de la secuencia de signos de los días que, de derecha a izquierda, comienzan con ácatl, “caña”, y terminan con xóchitl, “flor”. El Tezcatlipoca oscuro muestra los 20 signos de los días colocados tanto en su cuerpo como en sus atavíos. Porta en la mano izquierda un escudo y cinco jabalinas; en la derecha sostiene una flauta muy adornada, de donde sale una serpiente azul, asociada al glifo quiáhuitl, “lluvia” (cabeza con anteojeras y fauces). Arriba de este glifo se colocó un átlatl, “lanzadardos”. Además de que Tezcatlipoca está representado como el muy poderoso señor de los 20 días del calendario ritual (tonalámatl), es también posible que la colocación de los glifos calendáricos tenga alguna relación mágico-ritual con determinadas partes del cuerpo humano y ciertos atavíos propios de esta importante deidad.

Páginas 18 a 21

-

Página 18

-

Página 19

-

Página 20

-

Página 21

Páginas 22 a 28

-

Página 22

-

Página 23

-

Página 24

-

Página 25

-

Página 26

-

Página 27

-

Página 28

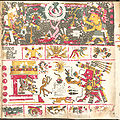

Páginas 29 a 46

Las páginas de la 29 a la 46 del códex son la sección más extensa del documento, así como la más enigmática. Aparentemente narran un viaje, pero la compleja iconografía y la falta de documentos comparables han llevado al desarrollo de una serie de interpretaciones, basadas primordialmente en la iconografía comparada. El acuerdo general es que se trata de algún tipo de relato; la primera interpretación fue hecha por Eduard Seler en 1909 y sostenía que la sección narraba el tránsito de Venus por cielo, sobre el hecho de que el signo de ese planeta lo porta Quetzalcóatl "Ojo de banda", protagonista de la sección.[6] Anders, García y Jansen (1993) proponen un acercamiento arqueo-antropológico, Hill Boone (2016) enmarca a este y otros códices como textos literarios y Baena parte ambos, pero con diferencias en el contenido de la narración.[4][7] Para Anders, García y Jansen, esta sección relata los nueve ritos del surgimiento de la luz y del maíz desde la oscuridad y la muerte;[2] para Baena, cuenta el relato de ascenso al poder de Quetzalcóatl;[7] Hill Boone lo considera un relato de la creación, enmarcado en el modelo narrativo de los códices nahuas o mixtecos.[8]

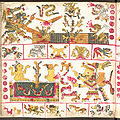

Páginas 47 a 56

Las páginas 47 a 56 muestran una serie de divinidades, sacrificios y otra iconografía compleja.

Páginas 57 a 60

Las páginas de la 57 a la 60 permitían al sacerdote determinar las perspectivas favorables o desfavorables de los matrimonios en función de los números contenidos en los nombres de los contrayentes.

Páginas 61 a 70

Las páginas 61 a 70 son similares a la primera sección, mostrando varios símbolos diarios en torno a distintas escenas con divinidades. Cada una de las 10 páginas muestra 26 símbolos diarios.

Páginas 71 a 76

La página 71 muestra a Tonatiuh, el dios del Sol, recibiendo sangre de un pájaro decapitado. Rodeando la escena están los trece Pájaros del Día, correspondientes a cada uno de los trece días de una trecena.

En la página 72 aparecen cuatro divinidades con signos diarios conectados a partes de sus cuerpos. Cada divinidad está rodeada por una serpiente.

En la página 73 aparecen los dioses Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl sentados espalda contra espalda, de forma semejante a la página 56. También tienen signos diarios conectados con diversas partes del cuerpo, y toda la escena está rodeada de signos diarios.

Véase también

Referencias

- Boone, Elizabeth Hill (2007). Cycles of Time and Meaning in the Mexican Books of Fate. Joe R. and Teresa Lozano Long series in Latin American and Latino art and culture. Austin: University of Texas Press. ISBN 978-0-292-71263-8. OCLC 71632174.

- Boone, Elizabeth Hill y Mignolo, Walter D. (eds.) Writing Without Words. Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes. Carolina del Norte: Duke University Press, 1994.

- Brotherston, Gordon (1999). «The yearly seasons and skies in the Borgia and related codices» (eJournal online text). Arara: Art and Architecture of the Americas (Colchester, Reino Unido: University of Essex) 2. ISSN. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2008. Texto «1465-5047» ignorado (ayuda)

- Díaz, Gisele; Rodgers, Alan; Byland, Bruce E. (1993). The Codex Borgia: A Full-Color Restoration of the Ancient Mexican Manuscript. Nueva York: Dover Publications. ISBN 0-486-27569-8. OCLC 27641334.

- Jansen, Maarten (2001). «Borgia, Codex». En David Carrasco, ed. The Oxford encyclopedia of Mesoamerican cultures: The civilizations of Mexico and Central America 1. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. pp. p.94-98. ISBN 0-19-514255-1. OCLC 44019111.

- Jansen, Maarten; y Gabina Aurora Pérez Jiménez (2004). «Renaming the Mexican Codices». Ancient Mesoamerica (Londres y Nueva York: Cambridge University Press) 15 (2): p.267-271. ISSN 0956-5361. OCLC 89722889.

- Nowotny, Karl Anton (2005). Tlacuilolli: style and contents of the Mexican pictorial manuscripts with a catalog of the Borgia Group. George A. Everett, Jr. y Edward B. Sisson (trad. y ed.), con prefacio de Ferdinand Anders. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-3653-7. OCLC 56527102.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Códice Borgia.

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Códice Borgia.- Una lista de la "secuencia adecuada" de las secciones en los códices del Grupo Borgia (en inglés).

- Edición Facsímil del Códice Borgia (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- Facsímil del Codex Borgianus Mexicanus 1

- ↑ Mikulska, Katarzyna (2015). «El proceso de la elaboración de los códices "Borgia" y "Vaticano B" basado en su estudio codicológico». Revista Española de Antropología Americana 45 (1): 167-192. ISSN 1988-2718. doi:10.5209/rev_REAA.2015.v45.n1.52360. Consultado el 14 de octubre de 2019.

- ↑ a b c Anders, Ferdinand; Jansen, Marteen; Reyes, Luis (1993). Los templos del cielo y la oscuridad. Oráculos y liturgia. Libro explicativo del llamado Códice Borgia. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- ↑ Díaz, Gisele.; Rodgers, Alan, 1951-; Byland, Bruce E., 1950-2008. The Codex Borgia : a full-color restoration of the ancient Mexican manuscript. ISBN 0486275698. OCLC 27641334. Consultado el 14 de octubre de 2019.

- ↑ a b Hill Boone, Elizabeth. (2016). Ciclos de tiempo y significado en los libros mexicanos del destino.. FCE - Fondo de Cultura Económica. ISBN 9786071636218. OCLC 962447654. Consultado el 14 de octubre de 2019.

- ↑ Batalla Rosado, Juan José,; Rojas, José Luis de,; Pérez Lugones, Lisardo, (2018). Códices y cultura indígena en México : homenaje a Alfonso Lacadena García Gallo (1ª ed edición). BRF Servicios Editoriales. ISBN 9788409066698. OCLC 1079365228. Consultado el 14 de octubre de 2019.

- ↑ «UNAM IIH - Eduard y Caecilie Seler. Sistematización de los estudios americanistas y sus repercusiones». www.historicas.unam.mx. Consultado el 20 de octubre de 2019.

- ↑ a b Baena, Angélica. “Las láminas centrales del llamado Códice Borgia. Una secuencia ritual de acceso al poder (láminas 35 a 43). Códices y cultura indígena en México. Homenaje a Alfonso Lacadena García-Gallo, Batalla, Juan José; de Rojas, Jose Luis y Pérez, Lisardo. Madrid: BRF Servicios Editoriales, 2018.

- ↑ Hill Boone, Elizabeth y Mignolo, Walter D. (eds.) Writing Without Words. Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes. Carolina del Norte: Duke University Press, 1994.