Usuario:Marcelo/Taller 1

El poblamiento indígena de la Argentina es el conjunto de las migraciones, adaptaciones culturales y mutaciones físicas de los seres humanos en el actual territorio de la República Argentina desde la llegada de los primeros pobladores, posiblemente en torno al décimo milenio antes de nuestra era, hasta el estado cultural y demográfico en que los hallaron los primeros europeos en arribar a esas tierras, en el siglo XVI.

Se describe a continuación el proceso de cambios culturales dentro de las sociedades de nivel cultural cazador-recolector, mencionando sólo marginalmente la evolución y migraciones de las culturas agroalfareras.

Poblamiento de América[editar]

La ya tradicional discusión entre los sostenedores de la teoría del poblamiento tardío y de la teoría del poblamiento temprano del continente americano parece estar definitivamente resuelta en favor de esta última: ya parece imposible sostener que la totalidad del poblamiento americano es posterior al final de la última glaciación, hace alrededor de 12 000 años. De modo que es indudable que el continente americano estaba ya poblado hace unos 14 000 años, y es casi seguro que el poblamiento inicial fue muy anterior. Los autores suelen aceptar fechas no excesivamente tempranas –20 000 y hasta 30 000 años antes del presente– aún cuando existen sitios con fechados muy anteriores, llegando en el extremo a los 60 000 años de antigüedad.[1]

No obstante, subsiste la evidencia más que sólida de un rápido aumento del número de sitios arqueológicos datados en fechas posteriores al décimo milenio A.C., que parecería respaldar la teoría de que existió para esa época una nueva oleada inmigratoria de origen asiático, oceánico o incluso quizá europeo,[2] o bien una «revolución» adaptativa –cuyas características diferenciales se nos escapan– que habría permitido un brusco aumento de la población y una rápida difusión por la casi totalidad del continente en un lapso comparativamente breve de tiempo.[1]

En todo caso, con excepción del sitio chileno de Monte Verde –con diversos datados para dos poblaciones distintas, una de las cuales se discute si tuvo una antigüedad de 20 500 años–[3] los yacimientos arqueológicos más antiguos en territorio argentino y sus inmediaciones están fechados en una antigüedad máxima de 13 000 años antes del presente. Todos ellos se encuentran en el extremo sur del continente, en la provincia de Santa Cruz o en territorio chileno al norte del estrecho de Magallanes, a corta distancia del mismo. Lo cual no significa que la población del territorio argentino se haya producido de sur a norte, sino que las condiciones para la conservación de restos humanos y de caza son mucho más favorables en la estepa seca y fría de la Patagonia que en el centro y norte del país.[4]

Los primeros pobladores[editar]

El final del Pleistoceno, período que transcurre durante los últimos milenios anteriores al año 10 000 antes del presente, fue un período caracterizado por el retroceso de los glaciares en toda la región andina y patagónica, de modo que surgieron la estepa patagónica y las mesetas altoandinas. En este período se produjo un marcado ascenso de la temperatura –aunque con altibajos, y siempre mucho más fría que en la actualidad– y un cambio en el régimen de vientos, que marcaron fuertes cambios ecológicos. Durante este período y comienzos del siguiente se formaron los suelos de la llanura pampeana, por aportes de materiales arrastrados por el viento desde la Cordillera de los Andes y la región patagónica. También se elevó considerablemente el nivel del mar –desde unos 130 m por debajo del nivel actual– destruyendo ambientes presumiblemente habitables y los restos humanos que nos hubieran permitido comprender más adecuadamente el proceso del poblamiento en el litoral marítimo y a través del mismo.[5]

Cazadores del Pleistoceno[editar]

Las condiciones ecológicas de la estepa patagónica eran muy distintas a las actuales a fines del Pleistoceno, aproximadamente hace unos 10 000 años: si bien hacía más frío, había mucha mayor humedad, corrían varios ríos que hoy son cañadones secos, y el número de lagunas de agua dulce era mucho mayor que el de la actualidad.[5] La megafauna del Pleistoceno aún no se había extinguido, por lo que los primeros cazadores aprovechaban la carne de los gliptodontes, megaterios, milodones y algunos otros grandes herbívoros de movimientos lentos. Haya sido por la presión de la caza humana o por otras condiciones ecológicas, esta fauna desapareció al comienzo del Holoceno, hace unos 10 000 años.[6]

Es seguro que los cazadores se trasladaran periódicamente de un lugar a otro en busca de sus presas, pero los yacimientos arqueológicos que se pueden encontrar hoy son refugios fijos, en las barrancas rocosas junto a los ríos y lagunas; así, los yacimientos de Piedra Museo, Los Toldos y otros, son cuevas o aleros que ofrecían refugio frente a las nevadas y vientos, ubicados en las cercanías de aguadas que atraían a los animales que se convertirían en las presas de los cazadores. Los restos que se han encontrado son exclusivamente líticos, y consisten generalmente en lascas talladas en una de sus caras y en uno de sus filos. No hay pruebas que permitan dilucidar si eran puntas de dardo para ser utilizados con propulsores o simples herramientas de mano.[4]

No se han hallado yacimientos anteriores al décimo milenio antes del presente en ningún otro lugar del actual territorio argentino, con excepción de la Puna; allí, restos fechados a partir de los 11 000 años antes del presente ubicados también en refugios junto a arroyos y lagunas muestran un desarrollo de la técnica lítica muy similar.[7]

El Holoceno temprano[editar]

A partir del comienzo del Holoceno, hace unos 10 000 años, disponemos ya de una mayor cantidad de yacimientos, tanto en el extremo sur –Marazzi y Tres Arroyos en Tierra del Fuego, Cueva Fell y Pali Aike al norte del Estrecho de Magallanes– como en el centro y norte de la Patagonia –con el conocido caso de la Cueva de las Manos.[4] También existen yacimientos en la llanura pampeana –en las inmediaciones de la sierra de Tandil, sierra de la Ventana y sierra de la Tinta, como también en las cercanías de Tres Arroyos y a orillas del río Quequén Grande.[8] Simultáneamente aparecen otros yacimientos, de un estado cultural muy similar, en la provincia de Mendoza, en las Sierras de Córdoba –cuyo yacimiento más conocido es el de la cueva de Inti Huasi– y un mayor número de sitios en la región puneña y sus cercanías.[9]

Con excepción del caso puneño y sus alrededores, estos yacimientos muestran una cierta uniformidad en el desarrollo cultural, con variantes locales: en casi todos ellos aparecen en esta época pinturas rupestres, puntas de flecha o de dardo bifaciales –es decir, trabajadas en sus dos caras y sus dos filos– y con adaptaciones especiales para atarlos a un astil y formar una flecha, especialmente las puntas de flecha conocidas como «cola de pescado», que se encuentran en casi todos los yacimientos, ubicados a veces a enormes distancias, desde la región magallánica hasta la región cuyana y central. Si en la etapa anterior parece seguro que utilizaban exclusivamente lanzaderas, en esta época aparecen indudablemente las lanzas de mano y quizá los arcos y flechas.[10]

Como se puede apreciar, todos estos yacimientos responden a regiones de clima estepario, excepto los del sur de la actual provincia de Buenos Aires; no obstante, el clima y las condiciones ecológicas entre el décimo y el octavo milenio antes del presente era mucho más frío y seco que en la actualidad, y predominaba también en esta región un ambiente de estepa árida o semiárida.[11]

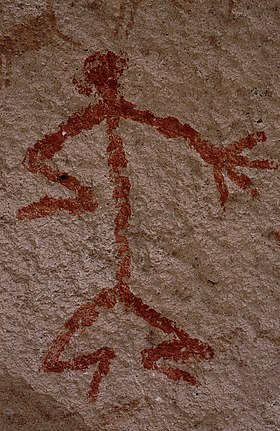

Con excepción de los restos líticos y algunos restos de las presas, lo único que ha sobrevivido de la cultura de estos pueblos son de las pinturas rupestres: se utilizaba preferentemente el ocre y las tintas obtenidas de frutos y cortezas vegetales; se representaban preferentemente escenas de caza de guanacos y otros auquénidos, pero también existen representaciones esquemáticas de seres humanos, líneas de todo tipo, repitiéndose el motivo de la espiral, y las conocidas manos pintadas.[12]

Algunos de los sitios hallados parecen haber sido utilizado únicamente para una tarea específica, como el trozado de los animales cazados, la fabricación de instrumentos de piedra, o la disposición de los cuerpos de los muertos, lo que obliga a aceptar que existían en las inmediaciones campamentos de otro tipo, para el desarrollo de las demás actividades relacionadas con la vida de las comunidades.[13]

Un hallazgo que genera más dudas que certezas es la presencia de valvas de moluscos en algunos yacimientos en la región cuyana, lo que podría significar circuitos de intercambio «comercial» o bien una migración desde el otro lado de la Cordillera de los Andes.[14]

En todos los casos, estos cazadores estaban organizados en forma de bandas formadas por entre 20 y 50 individuos emparentados entre sí, con una organización presumiblemente igualitaria.[13]

Poblamiento de la Puna y sus alrededores[editar]

En el extremo norte del país, en la Puna y sus alrededores, las poblaciones más tempranas son apenas anteriores a los 10 000 años antes del presente; se trata de una serie de refugios y aleros en las cercanías de corrientes o espejos de agua en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Como en el centro y sur del país, se trató de comunidades de cazadores con campamentos especializados, que conocían utilizaban el arco y la flecha, pero que fabricaban puntas de forma triangular, sin pedúnculo, de modo que iban clavadas en el astil.[7]

El yacimiento de Huachichocana, en Jujuy, parece haber sido un campamento de caza de temporadas de verano,[15] mientras que el de Inca Cueva, ubicado a más altura, fue un asentamiento de tipo más permanente, donde se presume que sus ocupantes habrían pasado la mayor parte del invierno; esto explica que sólo en este sitio de haya encontrado una profunda excavación circular que contenía los fogones y donde transcurriría la mayor parte de su vida social.[7]

También en el sitio de Inca Cueva se han hallado restos vegetales propios de lugares más húmedos y muy alejados, como cañas macizas, ajíes, algarrobos y cactáceas. Estos hallazgos obligan a suponer traslados de los cazadores a grandes distancias, o bien intercambios comerciales con poblaciones de las yungas de los cuales no tenemos restos arqueológicos ni evidencia de ningún otro tipo; los especialistas se inclinan a preferir esta segunda opción.[7]

Poblamiento del litoral[editar]

El estudio de los restos humanos del litoral fluvial está en un estado muy primitivo, y los hallazgos de restos humanos son nulos, mientras que los restos de actividad humana resultan enormemente dispersos, siendo además el subproducto de investigaciones sobre poblaciones muy posteriores. Lo único seguro es que la región estuvo efectivamente poblada por pueblos pescadores ubicados a lo largo de los grandes ríos, que trabajaban el hueso, que disponían de instrumentos líticos de un tipo distinto al utilizado por las poblaciones patagónicas y pampeanas, y que además de animales terrestres y acuáticos consumían frutos de árboles leguminosos.[16]

La ocupación del interior de la Mesopotamia, de la región chaqueña o del norte de la región pampeana sigue siendo una incógnita, aunque se presume que esas regiones –cuyo clima era más seco que el actual y, por consiguiente, estaban cubiertas de sabanas casi sin árboles– estuvieron pobladas por grupos cazadores.[16] El litoral marino de la llanura pampeana fue afectado posteriormente por el ascenso del mar hasta cientos de kilómetros aguas adentro, de modo que es improbable que se encuentren restos de ocupación humana de principios del Holoceno.[17]

El Holoceno medio[editar]

A partir del año 5000 a.C. se produjeron varios cambios climáticos de importancia: la humedad del este del actual territorio actualmente argentino aumentó significativamente y fue incluso mayor que la actual; por consiguiente, la Mesopotamia y la región chaqueña vieron un avance de la selva, que obligó a una modificación de las estrategias de población. También la región pampeana se hizo más húmeda, con condiciones similares a las actuales, que favorecieron el aumento de la densidad de población en el sur de la provincia de Buenos Aires. En cambio, el Oeste del país se hizo progresivamente más seco, de modo tal que los cazadores debieron adaptarse a los cambios climáticos, además de haber una disminución o al menos un estancamiento del número de sitios arqueológicos, que denotan una disminución relativa de la población.[18]

La diferenciación patagónica[editar]

El cierre definitivo del istmo que cruzaba el actual Estrecho de Magallanes aisló las comunidades de Tierra del Fuego de la Patagonia continental.[19] No obstante, las similitudes culturales y lingüísticas de la población selknam con los tehuelches continentales obligan a descartar una clausura definitiva de los vínculos, y a aceptar aportes del norte del Estrecho más cercanos a la actualidad; también el estudio de la evolución de la caza de guanacos en la isla respalda la hipótesis de que los selknam eran una población de pocos siglos de antigüedad cuando entraron en contacto frecuente con los exploradores y pobladores «blancos». No obstante, el absoluto rechazo de los tehuelches y selknam históricos a la vida en las costas marítimas y su completo desconocimiento de la navegación generan el interrogante respecto a los medios por los que esa población se habría trasladado a Tierra del Fuego.[20]

En la Patagonia continental, la sequedad generó amplias zonas desérticas que se convirtieron en barreras prácticamente infranqueables al paso de la población humana; tal es el caso de la meseta del centro-norte de Santa Cruz y la llanura que separa la meseta de Somuncurá del valle del río Negro. Previsiblemente, la población se fue corriendo hacia el oeste de la región, proyectándose hacia el este sólo a lo largo de los valles fluviales. Los grupos cazadores se especializaron en recorrer circuitos de caza anuales, refugiándose en los abrigos rocosos de las zonas más bajas en los meses más fríos, y recorriendo sitios de caza al borde de los bosques, o incluso dentro de estos, en los meses del verano; adicionalmente, estos traslados les permitían acumular leña para el invierno.[21]

Se produjo un cambio en la industria lítica, con la aparición de las hojas y láminas de piedra, que se utilizaban como cuchillos para cortar carne o como raspadores para el procesamiento del cuero. Los cazadores se especializaron, ya en forma definitiva, en la caza del guanaco y el huemul, además de capturar localmente vizcachas y otros roedores. El arte rupestre se hizo un tanto más elaborado, con mayor cantidad de representaciones humanas, y con la aparición del puma en la pictografía. En lo esencial, el modo de vida de los cazadores de hace 3000 años no se diferencia del de los tehuelches históricos.[21]

Los canoeros fueguinos[editar]

Los movimientos de la línea de costa no permiten evaluar si los canales fueguinos y magallánicos estuvieron habitados antes de hace 6500 años, fecha a partir de la cual existen evidencias sólidas de que ya estaban allí;[22] el yacimiento más antiguo de la zona es el de la isla Englefield –en el interior del seno Otway, al norte del Estrecho– y contiene restos de materiales que prueban la caza y consumo de mamíferos marinos y aves. Aunque podrían también ser cazadores de tradición terrestre que consumieron animales marinos, los investigadores tienden a asociarlos a las primeras comunidades de canoeros debido a la abundante presencia de arpones y puntas dentadas.[23] Tras una evolución poco clara –que incluyó la colonización por parte de los pueblos que históricamente se conocen como alacalufes del centro y el este del Estrecho de Magallanes, que más tarde fue abandonado–[20] hace 5000 años su estilo de vida ya estaba definitivamente establecido, y llegaría con pocas modificaciones al siglo XIX de nuestra era. Se trataba de pueblos dedicados a la pesca en mar abierto, la caza de mamíferos marinos y la recolección de moluscos en la playa, que se trasladaban en botes durante semanas para reunir alimentos, y que en invierno permanecían en la costa, consumiendo enormes cantidades de moluscos,[24] cuyos restos se encuentran hoy en día en forma de concheros.[25][26]

{{cr|Respecto al origen de los canoeros magallánicos, se ha sostenido que se trata de las poblaciones más antiguas de la Patagonia, arrinconadas en el extremo sur por la invasión de los tehuelches, y que habrían adoptado un modo de vida completamente distinto; esta teoría supone que el grado de desarrollo cultural de los canoeros fueguinos era, como lo creían los misioneros ingleses que los conocieron en el siglo XIX, el de uno de los pueblos más «atrasados» de la tierra. Una segunda teoría afirma que tanto ellos como los tehuelches formaron parte de la primitiva población patagónica, de la cual la fracción que se trasladó hasta el archipiélago fueguino se adaptó a su nuevo ambiente transformándose en un pueblo de contextura física pequeña, mientras los que permanecieron en la estepa se transformaban en uno de los pueblos físicamente más grandes de la tierra. La comparación física con otros pueblos ha llevado a postular una tercera teoría, según la cual serían descendientes de los pueblos láguidos del nordeste brasileño, donde también existen concheros, que se habrían trasladado hacia el sur a lo largo de la costa atlántica,[20] dejando concheros en otros lugares, como el Golfo de San Matías;[27] {{cr|aceptar esta teoría obligaría a dejar de lado las diferencias físicas entre unos y otros, especialmente en la forma de sus cráneos. Por último, una cuarta teoría, sostenida por Salvador Canals Frau, postula que los canoeros fueguinos habrían sido un pueblo de cultura mesolítica llegado con posterioridad a los tehuelches para aprovechar unos recursos marinos que éstos no habrían tenido el bagaje cultural necesario para aprovechar; según esta teoría, habrían navegado a lo largo de la costa del Pacífico desde Alaska hasta Tierra del Fuego, dejando unas pocas pruebas de su presencia en las costas de Panamá, el norte del Perú, entre los changos del norte de Chile y los chonos al sur de Chiloé.[20]

A ambos lados del sector occidental del Estrecho, los canales estaban habitados por los alacalufes; al sudeste de éstos, sobre el Canal de Beagle y las islas que se proyectan al sur de éste hasta cerca del cabo de Hornos, los yaganes o yámana. Las diferencias culturales entre unos y otros no son especialmente significativas,[20] excepto en sus idiomas, que no están emparentados en absoluto.[28] Su cultura y su forma de vida, en cambio, eran prácticamente idénticas.[20]

No existen, en cambio, estudios sobre la antigüedad o el origen cultural de los haush, habitantes de las costas de la península Mitre, que los exploradores y los antropólogos coinciden en señalar como un pueblo originariamente selknam fuertemente influido por los yámana, especializados en la recolección de moluscos, la caza de lobos marinos y el aprovechamiento de ballenas varadas en la costa.[29]

La región central, Cuyo y la Puna[editar]

Hace unos 7000 años se produjeron algunos cambios marginales en las sociedades de las sierras de Córdoba y San Luis y en Cuyo, que resultan seguramente en adaptaciones más afinadas a los recursos de la caza. Junto a las puntas con astil aparecieron en esa época puntas triangulares más simples, armas arrojadizas con puntas de hueso embotantes (es decir, que mataban por impacto, no por herida punzante), un uso más evidente de herramientas de hueso y punzones para trabajar el cuero. Se hace evidente la utilización de campamentos transitorios junto con refugios permanentes como el de Intihuasi y las cuevas de Ongamira. La población creció sostenidamente en el tiempo, y la cultura se estabilizó lo suficiente como para no presentar variaciones significativas a lo largo de los siguientes 4000 o 5000 años.[30]

Uno de los sitios más estudiados y que presenta variaciones importantes es Los Morrillos, en el departamento sanjuanino de Calingasta, donde se encuentran todas estas características, más el uso generalizado de adornos de conchas de moluscos, el uso cueros cosidos, cestas de fibras vegetales y redes de tendones animales;[31] además se encontraron trozos de caña coligüe, que crece 500 km más al sur, lo que evidencia intercambios comerciales de largo alcance.[32]

En la Puna, las poblaciones parecen haber evolucionado desde sus estadios culturales sin innovaciones de importancia; se evidencia un aumento de la población en los lugares que aportaban mayor posibilidad de caza, mientras que otros sitios fueron abandonados. También se multiplican las pruebas de intercambio, ya claramente comercial, con otras poblaciones, tanto de las selvas de las yungas como de la costa del Pacífico.[33] Como evolución cultural, surgieron las inhumaciones de cadáveres con un rico ajuar funerario, que incluían capas de cuero de guanaco y tejidos de fibras vegetales y animales. En Inca Cueva, sitio que permanecía ocupado, se han encontrado los restos más antiguos de cordeles y cestos, y adornos hechos de restos vegetales, así como restos de mocasines de cuero y una momia naturalmente desecada de una mujer, de alrededor de 5400 años antes del presente.[34]

El intercambio comercial presupone la existencia de un excedente intercambiable que, para pueblos que dependían casi exclusivamente de la caza de guanacos y vicuñas, sólo podía ser la lana y los cueros con lana. Hace 4500 años parece haber comenzado el proceso que conduciría a la domesticación del guanaco y su transformación en la llama, pero aún faltaba un tiempo para la domesticación de las plantas cultivables. Poco después surge otra innovación técnica, con la aparición de las primeras casas-pozo circulares, con un techo cónico, que independizaban por primera vez las habitaciones tanto de la existencia de cuevas y aleros como de los toldos de cueros. Estos últimos probablemente estaban muy generalizados, pero por su propia naturaleza no han dejado resto alguno.[33]

Las sierras bonaerenses y el litoral fluvial[editar]

El aumento de la humedad y la temperatura generó condiciones muy favorables para la vida en torno a las sierras bonaerenses y en la actual provincia de La Pampa: la abundancia de piezas de caza, entre las que descollaba el guanaco y el venado de las pampas, generó un aumento significativo de la población y una especialización marcada en la fabricación de piezas de piedra. Los campamentos de fabricantes de cuchillos, raspadores, punzones y puntas de dardos son fácilmente identificables, y aportan gran cantidad de información sobre la cultura de estos cazadores. La facilidad para obtener materia prima generó una disminución de la calidad de terminación de las piezas, que se volvieron descartables, cuando anteriormente probablemente eran cuidadosamente recuperadas después de cada uso. También aumentó la presencia de herramientas de hueso.[35]

Un yacimiento especialmente llamativo es el de Monte Hermoso, en varios sitios de las playas de una antigua laguna, que actualmente son playas del mar; allí se recuperaron huesos de lobos marino trasladados desde la cercana costa y algunas herramientas de piedra. Lo más curioso es la presencia de cientos de pisadas fosilizadas de personas, que se cruzan en todas direcciones, incluyendo huellas de pies de adultos y niños.[36]

Del Holoceno medio son también algunos yacimientos sobre el río Colorado, como el de Casa de Piedra y sobre el río Salado de La Pampa, como el de Tapera Moreira, que aparecen más bien como formas de transición entre poblaciones patagónicas y pampeanas. Allí se recogieron los más antiguos artefactos de molienda de semillas y granos de la región.[35]

Las condiciones en el litoral fluvial, con el avance de la selva mucho más allá de los límites actuales, no obligaron a variar sustancialmente la forma de vida: las poblaciones se concentraban junto a los grandes ríos, y los restos recogidos son mucho más abundantes sobre el río Uruguay que sobre el río Paraná, seguramente por la abundancia de piedra en la cuenca y orillas del primero. A partir del Holoceno medio surgió en la región la «tradición altoparanaense», que se asocia a las poblaciones anteriores a la llegada de los guaraníes, y parcialmente a los pueblos «láguidos» del sudoeste brasileño, entre ellos los cáingang.[37]

Las culturas agricultoras y su periferia[editar]

A comienzos del segundo milenio a.C., el panorama racial en la actual Argentina, muy simplificado, responde a la distribución espacial de cuatro tipos raciales: al noreste, sobre los cursos superiores de los ríos Paraná y Uruguay –quizá solamente sobre este último– un tipo racial láguido: de baja estatura y contextura delgada. En las zonas montañosas del norte, el oeste y el centro del país, un tipo racial a veces llamado «huárpido»: de contextura delgada, pero muy altos, con piel oscura y en algunas zonas con barba. En toda la región chaqueña, la región pampeana, la Mesopotamia meridional y la Patagonia esteparia, el tipo racial «pámpido» o «patagónico»: altos y corpulentos, con pelos abundantes y muy gruesos. Por último, en los canales fueguinos, un tipo racial «fuéguido»: de contextura delgada y baja estatura, que además –por su escaso desplazamiento a pie y las largas horas diarias en cuclillas en la costa o las canoas– generaban atrofia parcial de la musculatura de las piernas, acentuando el aspecto débil.[38]

Las culturas agroalfareras en el noroeste[editar]

A comienzos del segundo milenio a.C. se desarrollaron en varios lugares de la Puna y de la región circundante las primeras culturas agroalfareras en el actual territorio argentino: las más tempranas corresponden a la cultura de Ansilta, que desplazaron a los pueblos de Los Morrillos en los valles andinos de la provincia de San Juan,[39] seguidas pocos siglos más tarde por desarrollos culturales de la Puna salteña y jujeña, en particular estratos superiores en Huachichocana, Inca Cueva y en refugios ubicados al norte de La Poma. El desarrollo de la agricultura fue gradual, mientras que simultáneamente se desarrolló la ganadería de llamas, que a fines del milenio ya estaba muy desarrollada.[40]

En general se supone que estas poblaciones estaban formadas por pueblos migrados desde el norte, de la región andina central. El área de dispersión de estas culturas se mantuvo limitada a las zonas de la Puna, los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca, más los valles de altura que se asoman a la selva tucumano-oranense,[41] con excepción del desarrollo local de la llamada cultura de San Francisco,[42] en la cuenca del río San Francisco (Jujuy). Hacia fines del primer milenio a.C., el proceso de agriculturización de las zonas montañosas de lo que hoy se conoce como noroeste argentino ya estaba completo, y la población respondía completamente al tipo racial «andino»: de estatura relativamente baja por tener las piernas cortas y el tórax muy desarrollado, cráneo braquicéfalo y contextura fuerte.[41]

Mientras el desarrollo agrícola se hacía cada vez más elaborado en las montañas secas del noroeste, la agricultura se extendió gradualmente hacia la periferia, a las áreas de secano de Cuyo y las zonas montañosas de Santiago del Estero.[43]

Ya en el primer milenio de nuestra era se presentaron en la Mesopotamia las primeras poblaciones agricultoras de tipo amazónico, que a partir de una segunda oleada ya pueden considerarse asociadas a los guaraníes históricos;[20] estos respondían a un tipo racial «amazónico», identificado por su estatura moderada y armoniosa, y contextura entre fuerte y robusta.[20]

Los pueblos de las llanuras[editar]

Desde el año 1000 a.C. hasta al año 1000 de nuestra era, aproximadamente, las condiciones ecológicas cambiaron en la región pampeana, llegando a ser las actuales: aumento de la humedad y la temperatura, retirada del mar hacia la línea costera actual.[44] Durante el último milenio a.C. se incorporaron importantes innovaciones técnicas: una de las más importantes fue la aparición del arco y la flecha, que otorgaba grandes ventajas para la caza, especialmente en cuanto a portabilidad y al alcance de los proyectiles, que permitieron un aumento sostenido de la población y una mayor especialización en la caza que en la recolección de frutos y mariscos. Otra innovación, quizá marginal, fue la incorporación de la cerámica; tratándose de poblaciones muy móviles, las piezas fueron necesariamente escasas, pequeñas y ligeras, pero mejoraron la conservación de algunos subproductos de la caza y permitieron el hervor de los alimentos, con lo que se aprovechó mejor la grasa que se perdía en la carne asada. La técnica de la cerámica parece haberse importado desde el noroeste más que de las regiones amazónicas. También se observa la aparición de anzuelos, arpones y redes, que muestran el avance de la pesca, quizá incorporando técnicas de los pescadores de la cuenca del Plata. Un invento local, que posteriormente se difundiría en otros ambientes, es el de las boleadoras, que también permitieron golpear animales a grandes distancias, y que con el paso del tiempo dejarían atrás al arco y las flechas como principal arma de caza.[45]

A lo largo del último milenio a.C. se registran los más antiguos vestigios de población en el norte de la provincia de Buenos Aires, hasta entonces aparentemente vacía. Y aún más tarde, alrededor del comienzo de nuestra era, también la cuenca del río Salado bonaerense también aparece ocupada por pueblos culturalmente similares a los del sur de la provincia.[45]

En las cercanías del curso bajo del río Salado del Norte, en Santa Fe, las pruebas más antiguas de ocupación humana corresponden a la «tradición Esperanza», y corresponden a cazadores con un bagaje cultural adecuado a la alta movilidad; consumían carne de grandes y pequeños mamíferos cazados con boleadoras y flechas, y recogían algarroba, que molían en pequeños molinos de mano. Algunas de sus características –como los hornos semisubterráneos para la cocción– recuerdan a poblaciones de la pampa oriental o del pedemonte cuyano, mientras que la piedra de sus utensilios, en cambio, provenía de las sierras del sur bonaerense. Conocían la cerámica, con la que fabricaban recipientes pequeños y simples.[46]

Los restos más antiguos de poblaciones de la región chaqueña son pocos siglos anteriores al comienzo de nuestra era: es indudable que antes hubo poblaciones locales de pescadores –el ambiente era mucho más húmedo que el actual– pero su aislamiento les impedía intercambiar utensilios de piedra hasta que las condiciones de mayor sequedad facilitaron sus desplazamientos, de modo que no han quedado restos humanos identificables. Adicionalmente, los suelos de la región chaqueña son muy jóvenes, producto principalmente de aportes fluviales del oeste, lo que hace que todos los posibles yacimientos estén a muchos metros de profundidad.[47]

En todos los yacimientos hallados, los restos humanos del interior de la región chaqueña responden al tipo racial pámpido, lo cual evidencia una fuerte corriente migratoria desde la región pampeana; sus utensilios de caza también resultaban más similares a los de los pueblos pampeanos que a los de sus vecinos del este y el oeste. También la secuencia poblacional evidenciada por la antigüedad de los yacimientos apunta en la misma dirección: sur de la provincia Buenos Aires, norte de la misma, centro de santa Fe y finalmente la región chaqueña como la más cercana en el tiempo a la actualidad.[20]

Las Sierras y la Patagonia[editar]

Las sierras pampeanas y las zonas bajas de Cuyo continuaron siendo habitadas por pueblos cazadores hasta muy avanzado el primer milenio de nuestra era, cuando las poblaciones locales adoptaron la agricultura, especialmente el cultivo de maíz. No existen evidencias que permitan inferir grandes aportes poblacionales,[48] aunque algunos indicios hablan de poblaciones venidas desde el noroeste,[49] por lo que la generación de las etnias de los grupos huarpes, comechingones y sanavirones parece ser el resultado de un proceso puramente local; las lenguas de estos pueblos no están relacionadas con ninguna de las de sus vecinos,[48] y el único grupo que ha sido emparentado lingüísticamente con los huarpes –sin que esta relación sea uniformemente aceptada– es un pueblo ya extinto del sur de la Amazonia.[50]

Las condiciones de vida en la Patagonia, en cambio, no tuvieron grandes modificaciones; las poblaciones locales tardaron mucho tiempo en adoptar las boleadoras, adoptaron marginalmente la cerámica recién en el segundo milenio de nuestra era, y no parece que hayan conocido jamás el arco y la flecha.[51] La obligada movilidad de estas poblaciones es la principal causa de una gran uniformidad étnica de dos grupos a lo largo de dos territorios muy grandes, desde el Estrecho de Magallanes hasta las cercanías del río Negro por un lado, y los pueblos de la Pampa central hasta el mismo río Negro por el otro. El aumento de la sequedad contribuyó a crear una barrera infranqueable al sur del río Negro, por lo que se generó una distinta evolución lingüística al norte y al sur del mismo, separándose los pueblos tehuelches propiamente dichos de los puelches o gununa kena. También se observa una marcada diferenciación entre los pueblos de la pampa húmeda y de la pampa central, donde las diferentes condiciones ambientales especializaron a las poblaciones casi exclusivamente en el consumo del guanaco y la algarroba; la abundancia de morteros de mano para moler el fruto seco del algarrobo y del caldén prueban su consumo. Movimientos posteriores parecen haber llevado a la colonización parcial de las mesetas en el límite entre las actuales provincias de Chubut y Río Negro por parte de los puelches.[20]

Migraciones desde la Amazonia[editar]

Unos mil años antes del principio de nuestra era, pueblos con bagajes culturales similares a los de la Amazonia colonizaron las costas de los ríos de la Mesopotamia y la región chaqueña. Conocían la agricultura, pero la utilizaban como complemento de la base de su alimentación, que era la caza y la pesca. Conocían y utilizaban la cerámica, y fueron quizá los primeros pueblos no agricultores en usar cerámica en forma masiva: en el actual Uruguay, las piezas de cerámica más antiguas tienen más de 3000 años de antigüedad.[52]

Simultáneamente, los lugares donde la movilidad humana era más complicada –tales como las selvas más cerradas del extremo sur brasileño y las zonas anegadas del noreste uruguayo y del interior de la provincia de Corrientes– continuaron habitados por pueblos de cultura más primitiva,[52] que se corresponden con los cáingang actuales y los minuanes históricos.[20]

Otros pueblos de origen similar habitaron a lo largo de los ríos del interior chaqueño, dedicándose a la pesca, la caza y la agricultura de secano. Los ríos de la región chaqueña son corrientes menores en los meses de invierno y primavera, para convertirse en enormes correntadas que cargan gran cantidad de sedimento en verano y otoño; como consecuencia de estos sedimentos, cada cierta cantidad de años los cauces quedan tapados y los ríos cambian su recorrido, dejando «paleocauces» secos a corta distancia unos de otros. Los pueblos agricultores de algunas zonas de la Amazonia aprovechan esos cauces para realizar su agricultura, y esa técnica fue aportada por los pueblos que ocuparon los ríos de la actual provincia de Santiago del Estero: especialmente los ríos Dulce y Salado, pero también algunos tramos del río Bermejo y sus afluentes; con obras hidráulicas dirigían el agua hacia los cauces en épocas de inundación, y cerraban la conexión con los ríos en época de sequía, cultivando maíz y porotos en el barro y pescando en las pozas más profundas. Esa población alcanzó un elevado nivel de desarrollo técnico, que ha dejado formas de cerámica muy especializada; la falta de piedra suficiente para la construcción, en cambio, nos impide actualmente conocer la forma de sus poblaciones, y las características de su organización social sólo pueden ser inferidas de los restos cerámicos y de armas de piedra.[43]

Los últimos siglos antes de la llegada de los españoles[editar]

Desde el siglo X de nuestra era, las condiciones climáticas en la totalidad de la actual Argentina fueron básicamente las mismas que en la actualidad. El relato de las migraciones y de las evoluciones culturales de los siguientes cinco o seis siglos resulta, básicamente, la descripción de cómo llegaron a ser las poblaciones indígenas al estado en que se encontraban al momento de sus primeros contactos con los españoles.

Lules, vilelas, charrúas, tonocotés[editar]

Diversos estudios lingüísticos afirman la existencia de una macro-familia formada por diversas lenguas a lo largo de una gran distancia: de norte a sur, las lenguas zamucanas que hablan los ayoreos, en el límite entre Bolivia y Paraguay, los caduveos del Mato Grosso del Sur y los chamacocos del norte de Paraguay, las lenguas mascoyanas que hablan los guaná, los lengua y los mascoy del Chaco paraguayo, las lenguas mataco-macá de los wichí y los chorotis del oeste chaqueño, las lenguas lule-vilela que hablaban estos pueblos y los tonocotés, las lenguas guaicurúes que hablan los qom (tobas), mocovíes y otros grupos del Chaco meridional, y las lenguas charrúas de Entre Ríos y Uruguay formarían una sola agrupación lingüística.[53] Si esto fuera cierto, esta hipótesis probaría de que hace algunos miles de años, diversos grupos emparentados de la Amazonia sudoccidental habría emigrado simultáneamente hacia el sur y el este, llevando consigo algunos elementos culturales, tales como la cerámica, la siembra en zonas inundadas por ríos y sus lenguas. De ser así, los pueblos migrantes se habrían superpuesto –y probablemente habrían dominado– a poblaciones de características físicas y culturales muy distintas, incorporando algunas características técnicas, y sólo habrían desarrollado la agricultura donde las condiciones ecológicas fueron favorables, mientras que en el Chaco central y en la Banda Oriental del Paraná y del Uruguay se habrían dedicado solamente a la caza y la recolección.[54]

Sería uno de estos pueblos el que habría formado el aporte amazónico de los tonocotés de Santiago del Estero,[43] y sin duda que lo fue el pueblo lule, que en el centro-sur de la provincia de Tucumán desarrolló la agricultura.[55] Más dudoso sería afirmar que fueron también estos pueblos los que desarrollaron la agricultura por parte de estos pueblos en la cuenca del río San Lorenzo de Jujuy,[56] o del norte de Tucumán, antes de abandonar esos territorios sin dejar huellas.[57]

En todo caso, es seguro que los lules del «señorío de Tucma» que encontraron los conquistadores en torno a la actual Concepción (Tucumán) habían recibido considerables influencias de los pueblos agricultores de los Andes, al igual que los tonocotés de Santiago del Estero. La comparación entre ambos pueblos puede parecer excesiva, especialmente cuando los tonocotés eran uno de los pueblos más numerosos de la actual Argentina, mientras que los lules agricultores eran una parcialidad muy pequeña.[55] Los primeros conquistadores aplicaron el nombre de «juríes» tanto a los lules como a los vilelas y tonocotés, aunque ya a fines del siglo XVI ese nombre había dejado de usarse, ya que las diferencias entre las tres parcialidades se hizo muy evidente.[58]

Migraciones andinas[editar]

No se ha realizado ningún estudio sobre las migraciones de pueblos andinos anteriores a la invasión incaica; no obstante, es evidente que estas tuvieron lugar, ya que los pueblos que ocupaban el Noroeste argentino no eran originalmente de las mismas características físicas que las de los pueblos agrícolas que se encontraron los invasores españoles: en primer lugar, los cráneos anteriores al primer milenio a.C. recuperados en enterratorios son claramente dolicocéfalos, mientras que los pueblos agrícolas que habitaban las zonas agrícolas a la llegada de los españoles son braquicéfalos, y lo siguen siendo.[59]

Por otro lugar, ciertos cambios culturales muy acelerados no parecen responder a mera adopción de adelantos técnicos, sino a la colonización sistemática por parte de poblaciones llegadas desde el norte. Las poblaciones que desarrollaron las formas tempranas de agricultura en distintos lugares dispersos de las zonas altas del noroeste cultivaban calabazas y leguminosas, y disponían de una cerámica elemental y una industria lítica avanzada; las primeras viviendas eran circulares, con una única viga sosteniendo un techo cónico. En todos lados, las nuevas poblaciones incorporaron –al parecer, simultáneamente– la papa, el maíz, la cría de llamas, el tejido de la lana; la cerámica pasó rápidamente a ser más delicada y con decoraciones, mientras que para los instrumentos de piedra se utilizaron nuevas técnicas de tallado y pulido. Las viviendas pasaron a ser rectangulares, con paredes dobles separadas por una capa de tierra suelta y ripio, y techo simple, o a bien a dos aguas con cumbrera; las agrupaciones muy dispersas pasaron abruptamente a ser reemplazadas por pueblos compactos, asociados a obras de irrigación especializadas en la captación de aguas superficiales de pequeñas corrientes.[60]

No es igualmente seguro, sin embargo, que las adaptaciones posteriores, tales como el uso de andenes para los cultivos, las herramientas específicas para el transporte con llamas y ciertas herramientas para el tejido se deban específicamente a la migración, ya que todas ellas pudieron ser gradualmente adoptadas de sus vecinos del norte.[61] La delicada cerámica de la cultura santamariana, por ejemplo, no es copia de ninguna tradición cerámica peruana o altoperuana, sino un desarrollo puramente local.[62] Igualmente, la ubicación de las poblaciones en posiciones defensivas por encima de las áreas cultivadas parece haberse desarrollado primeramente en el sur del área y gradualmente difundido hacia el norte.[60]

La última invasión andina fue la de los incas, a fines del siglo XV, e incluyó una migración focalizada en puntos estratégicamente elegidos por las autoridades militares para organizar el territorio como parte del imperio incaico, aunque no parece haber influido numéricamente en la composición de la población. Mientras que las técnicas no sufrieron grandes modificaciones –con la muy notable excepción de la construcción del camino del Inca– la organización social y urbana sufrió una profunda transformación: esto resulta muy claro en los cambios urbanísticos en las ciudades, donde se incorporó la «cancha» o plaza pública y la «callanca», una clase especial de edificio público muy grande, con techo a dos aguas. La lengua quechua fue incorporada como lenguaje administrativo, pero la población continuó hablando sus idiomas locales.[63]

Al oeste de la Cordillera, los pueblos andinos aún estaban en proceso de migración hacia el sur al momento de la llegada de los españoles: los pueblos mapuches son, en su mayor parte, de características raciales andinas, y terminaron de ocupar el valle central chileno después de las campañas fundacionales españolas.[64] Entre los siglos XVI y XVII, estos mismos mapuches comenzarían a cruzar la Cordillera en dirección al este, entrando en el noroeste de la actual Patagonia argentina.[65]

Migraciones en el litoral fluvial[editar]

A lo largo de una zona amplísima de América del Sur se encuentran en zonas inundables cerca de los ríos gran cantidad de pequeñas elevaciones del terreno, de entre uno y tres metros de altura, mucho menos altas que las colinas de la zona, pero suficientes para que las tierras queden casi siempre fuera del alcance de las crecientes de los ríos. Estos «cerros» son formaciones artificiales creadas por pueblos agricultores, que de esa forma aprovechan sitios de gran humedad sin perder las cosechas en cada creciente. Se extienden desde la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, pasando por varios de los afluentes de este gran río, los llanos de Mojos, hoy en Bolivia, el alto río Paraguay, y en numerosos puntos a lo largo de la costa del río Paraná y en los ríos y riachos del delta interior de este río. Ya en 1916, el etnógrafo y arqueólogo sueco Erland Nordenskiöld atribuyó estas formaciones a migraciones de pueblos arahuacos desde la cuenca del Amazonas, opinión que ha sido sostenida repetidamente desde entonces.[66]

Los restos arqueológicos más antiguos de la Argentina asociados a este tipo de formaciones datan de los primeros siglos de nuestra era, con un gradual aumento del número de hallazgos a medida que se avanza en el primer milenio. Corresponden a la formación de la llamada «tradición Goya-Malabrigo», correspondiente a pueblos claramente agricultores, cazadores y pescadores, que contaban con una cerámica pesada pero más desarrollada que la de los pueblos vecinos: piezas medianas y pequeñas, adornadas con incisiones y colores simples, en su gran mayoría cuentan con apéndices en forma de animales, generalmente aves. No eran pescadores especializados, y al parecer obtenían sus presas acuáticas con herramientas más adecuadas para la caza que para la pesca. Cultivaban hortalizas, mandioca y maíz, y ocupaban ubicaciones fijas sobre los cerros artificiales. Racialmente pertenecían al tipo «amazónico», de cuerpos proporcionados aunque ligeramente bajos, y con cráneos braquicéfalos.[66]

A partir del siglo IX comenzaron a hacer su aparición los guaraníes, un pueblo de origen también amazónico, caracterizado por un uso mucho más intensivo de la agricultura, el desarrollo de técnicas específicas de pesca con anzuelos, redes y arpones, el cultivo en terrenos boscosos liberados por el método de la tala y roza, y la ocupación de las localidades durante períodos de tiempo de varios años, pero nunca permanentes. Ocuparon los mismos sitios de la tradición Goya-Malabrigo, desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná hasta las costas del Río de la Plata, pero también algunas zonas selváticas del noreste de Corrientes junto a la totalidad de la provincia de Misiones. A lo largo de los ríos, sometieron a las poblaciones preexistentes, desapareciendo las poblaciones nativas en ambas márgenes del Paraná hasta el extremo sur de Corrientes; las poblaciones ubicadas sobre las costas de Entre Ríos y Santa Fe conservaron más sus tradiciones, y son conocidos por los arqueólogos como chaná-timbúes. Más al sur aún, en el delta inferior del Paraná, los guaraníes conservaban características más identificables con los guaraníes del Paraguay, por lo que los conquistadores de la época de la segunda fundación de Buenos Aires los identificaban como guaraníes de las islas. En su expansión llegaron hasta el extremo sur de la bahía de Samborombón, donde los topónimos Ajó y Tuyú son claramente guaraníticos.[67]

La concentración de estos pueblos a corta distancia de los ríos permitió la circulación en sus cercanías de poblaciones nómadas de pueblos chaqueños, charrúas y pampeanos, dedicados a la caza, y con los cuales los guaraníes comerciaban y guerreaban alternativamente.[20]

A la llegada de los españoles[editar]

Los españoles no conquistaron todo el actual territorio argentino de un solo golpe, y fueron conociendo las poblaciones indígenas gradualmente; de hecho, la Patagonia, la región pampeana interior y la región chaqueña no terminaron de ser incorporadas a la civilización occidental hasta mucho después de la independencia argentina. Las etnias que habitaban el territorio sufrieron profundos cambios durante el largo período de la conquista inicial, a lo largo del siglo XVI, tanto continuando procesos que se habían iniciado con anterioridad como produciéndose alteraciones por la presencia de los españoles. Entre los cambios más espectaculares ocurridos a lo largo del primer siglo de la dominación española se cuenta la migración de los avá guaraníes desde la costa del río Paraguay hasta las yungas de Salta, Jujuy y Tarija, donde sometieron, canibalizaron y esclavizaron a las poblaciones nativas. Durante el siglo XVII tuvo lugar el comienzo de la ocupación de la actual provincia del Neuquén por parte de los mapuches. Y durante el siglo XVIII, los mismos mapuches colonizaron y absorbieron a la mayor parte de las poblaciones de las actuales provincias de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, además de zonas marginales de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Chubut, en el proceso conocido como araucanización.

No obstante, las descripciones de los llamados pueblos originarios en el momento de la conquista suelen ignorar estos procesos, y describir a los indígenas en un esquema que incluye numerosos anacronismos, ya que representa a los pueblos indígenas tal como cada uno era en el momento en que cada una de estas poblaciones terminó de ser sometida a la autoridad externa, inicialmente a la del Imperio español y luego a la de la República Argentina.

Muchas de estas poblaciones desaparecieron antes de poder hacer estudios detallados de sus características, y actualmente ignoramos la profundidad de las divisiones entre varios de estos grupos. Adicionalmente, los nombres que les dieron a las distintas etnias y parcialidades los primeros conquistadores muy raramente coinciden casi con los que posteriormente les dieron las poblaciones españolas sedentarias, que a su vez tampoco coinciden con los que los distintos pueblos se daban a sí mismos. Generalmente se ha preferido identificarlos por los nombres que les dieron las autoridades coloniales y religiosas españolas, aunque en la actualidad muchos de estos son reemplazados por sus autónimos: así, el nombre mapuches designa a los grupos que anteriormente eran conocidos como pampas, araucanos, pehuenches y manzaneros. Los avá guaraníes y wichis del chaco occidental corresponden a los que antes eran conocidos con los nombres despectivos de chiriguanos y matacos, al tiempo que se prefiere llamar qom a los antes conocidos como tobas del Chaco oriental. Por su parte, los actualmente denominados con su nombre propio de selknam fueron conocidos como onas durante más de un siglo.

Tierra del Fuego y la Patagonia[editar]

La llanura pampeana[editar]

Cuyo y las Sierras Centrales[editar]

La Mesopotamia[editar]

El Chaco[editar]

El Noroeste[editar]

Referencias[editar]

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 19-29.

- ↑ Brown, Chris (2002). «Paleoamerican origins». Smithsonian Institution. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2006.

- ↑ Dillehay, Tom D.; Carlos Ocampo; José Saavedra; Andre Oliveira Sawakuchi; Rodrigo M. Vega; Mario Pino; Michael B. Collins; Linda Scott Cummings; Iván Arregui; Ximena S. Villagran; Gelvam A. Hartmann; Mauricio Mella; Andrea González & George Dix (2015) "New Archaeological Evidence for an Early Human Presence at Monte Verde, Chile"; PLoS ONE 10 (11): e0141923. doi 10.1371/journal.pone.0141923

- ↑ a b c Mandrini, 2008, p. 36-44.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 31-36.

- ↑ Borrero, Luis Alberto (1997). «La extinción de la megafauna en la Patagonia». Anales del Instituto de la Patagonia 25: 89-98.

- ↑ a b c d Mandrini, 2008, p. 48-50.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 44-48.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 50-54.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 46-47.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 36-57.

- ↑ Podestá, María Mercedes; Raffino, Rodolfo A.; Paunero, Rafael Sebastián; Rolandi, Diana S. (2005). El arte rupestre de Argentina indígena: Patagonia. Grupo Abierto. pp. 32- 62.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 54-57.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 52.

- ↑ «Huachichocana». Pueblos Originarios.com.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 54-55.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 37.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 59-60.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 60.

- ↑ a b c d e f g h i j k l Canals Frau, 1986, p. 1.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 60-63.

- ↑ Piana, Ernesto (20 de septiembre de 2017). «La población fueguina tiene más de 10.500 años». Radio Universidad, de la UTN de Río Grande.

- ↑ Torres, Jimena y Ruz, Jimena (2011). «Pescadores de la tradición cultural Englefield». Revista Magallania. Vol. 39 (2): 165-176.

- ↑ Rossi, Juan José (2006). Los yámana: pescadores australes. Galerna.

- ↑ Verdún i Castelló, Ester et al. (2010). «Metodología de excavación y análisis de concheros: experiencias acumuladas después de 20 años de estudios etnoarqueológicos en la Costa Norte del Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina)». Revista Férvedes (Nor. 6): 25-32.

- ↑ Orquera, Luis Abel (1977). Lancha Packewaia; arqueología de los canales fueguinos. Huemul.

- ↑ Alberti, Jimena ; Carranza, Eugenia (2014). «Primera caracterización de los conjuntos líticos provenientes de depósito de tipo conchero en la costa del golfo San Matías (Río Negro, Argentina)». Revista La Zaranda de Ideas, de la Sociedad Argentina de Antropología 10: 47-64.

- ↑ Pottier, Bernard, ed. (1983). América Latina en sus lenguas indígenas. Unesco / Bernan. p. 1.

- ↑ «Los indios Haush (Manekenk)». Limbos. Archivado desde el original el 28 de junio de 2018. Consultado el 28 de noviembre de 2019.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 64-66.

- ↑ Bataller, Juan Carlos. «Culturas de cazadores recolectores». San Juan al Mundo.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 67.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 68-71.

- ↑ «Inca Cueva y Huachichocana». Pueblos Originarios.com.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 71-76.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 72.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 76-77.

- ↑ Ibarra Grasso, 1989, p. 94-153.

- ↑ Michieli, Catalina Teresa (2007). «Población prehistórica e histórica de Iglesia (provincia de San Juan)». Revista Tefros, publicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vol. 5 (Número 1).

- ↑ Olivera, Daniel (2001). «Sociedades agropastoriles tempranas: el Formativo inferior del noroeste argentino». Historia argentina prehispánica. Vol. I. pp. 83-127.

- ↑ a b Larrey, Monique; Dubal, Léo. «Chulina, Justiniano Torres Aparicio». Archaeometry.

- ↑ Jara, Rosario. Arqueología e historia del valle del río San Francisco y zonas vecinas. Parque Nacional Calilegua - Municipalidad de Libertador General San Martín. pp. 7-40.

- ↑ a b c Lorandi, Ana María (1978). «El desarrollo cultural prehispánico en Santiago del Estero, Argentina». Journal de la Société des américanistes. Vol. 65: 63-85.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 79-80.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 99-103.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 103-105.

- ↑ Maeder, Ernesto (1996). Historia del Chaco. Plus Ultra. p. 1.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 99.

- ↑ Ibarra Grasso, Dick Edgar (1981). «Barbas y bigotes en la América precolombina». Todo es Historia (165).

- ↑ Pottier, Bernard, ed. (1983). América Latina en sus lenguas indígenas. Unesco / Bernan. p. 1.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 126-128.

- ↑ a b Mandrini, 2008, p. 103-105 y 124-126.

- ↑ Durante, Santiago (2011)). «Las lenguas del Gran Chaco: situación socio-lingüística y políticas lingüísticas». Language design: journal of theoretical and experimental linguistics. Vol. 13: 124-136.

- ↑ Ramón Tissera (1975). «El Jinete Guaycurú, conquistador del Chaco». Todo es Historia (93).

- ↑ a b Martínez Sarasola, 2013, p. 86-87.

- ↑ «Cultura San Francisco». Pueblos originarios.com.

- ↑ González y Pérez, 2000, p. 115-116.

- ↑ Alén Lascano, Luis C. (1992). Historia de Santiago del Estero. Plus Ultra. p. 1.

- ↑ González y Pérez, 2000, p. 42-45.

- ↑ a b Raffino, 2007, p. 172-227.

- ↑ Mandrini, 2008, p. 108-116.

- ↑ Puppo, Giancarlo (1979). Arte argentino antes de la dominación hispánica. Hualfín.

- ↑ Iáconna, Anahí y Raffino, Rodolfo (1991). «El dominio inca en la Argentina». Revista Todo es Historia (292).

- ↑ Aldunate del Solar, Carlos (1989). «Estadio alfarero en el sur de Chile (500 a ca. 1800 d.C.)». En Hidalgo, Jorge L. et al., ed. Culturas de Chile. Desde los orígenes hasta los albores de la conquista. Andrés Bello. pp. 329-348.

- ↑ Hadjuk, Adán (1982). «Algunos antecedentes arqueológicos de los mapuche en la Argentina». Cultura mapuche en la Argentina. Instituto Nacional de Antropología. pp. 7-9.

- ↑ a b Politis, Gustavo G. y Bonomo, Mariano (2012). «La entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Ríos Paraná y Uruguay) y su filiación Arawak». Revista de Arqueologia, Sociedada de Arqueologia Brasileira. Vol. 25 (1): 10-46.

- ↑ Canals Frau, 1986, p. 276-283.

Bibliografía[editar]

- Canals Frau, Salvador (1986) [1953]. Las poblaciones indígenas de la Argentina. Hyspamérica.

- González, Alberto Rex; Pérez, José A. (2000) [1972]. Argentina indígena; vísperas de la conquista. Paidós.

- Ibarra Grasso, Dick Edgar (1989). Breve historia de las razas de América. Claridad.

- Mandrini, Raúl (2008). La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Siglo XXI.

- Martínez Sarasola, Carlos (2013). Nuestros paisanos los indios. Del Nuevo Extremo.

- Raffino, Rodolfo A. (2007). Poblaciones indígenas en Argentina. Emecé.

[[Categoría:Historia de Argentina]] [[Categoría:Arqueología de Argentina]] [[Categoría:Etnografía]] [[Categoría:Pueblos indígenas de Argentina]]